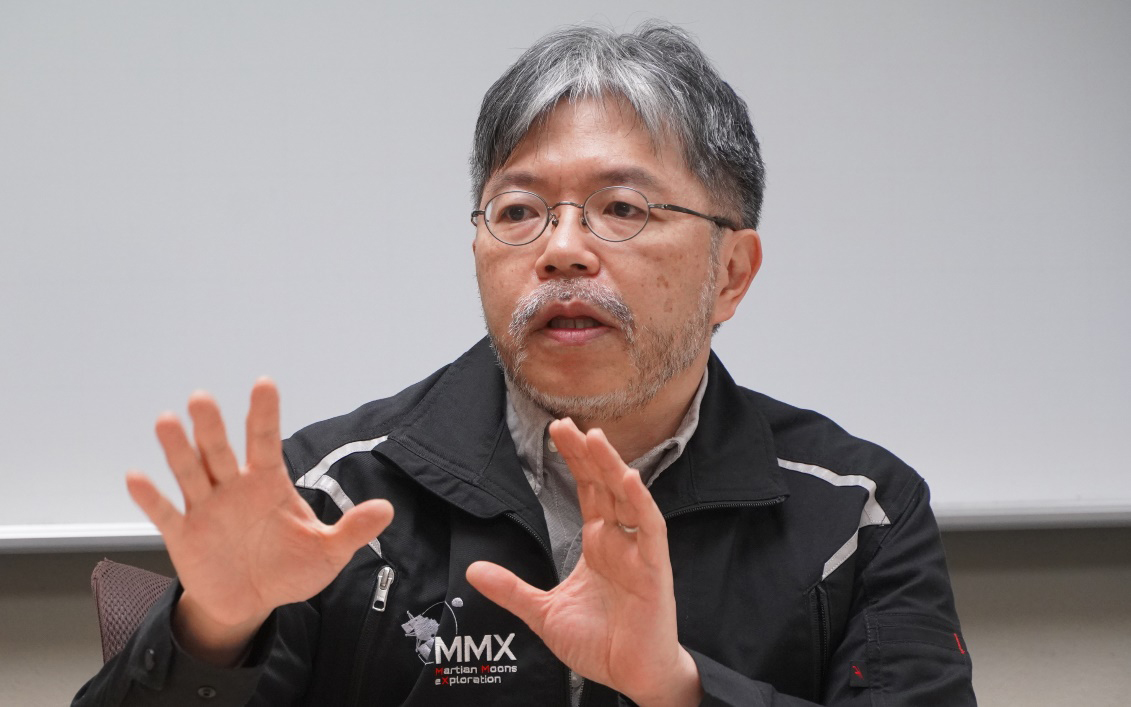

日本的國產主力火箭「H3」,肩負著發射重要偵檢器的任務。其中一個重頭戲是火星衛星探測計劃「MMX」。該計劃預定於2026年發射偵檢器,世界首次嘗試從火星衛星上採樣並帶回岩石和沙土樣本。為瞭解該計劃的未來展望,我們採訪了負責該計劃的日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)的項目主管川勝康弘。

川勝康弘項目主管

——MMX計劃具有怎樣的意義?

「MMX計劃採集火星的衛星‘火衛一(Phobos)’的樣本,並在2031財年將其帶回地球。偵檢器從一個地點最多採集約10克樣本,我們希望最好能夠在兩個地點採集。採樣火衛一首先在於它是一個古老的小天體。日本此前一直用‘隼鳥’號系列偵檢器採樣小行星。」

「火衛一是原本就有的小天體被火星的重力擷取成為衛星的,還是天體碰撞中從火星上散發出來的岩石和沙土聚集在一起形成的,關於火衛一的起源眾說紛紜。通過採樣,我們可以解開這個謎團。」

「將來,進行載人火星探險時,火衛一可能成為中轉地點的候選。由於火星和火衛一之間的重力差異,太空船可以用比飛往火星所需能量更少的能量到達火衛一,並且可以利用火衛一儲備物資。通過MMX計劃,我們可以獲取將其用作中轉地點時所需的地面硬度和表面物質等資訊。」

「火衛一樣本中有可能包含0.1%左右的來自火星喻體的物質。隕石等墜落在火星上時,地面的岩石和沙土等會向上空飛揚。如果火衛一從隕石撞擊現場的上空經過,這些物質應該會殘留在火衛一的表面。」

——由於2023年H3開發的延誤,偵檢器的發射時間從2024年度更改為2026年度。偵檢器本身的進展如何?

「我們一直以2024年度發射為目標在推進開發。發射到宇宙中的飛行器模型設備已經完成,正處於準備開始組裝的階段。」

「由於發射時間的變更,獲得成果的時間要推遲2年,這很遺憾。由於地球和火星的位置關係,大約2年才有一次發射機會。不過,我們希望把這段時間用於偵檢器飛行訓練和確定設備性能上限等試驗上,以便進一步確保計劃的成功。」

——項目的難點是什麼?

「著陸是難點。重力較大的場合,偵檢器即使從星體表面彈起也能重新恢復到安神狀態,但在火衛一上無法做到這一點。我們只能反復對彈起的程度進行模擬,將偵檢器設計成不會倒下的狀態。」

「另一方面,火衛一比隼鳥2號到達的小行星‘龍宮’重力要大。降落一次要耗費相當多的燃料,因此無法像隼鳥2號那樣多次試降。能降落的次數只有幾次。」

——國外項目的進展如何?

「歐美的計劃是從火星採樣返回,並於2033年返回地球。聽說中國也同樣計劃在2031年或2033年從火星採回樣本。」

「從火星採樣返回的研究主題是尋找生命的痕跡,這與MMX項目不同。儘管同樣是火星區域的樣本,兩者資訊的互補可以得到更多的知識。」

——1月20日,日本的月球探測器「SLIM」登月。它與MMX項目有何關聯?

「SLIM是將偵檢器拍攝到的隕石坑圖像與過去的圖像進行配對分組,從而獲知位置資訊。我們計劃在MMX中也採用該技術,它在實際運用中表現如何,必須利用登月獲得的資訊。」

——對H3有什麼期待?

「截至2026年度預定將發射約10枚H3火箭,可靠性有望提高。在充分了解H3的性能的同時,我們希望能將它與MMX偵檢器的組合做到最佳狀態並進行發射。」

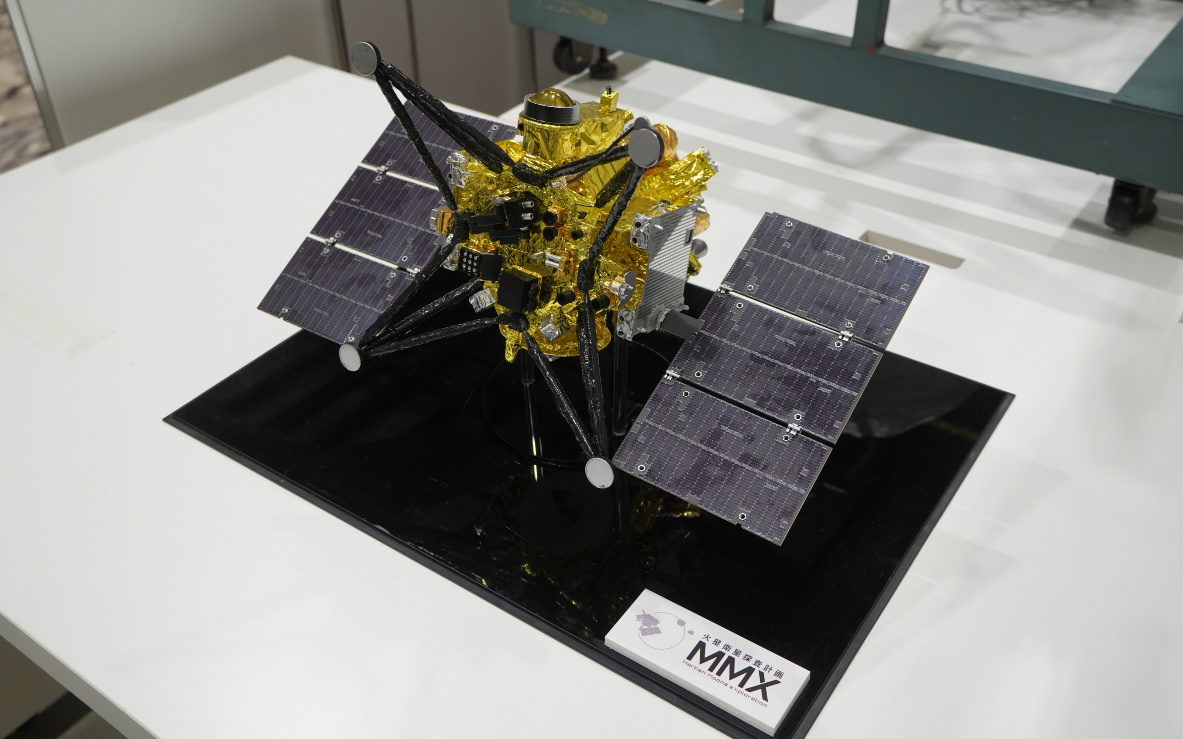

有效利用「隼鳥」號的經驗

準備登陸火星衛星的MMX偵檢器模型

談及探索火星區域的魅力,川勝先生表示:「它可能會成為人類多次訪問的天體」。考慮到其自轉週期約為24小時等特徵,火星被認為是太陽系行星中環境最接近地球的一個。科幻作家雷·布拉德伯裏的《火星編年史》等作品中,有許多「移居火星」的描述。

近年來,火星對人類而言變得更加親近,美國SpaceX公司的CEO埃隆·馬斯克(Elon Musk)對此起到了舉足輕重的作用。馬斯克將把人類送上火星移居作為自己的目標,並為此加緊研發世界上最大的火箭交通工具——「星艦」。2023年4月首次飛行實驗失敗後,7個月後又進行了第二次實驗。

對於這一宏偉的計劃,日本能做出怎樣的貢獻呢?通過運用「隼鳥」號偵檢器,日本成功進行了小行星的採樣返回,並在全球率先積累了經驗。將這些經驗付諸應用的MMX項目,可能成為答案之一。

「我們不希望再開發2年」。川勝先生針對偵檢器受到發射延期的影響如此強調。放眼全球,宇宙開發正在以驚人的速度發展。在採樣返回方面,美國的偵檢器於2023年9月成功地從小行星貝努(Bennu)帶回了樣品,追上了日本。為了不落後於時代的潮流,留給日本的時間已經不多了。

日文:川原聰史、《日經產業新聞》、2024/1/1

中文:JST客觀日本編輯部