2024年1月20日,日本宇宙航空研究開發機構(JAXA)的月球探測器SLIM在月球表面著陸,成為繼蘇聯、美國、中國、印度之後,第五個偵檢器著陸月球的國家,實現了日本醞釀了20多年來的探測月球願望,為月球探測熱再次升溫。

有句諺語「事不過三」。這次月球探測器著陸是日本對登月的第三次挑戰,前兩次均宣告失敗。2022年11月22日,JAXA開發的超小型月球探測器OMOTENASHI在進入月球軌道跟火箭分離以後失聯;2023年4月26日,日本初創企業ispace作為挑戰探月的世界上首家民營企業,其開發的登月器搭乘美國民營企業SpaceX的火箭進入了月球軌道,但因登月器燃料用盡而墜落月球。所以這次SLIM著陸月球,完全應驗了「事不過三」。

從1966年蘇聯的偵檢器成功著陸月球,到1969年美國阿波羅11號載人太空船登陸月球,至今已過去五六十年的時光,但登月對人類而言依然是一件困難的任務。光線一秒可以從地球到達的月球,以人類現有的科學技術要考慮很多的參數——重力、大氣、塵埃、光照等環境因素與宇宙飛行器的相輔作用有太多的組合,這對於工程設計與實現構成了很大的挑戰,一個項目要經過無數次的預測與除錯,花費大量的時間和費用。本世紀以來連續登月成功的只有中國宇航局的嫦娥工程,這是一項綿密設計的國家項目。相比之下,日本的JAXA與民營企業能夠調動的資源就比較有限。

日本政府在2021年12月底,對作為「宇宙政策基本方針」的「宇宙基本計劃工程表」進行了修訂,明確表示在2020年代的末期實現載人登月。JAXA的SLIM登月成功,也意味著該計劃的切實推進。

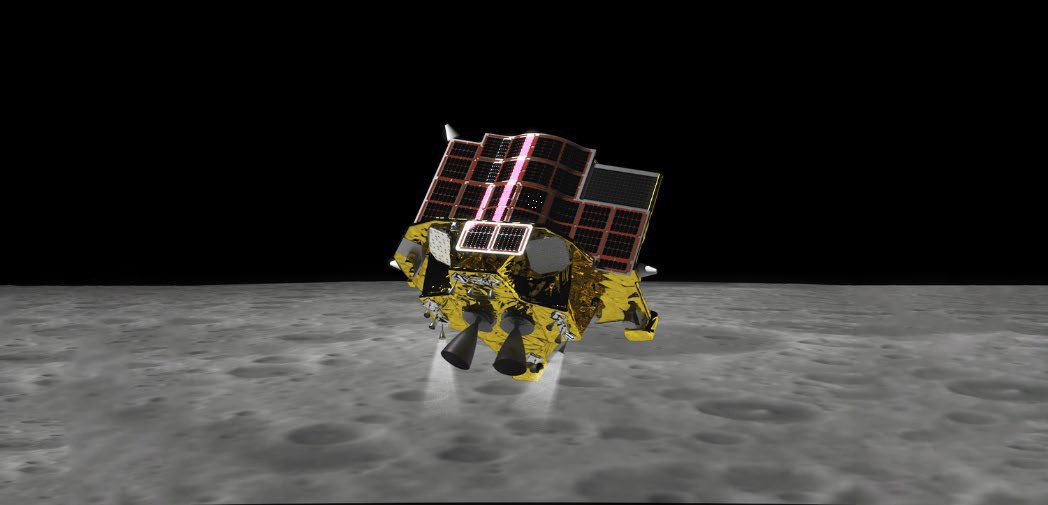

月球探索器SLIM示意圖,出自三菱電機官網

SLIM是由三菱電機公司研製的月球探測器。SLIM是英文「智慧探月器」(Smart Lander for Investigating Moon)詞頭的縮寫,SLIM單獨構成一個詞以後的意思是「苗條」 。SLIM身長2.4、體重210公斤,作為一個天體偵檢器,確實夠苗條的。三菱電機的官網將SLIM項目的目標鎖定為兩項,即用小型偵檢器實現高精度登月,以及通過輕量月球探測器系統實現月球探測的高頻度化。

JAXA這次月球登陸就實現了目標地點100米以内的精確著陸,這也是迄今為止人類登月器在月球上最準確的定點著陸。日本的月球探索目的是月球資源的開發,因此,定點著陸意義重大。迄今為止,各國登月都是選擇比較平坦的容易著陸的地方,著陸精度為數公里到十幾公里。由於美日通過繞月衛星已經獲得非常精細的月球表面地形的數據,今後月球資源開發,尋找冰與水資源就首當其衝。人類想要長期滯留在月球,就必須找到在月面自給自足的方法。

水不僅是維持生命的最基本要素,還可以將水分解製作火箭的燃料。以前的研究,檢測到的水冰大多位於大隕坑的底部。這些地方溫度極低,地形險峻,而且沒有太陽光照射,所以負責水冰搜尋和採集的機器人偵檢器如果輕量且能實現定點著陸,就可以向鎖定的資源目標點降落。為此,JAXA自主開發了一種叫做「圖像參照航法」的技術,即SLIM用自身攜帶的攝像機對月面拍照,然後參照繞月衛星SELENE等太空船拍攝的以往的月球表面的岩石與隕石坑照片,比對相互的位置,自動迴避障礙物,調整降落的地點。這種技術類似於數字相機的人臉識別功能。

探月器離開地球軌道以後必須獨立處理與處置所遇到的問題,尤其是當飛到月球背面時,與地球的通信中斷,自主運行就成為關鍵。

因為SLIM著陸月球時出現意外,處於倒立狀態,太陽能電池無法接受到陽光,只好進入休眠狀態,JAXA官員答記者提問時慎重地說,這次登月只能打60分。但是,從實現了定點著陸並成功地將飛行數據傳回指揮中心來看,這些成績意味著日本在月球探測上邁出了一大步。

日本在宇宙開發方面緊隨美歐,JAXA與美國的NASA緊密合作,在運作方面也在學習NASA的模式。譬如,從本世紀初開始,NASA採取鼓勵民營企業參與宇宙開發的方針,即官民一體化政策。首先,將對宇宙空間站的運輸對民間開放,湧現出像SpaceX這樣一批優秀的民營公司。NASA則成為民營企業的客戶,在資金與技術上對選定的民營企業加以援助,並享受他們提供的服務。

日本近年也出現了一批像ispace這樣的初創企業,這次承擔SLIM照相機開發的是立命館大學宇宙地球探測研究中心。但是,宇宙航太的研究開發主要還是由JAXA承擔,民營企業的參與還停留在「合作開發」的範疇。與美國相比,日本的初創企業尚不活躍,日本政府對初創企業的支援力度有待提高。相信熟悉日本「官民合作開發」運行模式的讀者會有這樣的感觸,即這樣比較鬆散的模式,在一定程度上可以吸收民間的智慧,但是,對於落實研發成果,如何最大程度地激勵民間競爭,這樣的機制就顯得還有許多地方需要完善。

對搭載於SLIM上的照相機實施操作訓練的立命館大學開發成員

其實,包括月球探測在内,日本在宇宙開發上還是有一定分量的。國際太空站(ISS)就有一間叫做「希望」的日本實驗棟。給國際太空站提供補給的有日本的「鸛鳥號」補給機。日本在國際太空站取得了一系列的實驗成果,如冰結晶成長、犬用人工血液合成、黃瓜發芽機制、遺傳基因的發現、超新星的痕跡發現、利用線蟲增減肌肉的機制等等。

在大型火箭開發方面,日本開發有純國產的H系列火箭;衛星開發方面,日本自主開發了門類齊全的衛星,包括氣象衛星、通信衛星,科學實驗衛星等。早在2003年日本就發射了小行星探測器,在航行60億公里之後的2010年迴歸地球。這是世界上首次從小行星採集到樣本。

回溯歷史,以早期隸屬於東京大學生產技術研究所的一個研究小組發足的日本宇宙開發活動,現在已經發展成為首相直轄的跨中央政府機構的國家宇宙產業。這兩年不斷有初創企業參與到宇宙開發事業裏來,官民一體化模式運作良好的話,不久或許可以看到日本載人登月成為現實。

供稿 / 戴維

編輯 JST客觀日本編輯部