九州大學的德田一起特任助教的研究團隊,在產生恆星的「分子雲」天體中發現了新結構。分子雲一般呈現細長的「纖維狀結構」,而此次研究團隊發現了形狀崩塌並擴散的分子雲。據估計這是因為分子雲隨著時間的推移而形狀崩塌,從而樣貌發生了改變。這一發現為揭示宇宙的演變提供了重要線索。

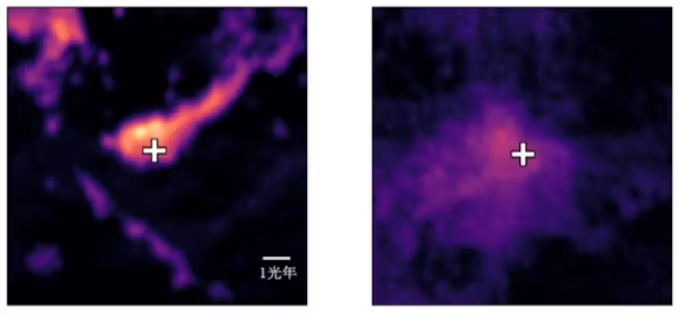

ALMA望遠鏡拍攝到的小麥哲倫星系中的分子雲。左側為纖維狀結構的分子雲;右側為擴散形狀的分子雲(供圖:ALMA(ESO/NAOJ/NRAO)、德田一起特任助教)

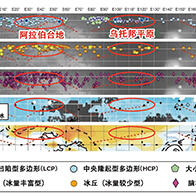

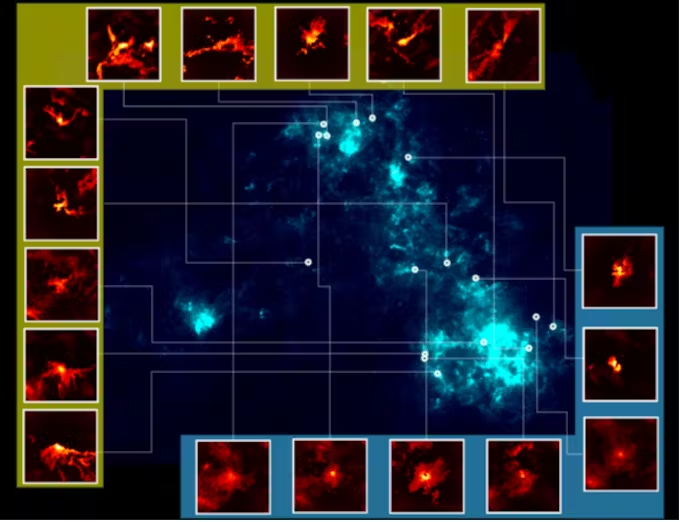

ALMA望遠鏡拍攝到的小麥哲倫星系中的分子雲一覽。黃色框內為纖維狀結構,藍色框內為擴散形狀(供圖:ALMA(ESO/NAOJ/NRAO)、ESA/Herschel、德田一起特任助教)

分子雲是宇宙空間中以氫分子為主要成分的氣體和塵埃聚集而成的天體。在其中,物質之間相互吸引,當密度達到一定程度以上時,就會誕生出恆星的雛形「原恆星」。

研究團隊利用位於南美洲智利的ALMA望遠鏡,觀測了距離地球約20萬光年的星系「小麥哲倫星系」中的分子雲。小麥哲倫星系中比氫和氦更重的元素(重元素)較少,被認為與100億年前的環境相近。研究團隊重點關注了17個質量超過太陽20倍的正在孕育原恆星的區域內的分子雲,並對相關數據進行了分析。

結果顯示,約六成的分子雲呈現出寬度約為0.3光年的纖維狀結構。而其餘的四成則呈現出擴散的形狀。通過分析各分子雲的溫度和氣體運動的差異等,研究人員推測,擴散形狀的分子雲是由纖維狀結構經過約10萬年的時間逐漸崩塌形成的。

人們認為太陽等恆星是由具有纖維狀結構的分子雲分裂形成的。此次發現表明,在重元素較少的早期宇宙中,纖維狀結構更容易崩塌,導致像太陽這樣的恆星更難形成。

德田特任助教表示:「我們希望通過與銀河系等重元素含量較高的分子雲的觀測結果進行比較,從而進一步加深對恆星誕生場所形成機制的理解。」相關研究成果已發表在美國科學期刊《The Astrophysical Journal》上。

原文:《日本經濟新聞》電子版、2025/3/1

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:The Astrophysical Journal

論文:ALMA 0.1 pc View of Molecular Clouds Associated with High-Mass Protostellar Systems in the Small Magellanic Cloud: Are Low-Metallicity Clouds Filamentary or Not?

DOI:10.3847/1538-4357/ada5f8