本欄目將聚焦於那些通過科學發現與創新技術——即所謂「深科技(Deep Tech)」——解決社會課題,並對我們的生活與社會帶來深遠影響的初創企業(Startup),追蹤它們是如何從零起步,開拓新商務模式的成長軌跡。(敬稱略)

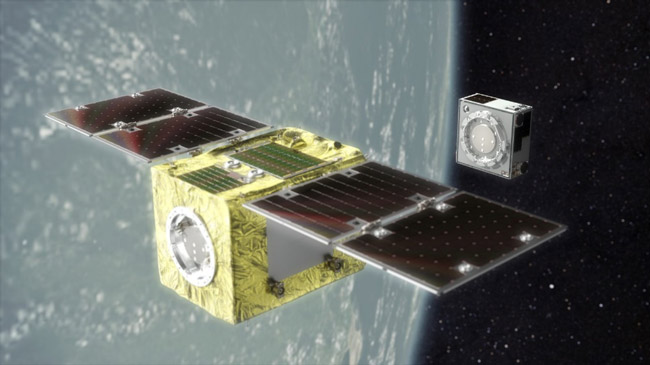

SPACE SWEEPERS,宇宙清潔工。Astroscale(現Astroscale Holdings)秉承「與地面上的垃圾回收機制同樣,建立清除太空垃圾(Space Debris)的規則與技術,以及支撐其運轉的資金循環機制」的理念於2013年創立。12年來,該公司一直被告知「沒有市場」、「沒有技術」、「法規制度不完善」、「需要巨額費用」。但2024年,該公司的日本法人開發的人造衛星成功接近太空垃圾至15米範圍。該公司在英美等5個國家設立了子公司,正逐步成為未來承擔「宇宙版道路救援服務」的公司。

人造衛星ELSA-d嘗試用磁鐵與太空垃圾對接的示意圖。使太空垃圾墜入大氣層並燃燒(供圖:Astroscale)

Astroscale的創始人兼執行長(CEO)岡田光信,畢業於東京大學農學部,曾任職於大藏省(現財務省),之後轉至麥肯錫公司(McKinsey & Company),也曾涉足過IT業務。40歲時,他陷入所謂的「中年危機」,為尋求激情,決心投身曾經夢想的宇宙產業。當時他對宇宙業界一無所知,在日本國立研究開發法人宇宙航空研究開發機構(JAXA)裏能稱得上熟人的朋友也僅有1位。

Q:你這是使命驅動(Mission-Driven,基於使命的決策和行動)的創業吧?

A:我當時在經營軟體公司,但感覺僅靠軟體無法在全球製勝。正當我思考加入硬體領域能否找到取勝之道時,看到了一段不停旋轉的陀螺的視頻,覺得很美。我被這份美所打動,遂拜訪了製造陀螺的公司,發現他們還在為JAXA代工製造太空設備零件。萌發了「想做這種水平硬體工作」的念頭,於是在2012年12月下定決心在宇宙產業領域創業。

次年4月,我動身去參加了一場在德國舉辦的太空學術會議。會議期間,與會者們在不顯眼的地方討論著太空垃圾問題,稱「長此以往,宇宙將無法可永續利用」。聽到這些討論後,我明確了「致力於打造安全且可永續利用的宇宙環境」這一願景,隨即於2013年5月4日創立了Astroscale。為瞭解實際的硬體開發流程,公司成立3天後,我就去參觀了位於美國洛杉磯的SpaceX工廠。

Astroscale化身SPACE SWEEPERS(宇宙清潔工)的插畫(供圖:Astroscale)

閱讀700篇論文並持續拜訪研究人員

為了確立「利用衛星清除垃圾」的技術性假說,岡田在學會上獲取論文集,列印出來後按領域整理歸檔。他將論文分成「衛星熱設計」、「軌道力學」、「機械臂」等類別,瀏覽了700篇論文,精讀了300篇論文,並在學術會議上尋找願意加入公司的人才。然而,得到的都是「您開始做有趣的事情了呢」這樣的場面話。儘管如此,他仍不斷造訪宇宙領域的研究人員。最終聚集而來的成員是退休人員,以及20多、30歲出頭的年輕人。

Q:您拜訪了非常多的研究人員吧?

A:創業後的一年半里,我都在世界各地跑。為了學習垃圾清理技術,我根據讀過的論文作者姓名和聯繫方式申請會面,並實際前往拜訪。雖然這個過程非常辛苦,但也有原定只見30分鐘的見面後卻能聊上3小時的情況。2014年8月,我終於遇到了一位表示「明白了。也許能幹成」的研究人員。此後,為了籌集資金,我又開始在世界各地奔波。在人造衛星的研發取得較快發展的2018年,我一年中竟有90個夜晚是在飛機上度過的。

在英國新子公司與員工合影(供圖:Astroscale)

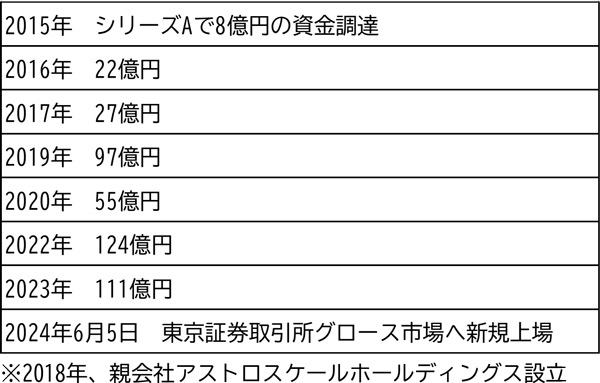

在籌集資金方面,我列出了「來自基金和財團的捐贈」、「來自投資人的出資」、「來自銀行的貸款」、「來自政府的補助金」等多種融資選項,並在創業後的第1、2年就對所有方式進行了嘗試,並向全球各地的財團發送了郵件。本以為那些對環保問題進行大額捐贈的基金和財團會對太空垃圾問題感興趣。然而,多數回信是「宇宙領域不在我們業務範圍之內」的拒絕。儘管如此,2015年公司還是從投資人那裡籌集到了8億日元的資金,設立了人造衛星研發基地。

以前的研究基地。初創公司常見的如家庭車庫般的狹小空間(供圖:Astroscale)

Q:您似乎非常擅長融資和市場營銷。

A:這種說法並不準確。2015年8億日元的融資,為當時在日本宇宙初創企業中的首次大型融資,雖然這是一個成功案例,但其背後有無數個沒有獲得結果的努力。迄今為止,我們接觸了數百家公司,單是列出名單就已經非常不易。即便如此,最終能有反響並達成投資的僅佔其中一成左右。

因火箭發射失敗失去了人造衛星

2017年11月,因火箭發射失敗,公司失去了耗時約兩年半開發的、用於觀測極小垃圾的人造衛星。如何能讓得知發射失敗消息的投資人進一步出資?岡田認為「強行說服並非上策」。他誠懇地向各方面說明了「人造衛星的發射失敗平均每20次就會發生1次;自2015年建立研發基地後,僅用兩年時間就準備好了自有的管制中心和天線,成功推進到了能夠發射人造衛星的階段。發射失敗之後,團隊成員也沒有一個人離開公司」等資訊。

2018年,公司獲得了當時最大規模的投資,融資進展順利。上市前的投資來自多種多樣的渠道,涵蓋從產業革新機構(現/產業革新投資機構)、三菱集團等組織,到擁有宇宙旅行經驗的實業家前澤友作等個人。

Astroscale公司的融資情況

Q:關於資金,從2025年4月期第三季度的合併業績(2024年5月1日~2025年1月31日)能看出,營業利潤為156億日元的赤字。

A:公司之所以能夠上市,是因為說明了現金流由負轉正的途徑。隨著未交付訂單的增加和銷售額增長,現金流自然會逐步跟上。我們預計本財年營業赤字將觸底。說到底,從Astroscale全球同步推進、在各國設廠僱傭工程師、自主研發衛星開發等技術這三個特徵就能看出,採用了在創業公司中屬於初期就需要巨額資金的戰略。這與普通創業公司先在地區或國內創業,待運營步入正軌後再逐步向鄰國等擴展的戰略正相反。即便如此,投資者認可我們是解決全球性課題所必需的企業,看好這一戰略,我們才得以實現融資。

在5個國家分別開展研發,兼顧太空道路救援服務

即便獲得資金並設計出了人造衛星,也難以找到願意向一家隨時會倒閉的初創公司出售零件的公司。好不容易開發出衛星,發射時還必須跨越法規制度的壁壘。為了獲得私營企業向宇宙發射人造衛星執行垃圾清除任務的許可,2016年,岡田奔走了10個國家。

日本雖是Astroscale的總部所在地,但因當時《宇宙活動法》尚未施行而未能獲批許可。 其他國家的回絕理由包括「沒有像觀測衛星和火箭發射那樣的許可制度」、「Too Early(商業化為時過早)」,或「真能實現那種技術嗎?」的質疑。直到第10個國家——英國,才終於獲得同意發放許可的意向。但即使獲得許可,若要在製造國以外的地方發射衛星,甚至還需要進出口許可。

Q:多次在法規壁壘上碰壁,您有哪些收穫?

A:我想是去掌握第一手資訊吧。在向各國申請發射許可等的過程中,常有機會獲得「(這種操作)很難哦」、「這樣說就行了」等類似建議的二手資訊。但越是關鍵的談判,最終只能自己到現場,親自去溝通才能向前推進。這種「主動行動」的精神,已如DNA般融入Astroscale員工的意識中。就我自己而言,或許經營能力高低並非關鍵,而是持續追問「這樣行嗎?」的態度成了業務上的優勢。雖然有一半是自信,但另一半卻總是感到不安,這就是我的性格,所以我總是忍不住不斷地提問。

在各國奔波期間,Astroscale Holdings於2017年在英國、2019年在美國、2020年在以色列、2023年在法國先後設立了子公司,員工約有650人。各子公司分別開展研發和承接業務。針對已結束運行的人造衛星、現有太空垃圾清除,給衛星補給燃料延長壽命等觀測與檢查的訂單持續不斷。燃料補給和延長壽命是指,類似於為道路上行駛的汽車加油或拖走故障車輛,也就是我們所說的宇宙「道路救援服務」。

Astroscale開展的主要服務(供圖:Astroscale)

Q:所謂「宇宙道路救援服務」具體指什麼?

A:原本人造衛星都是一次性的,就像將汽油耗盡的車、爆胎的車直接丟棄一樣。指的是通過「接近」、「捕獲」以新幹線100倍的速度在軌道上運行的人造衛星的技術,能實現再利用、維修、回收、補給燃料、移除。如果能像加燃油站一樣給人造衛星補給燃料、像拖走故障車一樣清除垃圾,那麼宇宙的可永續利用就將成為可能。從創業時起我就堅信,包括檢查和觀測在內,就像地面上有JAF(日本汽車聯盟)一樣,宇宙中也應該有Astroscale。

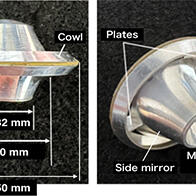

以秒速7~8公里的速度接近太空垃圾,並在其近旁操作

完全共享資訊會構成對訂購國的資訊洩漏。然而,Astroscale的五家子公司之間並非競爭對手。Astroscale的理念是「在沒有領土和國界的宇宙中,商業也應由多國朝同一目標努力」。人造衛星通過調整速度以匹配太空垃圾每秒7~8公里的速度,在同一軌道飛行並靠近,在其附近開展觀測等操作的技術,作為在垃圾清除、燃料補給等各種在軌服務任務中都可應用的「會合與近距離操作(Rendezvous and Proximity Operations,簡稱RPO)技術」,目前正通過整合各子公司技術人員的知識進行優化完善。

2024年,在JAXA旨在清除太空垃圾的「商業垃圾清除實證(CRD2)」項目第一階段中,人造衛星ADRAS-J成功接近了在約600千米高度軌道運行的太空垃圾(H2A火箭上段)至15米範圍。用於捕獲該垃圾的人造衛星計劃於2027年發射。

此外,針對大型衛星碎片進行接近和觀測的ISSA-J1任務,已經完成了飛行器的基本設計等工作,現已進入衛星組裝和運行準備階段。

英國子公司於2024年7月簽訂了關於衛星ELSA-M在軌實證最終階段的合同,該衛星可通過磁鐵捕獲、清除多顆已結束使命的人造衛星。活用RPO技術和捕獲功能清除目前繞地運行且已結束使命的兩顆英國衛星的COSMIC任務也在進行中。美國子公司則於2023年9月承接了美國太空軍的APS-R項目,負責開發在軌為衛星實施燃料補給的原型衛星。

岡田光信有「穿上西裝進入戰鬥狀態」的習慣。他還擁有為日本職業棒球隊「阪神虎隊」助威的白色西裝(攝於東京都墨田區)

Q:請談談您在Astroscale的職責及未來的發展。

A:為了將深度科技(Deep Tech,即尖端技術)轉化為產品與服務,並提升至基礎設施的級別,我認為我們一直在做的事業,就像在空白的市場中打造技術、商業模式和規則這三者的「綜合格鬥」。在此過程中,我自己所扮演的角色的形象是管弦樂團的指揮。我瞭解樂器的構造,但不會扮演如研究者般彈奏鋼琴或判斷小提琴音色優劣的角色。將深度科技推向社會應用的過程中,不僅需要量產技術,還需要開拓銷路。就像準備舉辦演奏會,場館、召集聽眾等工作也需要有人來做。我希望自己能統觀全局,指揮公司朝著2030年實現在軌服務常態化、2035年使其作為基礎設施獲得認可的目標前進。

同時,還必須培養下一代。我正在擔任JST(科學技術振興機構)「早曉計劃」的指導教授,該計劃旨在面向擁有商業化構想的人,支持其探索大學等機構的技術種子,並以創辦初創企業。我親身經歷並深知,深度科技領域的初創公司雖有多種通往成功的路徑,但前行之路並不輕鬆。或許誰都能想到運用技術的點子,也有人能做出原型,但要實際應用成為社會基礎設施,必須掃平成千上萬的障礙,陷阱隨處可見。我始終懷著「雖然存在諸多社會問題,但最終必須靠技術解決」的信念接下了這份工作。

原文:長崎綠子 JST Science Portal 編輯部

翻譯:JST客觀日本編輯部

【相關超連結】

Astroscale 確保太空的可持續性