日本順天堂大學研究生院醫學研究科分子疾病理病態學領域的折茂彰副教授、下消化道外科學領域的坂本一博教授、水越幸輔助手和岡澤裕助教等,與東京大學研究生院新領域創成科學研究科的波江野洋特聘副教授等人組成的聯合研究團隊,揭開了大腸癌的新轉移機制。以前一直認為大腸癌是通過單個癌細胞形成轉移的,而本次對患者的大腸癌細胞分析發現,是具有特定性質(上皮及上皮/間充質)的癌細胞群形成的轉移。該成果為今後開發癌症治療藥物及克服癌症提供瞭解決對策,有望出現以大腸癌細胞群為標靶實施抑制轉移的治療。相關研究成果已率先在《International Journal of Cancer》期刊的網路版上公開。

大腸癌轉移一直被認為是由單個癌細胞形成的。此次研究團隊經患者知情同意後,對手術切除的大腸癌標本進行了分析。實驗發現是由具備特定性質(上皮及上皮/間充質)的癌細胞群形成的轉移。該研究的意義在於,未使用人工培養傳代的大腸癌細胞系或者轉基因小鼠癌變模型,而是直接利用患者的原代癌細胞組織證明了大腸癌細胞群在轉移形成方面的重要性。

另外,研究團隊曾於2019年8月27日宣佈「發現促進乳房癌浸潤和轉移的新機制」,存在於癌微環境中的纖維母細胞促進了具備特定性質(上皮及上皮/間充質)的乳房癌細胞群的形成,從而促進浸潤和轉移。以上和此次的成果表明,具備特定性質癌細胞群的轉移形成機制可能也適用於其他類型的癌症。

該研究團隊的目標是「以癌細胞群為靶點抑制癌症轉移複發」,將繼續推進相關基礎研究以儘早進入臨床應用。

研究團隊的成員

前排:左起依次為下消化道外科學領域的岡澤裕助教、水越幸輔助手和坂本一博教授

後排:左起為分子疾病理病態學領域的折茂彰副教授和小山侑研究生

研究背景

大腸癌主要是大腸局部形成的腫瘤。癌症惡化後會浸潤周圍的組織,向肝臟和肺部轉移。大腸癌是具有上皮特性的大量癌細胞以片狀存在形成的。以前的假說認為,癌細胞受到某種刺激後獲得間充質的特性,原本片狀存在的大腸癌細胞以單一細胞的形式遊離出來,浸潤周圍的組織並向其他器官轉移。另外,也有研究團隊提出了另一種假說,認為大腸癌細胞沒有獲得間充質的特性,而是保持上皮形態的多個癌細胞形成的細胞群發生了浸潤和轉移。

出現如此截然相反的假說的背後,是一直以來的大多研究都是使用人工培養的大腸癌細胞系和轉基因小鼠癌變模型作為實驗材料。本研究中,則是在獲得患者知情同意後,將手術中切除的大腸癌組織移植到免疫缺陷小鼠身上,從而開發出可以觀察實際的人類癌症轉移的模型,進而詳細調查了大腸癌的轉移機制。

研究内容

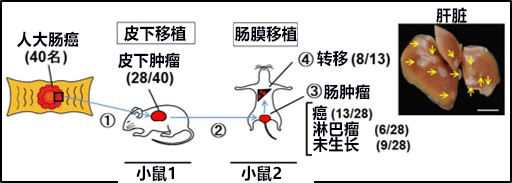

本研究將手術採集的40名大腸癌患者的片腫瘤組織皮下接種到免疫缺陷小鼠身上(圖1-①)。接下來,摘出皮下生長的腫瘤製成細胞懸液,然後注射到其他小鼠的腸粘膜上(圖1-②)。結果,大約一半被注射小鼠的大腸中長出了腫瘤並不斷增大(圖1-③)。而且,這些長出腫瘤的小鼠中一半以上又出現了肝轉移或肺轉移(圖1-④)。

圖1:本次研究利用來自患者的異種移植片開發的模型小鼠

① 將40位患者手術切除的大腸癌腫瘤片狀組織移種到免疫缺陷小鼠(小鼠1)皮下。

② 摘出在皮下生長並增大的腫瘤,製成細胞懸液移種到另外小鼠(小鼠2)的腸粘膜中。

③ 二次移植的小鼠有一半左右形成了大腸癌,另外或形成淋巴瘤或未形成腫瘤。

④ 對潛在轉移的器官解剖確認,一半以上的小鼠發生了肝轉移或肺轉移(黃色箭頭)。

括弧内的分母是移植癌細胞/組織的小鼠數量,分子是形成腫瘤和發生轉移的小鼠數量。

以上結果表明,患者來源的大腸癌組織細胞可以在小鼠腸内著床增殖,並可向人類大腸癌容易轉移的部位——肝臟和肺自發轉移。

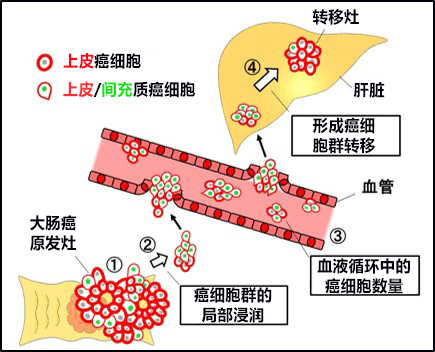

研究團隊利用數學模式對這些癌症的轉移模式進行解析發現,癌細胞群比單個癌細胞更容易發生轉移 。在大腸癌患者的腫瘤組織、小鼠體內增殖的患者來源異種移植片及小鼠血管内轉移的腫瘤細胞群中也檢測出了上皮及上皮/間充質狀態的腫瘤細胞(圖2-①~③)。

研究發現,這些上皮/間充質癌細胞會隨著肝轉移竈的增大而逐漸減少(圖2-④)。另外,當向小鼠脾臟内注射的異種移植片腫瘤類器官中上皮或者上皮/間充質狀態被抑制後,癌細胞在肝臟的生長和增殖也顯著被抑制。這表示,上皮及上皮/間充質的特性是癌細胞群轉移的必要條件。以上結果表明,大腸癌細胞群中的存在癌細胞具備上皮及上皮/間充質的特性,可以藉助這些特性完成轉移(圖2)。

圖2:本次研究的大腸癌浸潤及轉移模式

① 大腸癌原發竈中存在具備上皮及上皮/間充質特性的癌細胞。

② 這些大腸癌細胞形成群,進行局部浸潤。

③ 然後,這些大腸癌細胞群進入血管内,在血液循環中可被檢測到。

④ 之後,這些大腸癌細胞群向肝臟和肺等轉移。轉移的上皮/間充質癌細胞通過恢復上皮表型來促進繁殖能力,從而進一步促進轉移集群的形成。

以上結果表明,具備上皮及上皮/間充質特性的人源大腸癌細胞可形成集群、進行局部浸潤、進入血液循環系統,並向肝臟和肺等器官轉移。另外還發現,這些癌細胞在形成轉移集群的過程中削弱上皮/間充質的特性並重新獲得上皮特性,以此來促進轉移竈的增殖。

展望

此次,研究團隊發現了新的大腸癌浸潤和轉移機制,即在大腸癌中由呈上皮及上皮/間充質特性的癌細胞群導致轉移。在此前一直不清楚的大腸癌浸潤和轉移過程中,這一發現揭示了上皮及上皮/間充質的表徵在癌細胞群形成轉移集群方面發揮的重要作用。而且,該發現還表明通過以這些表徵和癌細胞群為標靶的治療方法來抑制癌轉移的可能性。研究團隊計劃今後查清誘導大腸癌細胞上皮/間充質表徵的詳細機制,通過抑制這些癌細胞群的形成來找出阻止浸潤和轉移的方法。

題目:Metastatic seeding of human colon cancer cell clusters expressing the hybrid epithelial/mesenchymal state

發表期刊:《International Journal of Cancer》網路版

DOI:10.1002/ijc.32672.

文:JST客觀日本編輯部翻譯整理