日本國立國際醫療研究中心基因體醫科學項目組長德永勝士與特任研究員Seik Soon Khor等人參加的由亞洲64個國家合作組成的國際聯合研究團隊GenomeAsia100K Consortium,針對亞洲不同人系群群的基因體樣本,解析了1,739人的全基因體序列並公佈瞭解析結果。此次的成果有望作為亞洲今後的基因體醫學研究的基礎。相關研究結果已於2019年12月5日發布在國際科學期刊《自然》上。

要想在世界各地有效開展疾病的遺傳研究,需要對人系群群進行研究。為此,必須有歐洲以外各地區人系群群的全基因體突變的參考數據,通過利用各研究實施的全基因體序列解析完善各地區種群的參考數據,可以開展疾病相關的研究。也就是說,通過利用適合種群的SNP陣列進行全基因體關聯分析,能有效確定疾病相關的基因。

這項國際聯合研究計劃最終解析10萬名亞洲人的全基因體序列。此次作為第一階段,從居住在亞洲64個國家的200多個種群獲得了1,739人的基因體樣本,並實施全基因體序列解析,製作了基因體突變的參考數據。今後預定在GenomeAsia100K Consortium的官網和European Genome-phenome Archive的官網(accession number EGAS00001002921)上公開。

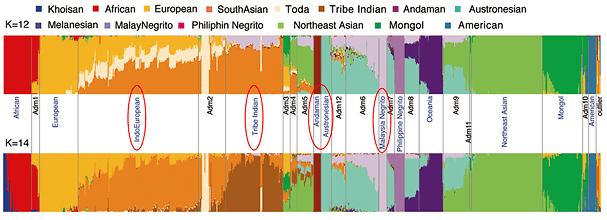

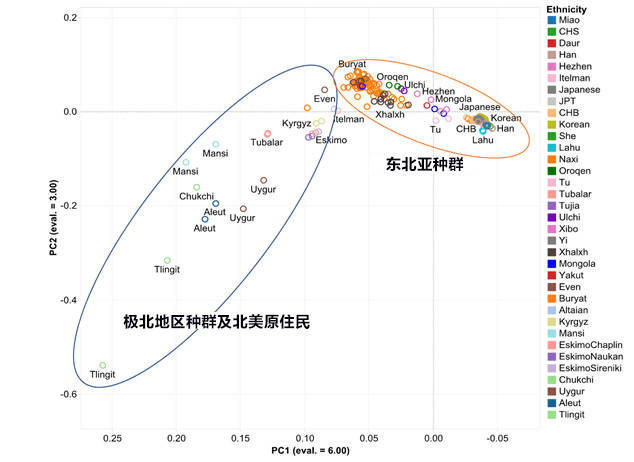

對於通過本次研究獲得的數據,研究團隊還利用種群遺傳學方法推測了人類演化史上最近發生的自然淘汰,並推算了種群的結構和歷史。圖1是連同非洲和歐洲的代表性種群的數據一起進行解析的結果,可以看出,印度人、馬來西亞人和印度尼西亞人擁有多個祖先種群等。圖2是對亞洲北部各種群的遺傳關係進行分析的結果,可以看出大致分成兩組,分別是包括日本人在内的東北亞群組以及由極北地區的各種群和北美原住民組成的群組。除此之外,居住在印度、馬來西亞和菲律賓的尼格利陀人與各自的鄰近種群在遺傳上有親族關係,因此研究團隊推測,他們存在的共同特徵是適應環境的結果。另外還確認,作為亞洲古人類的丹尼索瓦人的遺傳特徵強烈保留在了美拉尼西亞人等種群的體內。

圖1:亞洲各種群及非洲人和歐洲人的遺傳組成分析結果

圖2:東北亞各種群的遺傳親族關係

另一方面,在本次研究檢測到的基因體突變中,研究團隊著眼於改變蛋白質胺基酸序列的突變,發現有23%是未錄入公共數據庫的新突變,以0.1%以上的頻率檢測到的突變約達到19萬5千個。這些突變被認為在亞洲的特定種群中以相對較高的頻率存在,今後查清其醫學意義備受期待。

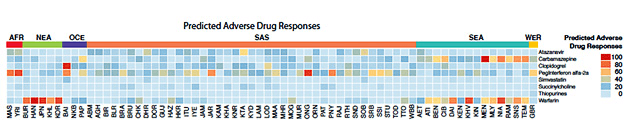

另外,在作為遺傳病的致病突變錄入公共數據庫的突變中,還發現了雖然在歐洲種群中很罕見,但在亞洲種群中高頻存在的突變例子,這些突變被認為與遺傳病沒有實際關係。此外,如圖3所示,還調查了被報告與各種藥物的副作用有關的基因突變分佈,獲得很多有趣的資訊,比如在亞洲各種群中也存在顯著的種群差異等。GenomeAsia100K Consortium今後計劃實施更大規模的亞洲種群全基因體序列解析研究,為推進基因體醫學研究做貢獻。

圖3:根據基因體突變數據預測8種藥物在各種群出現副作用的頻率

顏色越接近紅色,相應藥物預測的副作用發生頻率越高。

發表論文

期刊:《自然》

題目:The GenomeAsia 100K Project: Enabling Genetic Discoveries Across Asia

文:JST客觀日本編輯部翻譯整理