京都大學醫學部附屬醫院與京都大學iPS細胞研究所合作,針對再生不良性貧血合併血小板輸注無效的患者為對象,實施了利用源自人工富潛能幹細胞(iPS細胞)的血小板進行自體輸注的臨床研究。使用iPS細胞的再生醫療研究此前一直以視網膜和角膜疾病、帕金森症及心力耗竭為對象,使用iPS細胞製作血小板再輸注給本人的臨床研究還是全球首次。

目前,再生不良性貧血等導致血小板不足時會輸注血小板,但有時存在輸注後血液中的血小板數量也不升高的「血小板輸注無效」現象。其原因之一就是,輸注的血小板被識別為異物,自體免疫細胞會破壞輸注的血小板。出現血小板輸注無效的情況時,無法在通過輸注來補充血小板。如果是利用患者自身的細胞製作的血小板,就不會被自身的免疫細胞破壞,有望取得輸注效果。

從去年5月至今年1月,研究團隊在京都市内的京都大學附屬醫院針對再生不良性貧血患者進行了3次輸注。受試者的性別和年齡未公佈。據介紹,沒有出現嚴重的副作用等,輸注實驗取得了成功。2018年9月,厚生勞動省批准了臨床研究。

指揮輸注的高折晃史教授表示:「沒有出現副作用,順利完成了輸注。今後將確認安全性和有效性,推進實用化,希望盡快將新的治療方法用於患者。」

再生不良性貧血因具有止血作用的血小板等的減少,患者變得容易出血,並且容易感染疾病。嚴重時的治療方法是輸注通過捐血收集的血小板,但課題是,特殊的免疫型患者會發生排斥反應,無法進行血小板輸注。

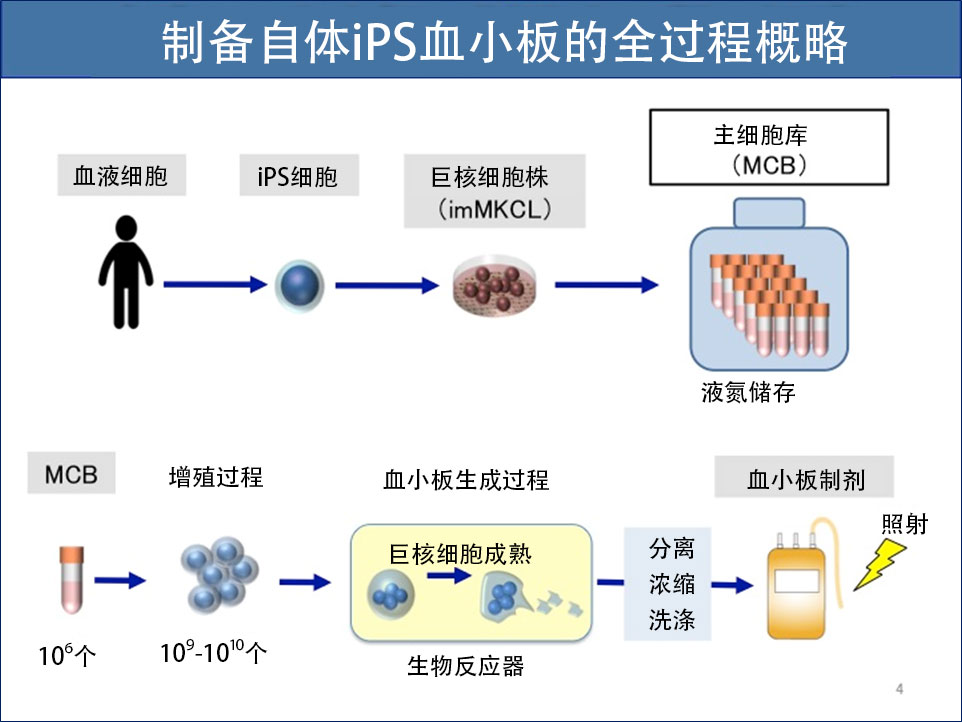

本次臨床研究以這種特殊的免疫型患者為對象。為防止發生排斥反應,從患者自身的血液中採集外周血單個核細胞培養iPS細胞,然後分化成血小板進行輸注。

為預防萬一發生排斥反應和副作用,輸注在2019年5月、8月和2020年1月分3次進行,每次逐漸增加血小板的數量。完成最後一次輸注後將用1年時間觀察情況,以確認安全性和有效性。

來自iPS細胞的細胞被指可能發生癌變,研究人員先通過動物實驗確認未發生癌變。

日本國内約有1萬名再生不良性貧血患者,而捐血的人在不斷減少。研究團隊還在研究利用京都大學保存的健康人iPS細胞,製作血小板後為患者輸注的方法。

日語發表原文

文:JST客觀日本編輯部