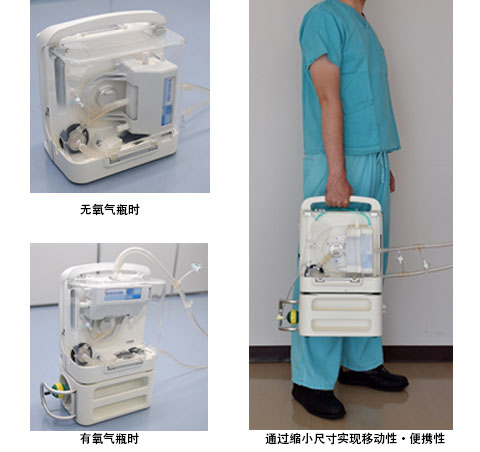

日本國立循環器病研究中心移植醫療部的福嶌敎偉部長與開放創新中心的巽英介副主任等人組成的研究團隊,全球率先開發出了小型、輕量、可長時間使用的新一代人工心肺系統「BR13030(圖1)」。在醫生的主導下,從2020年3月10日已經開始在國立循環器病研究中心、大阪大學醫學部附屬醫院和關西醫科大學綜合醫療中心三座設施,利用BR13030實施對重症呼吸耗竭和心力耗竭患者進行輔助循環的一期臨床試驗(First In Human,首次在人體上使用新開發的藥品和醫療器械,確認其有用性和安全性的試驗)。

圖1:在醫生主導下的臨床試驗中使用的小型人工心肺系統

背景

人工心肺系統(以下簡稱「ECMO」)主要用於人工呼吸機和升壓劑等常規治療方法無效的重症呼吸耗竭或循環耗竭患者。ECMO由原來用於心臟外科手術的人工心肺裝置發展而來,近年來,其臨床應用範圍擴大到了急救領域和重症監護領域,實用性逐漸提高。

主要用於支持循環的VA-ECMO(靜脈-動脈潮流旋轉ECMO)適用於常規藥物療法、外科療法、心律不整治療或機械輔助循環法均無法取得足夠效果的重症心力耗竭和心源性休克患者,循環耗竭合併呼吸耗竭時也可以使用。適用的典型疾病包括各種心臟病(心肌病、繼發性心肌病、缺血性心肌病、心肌炎)引起的低心排血量症候群、急性心肌梗塞後的心源性循環耗竭及體外循環離線困難等,日本及海外使用的ECMO有90%為VA-ECMO。

僅用來輔助呼吸的VV-ECMO(靜脈-靜脈流轉ECMO)適用於可逆性急性呼吸耗竭患者。當利用常規的人工呼吸機無法維持生命時,或者繼續利用人工呼吸機可能會對肺部造成不可逆的傷害時,考慮使用VV-ECMO。適用的典型疾病包括重症病毒性和細菌性肺炎、吸入性肺炎、急性呼吸窘迫症候群(Acute respiratory distress syndrome:ARDS)、肺移植過渡、移植肺功能障礙(再灌注傷害)、肺傷害引起的體外循環離線困難、氣喘持續發作等。還有望成為目前肆虐全球的COVID-19以及之前放大過的SARS、MARS和H5N1禽流感等引起的重症呼吸耗竭的有效治療手段。

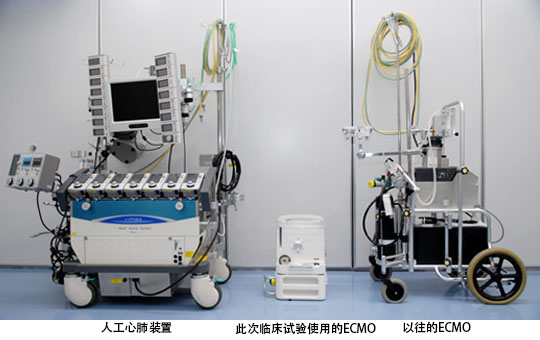

不過,現在廣泛使用的裝置龐大而複雜(圖2),因此不適合應對緊急情況,而且也很難在醫院以外的地方使用,比如緊急運送重症患者的途中等情況。另外,由於抗血栓性和耐久性也不足,出現血栓栓塞症和出血並發症的風險較高,難以長期使用。目前,日本《藥機法》批准的使用時間為6小時以内。因此,亟需開發一種無論在醫院内部還是外部都易於安裝,且可以安全地長時間使用的ECMO系統。

圖2:與以往設備的比較

設備概要與研究成果

國立循環器病研究中心人工臟器部為了開發抗血栓性和長期耐久性優異的ECMO系統,從1986年開始一直在推進研究。該裝置通過融合人工臟器部此前實現實用化的多種尖端技術,實現了較高的應急性、便攜性、抗血栓性和耐久性。

新開發的裝置體積小、重量輕(29×20×26cm,6.6kg),可輕鬆移動(圖1)。為實現應急性,將專用電路單元安裝到多功能整合型超小型驅動裝置中,實現了可立即使用的系統,能在4分鐘内快速啟動(易安裝性)。另外,在沒有電源和供氧設備的地方,利用内置電池和拆卸式氧氣瓶單元也可以連續運行1個小時。因此,利用救護車運送患者時等,可以在院外緊急安裝使用。此外,該裝置採用了人工臟器部以前開發的先進抗血栓技術,能最大限度減少抗凝治療(安全性)。因此,能預防血栓性和出血性並發症,提高安全性。長期耐久性方面,在採用該裝置的長期動物實驗中,安裝後分別實施了2周(4例)和4周(3例)的連續心肺輔助,所有實驗動物都順利度過了預定的時間。

實施方法與未來展望

此次臨床試驗以利用常規治療方法難以救治的重症呼吸耗竭和心力耗竭患者為對象,目的是確認通過以同一次迴路進行最長14天的呼吸和循環輔助,確認能否提高患者的存活率。VA-ECMO和VV-ECMO加在一起,受試病例共25例(解析23例),目標是使其中2例以上的病例使用14天,3例以上的病例使用VV-ECMO,病例入組時間為2020年2月10日~2022年3月31日(約2年)。

如果能通過此次臨床試驗確認BR13030的效果,則有望將其作為挽救危重患者生命的醫療器械使用。今後將爭取盡快通過藥事審批。

文:JST客觀日本編輯部