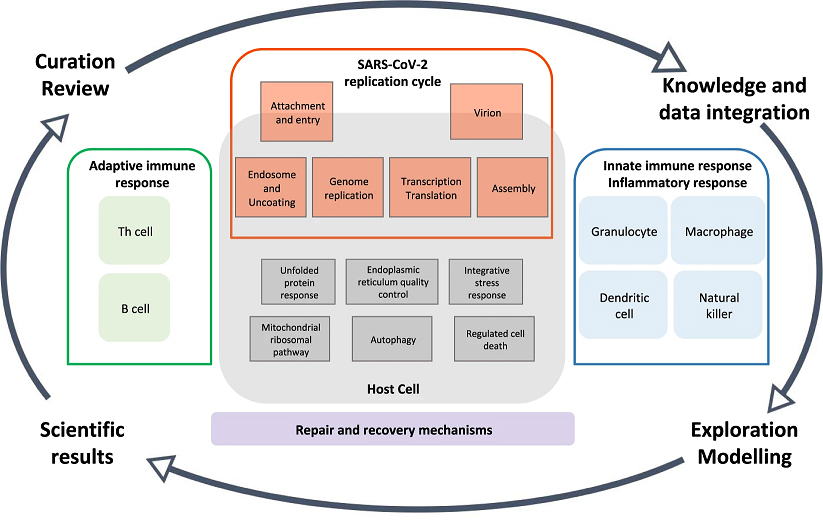

日本慶應義塾大學理工學部生命資訊學科的舟橋啟副教授、生物系統分類學研究機構(SBI) 及沖繩科學技術大學院大學(OIST)的北野宏明教授,與盧森堡大學的Marek Ostaszewski博士及Rudi Balling教授和Reinhard Schneider教授等全球各地的研究人員合作,在計算機上構建了關於新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)與寄主之間相輔作用的整個分子過程。作為與SARS-CoV-2病毒-寄主的相輔作用機制有關的詳盡且規範的知識數據庫,這個COVID-19 Disease Map(COVID-19分子地圖,doi: 10.17881/covid19-disease-map )是由全球29個國家81家機構的163人組成的研究團隊聯合發布的。該分子地圖直觀地探索了與SARS-CoV-2病毒的侵入和克隆、寄主-病原體之間的相輔作用、免疫反應寄主細胞的恢復和修復機制有關的分子過程,可作為計算機解析的平台使用。

研究内容與成果

該項目由全球29個國家81家機構的163名臨床研究人員、生命科學家、科學文獻管理研究人員(Curator)、計算生物學家和數據科學家共同推進的開放式合作項目。COVID-19分子地圖的基礎技術採用舟橋啟副教授和北野宏明教授2000年初開始開發的關於分子間相輔作用機制的標準化技術SBML(生物系統分類學標記語言)和SBGN(生物系統分類學圖形符號)。另外,構築COVID-19分子地圖的工具採用舟橋副教授和北野教授開發的分子地圖轉列和編輯軟體CellDesigner。

COVID-19分子地圖目前包括病毒的克隆週期和轉錄機制等13種分子地圖。這些資源全部可以參考以下網頁

https://fairdomhub.org/projects/190#models 。

圖:COVID-19分子地圖的結構

未來展望

考慮到新型冠狀病毒感染症的多細胞和多器官感染性質以及基礎分子機制的複雜性,此次發布的COVID-19分子地圖設計成了各分子地圖上的要素相互關聯的分層結構。由於採用這種靈活的結構,而且是開放交流的項目,隨著對疾病的認識越來越清晰,COVID-19分子地圖將進一步發展,有望為查清新型冠狀病毒感染症做出貢獻。

論文資訊

題目:COVID-19 Disease Map, building a computational repository of SARS-CoV-2 virus-host interaction mechanisms

期刊:Scientific Data

DOI:10.1038/s41597-020-0477-8

文:JST客觀日本編輯部