本文根據東京大學研究成果發布資料編譯而成

東京大學醫科學研究所感染與免疫部門病毒感染領域的河岡義裕教授等人組成的研究團隊,明確了口罩對新冠病毒(SARS-CoV-2)空氣傳播的防護效果以及正確使用口罩的重要性。

SARS-CoV-2引起的COVID-19於2019年底在中國放大,隨後發展成全球規模的大流行傳染病,至今仍沒有平息的跡象。飛沫和氣溶膠感染被認為是主要感染途徑,專家建議佩戴口罩來預防感染,但此前一直不清楚口罩對漂浮的病毒有多大程度的防護效果。

東京大學醫科學研究所在生物安全等級(BSL)為3級的設施内開發了可以噴出SARS-CoV-2病毒的實驗室,並在其中設置了連接人工呼吸機的人假體型,調查了透過人假體型佩戴的口罩的病毒量。結果顯示,佩戴口罩可以同時抑制SARS-CoV-2在空氣中的擴散和人體的吸入。

另外研究人員還發現,N95口罩的防護性能最高,但佩戴方式不正確的話,防護效果會下降,而且單憑口罩無法徹底防止病毒吸入。通過明確口罩對SARS-CoV-2的防護效果以及充分發揮這種效果的條件,有助於倡導民眾正確佩戴口罩。

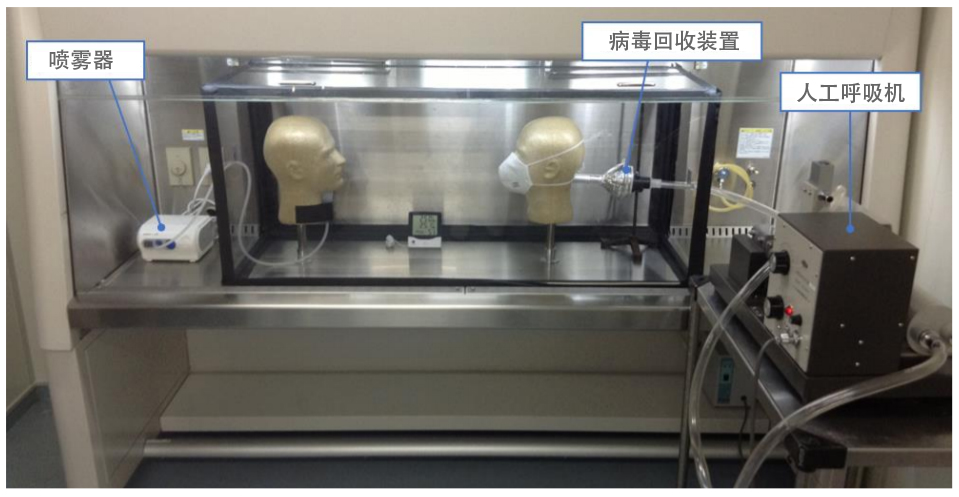

為調查口罩對空中漂浮的SARS-CoV-2有多大的防護效果,研究團隊此次開發了可以利用SARS-CoV-2模擬病毒空氣傳播的特殊實驗艙(圖1)。

研究團隊在病毒噴霧實驗艙中設置了人假體型並連接噴霧器,可以通過飛沫和氣溶膠的方式,以與人的咳嗽相同的速度從人假體型口中釋放SARS-CoV-2。用來吸入病毒的人假體型則連接了人工呼吸機,能以與人類相同的換氣頻率呼吸,通過在呼吸路徑設置用明膠膜製作的病毒捕集裝置,可以捕集人假體型吸入的空氣中含有的病毒顆粒。

圖1:在BSL3設施内設置的病毒噴霧實驗艙

從左側的人假體型口中噴出SARS-CoV-2,並在實驗艙內擴散。右側的人假體型連接著人工呼吸機,吸入的病毒顆粒被捕集到病毒回收裝置中。

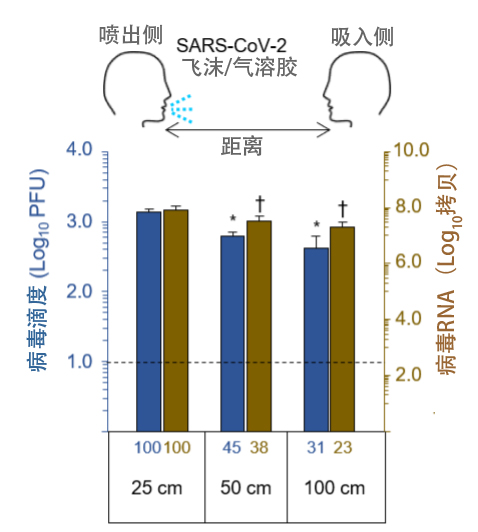

研究團隊首先調查了噴出側人假體型和吸入側人假體型之間的距離與病毒吸入量的關係,結論是離釋放病毒的人假體型越遠,SARS-CoV-2的吸入量越少。另外還發現,即使距離1m遠,也會吸入病毒(圖2)。

圖2:距離對病毒吸入的影響

調查了噴出SARS-CoV-2的人假體型與吸入SARS-CoV-2的人假體型之間的距離發生變化時對病毒吸入量的影響。離釋放病毒的人假體型越遠,病毒的吸入量越少。

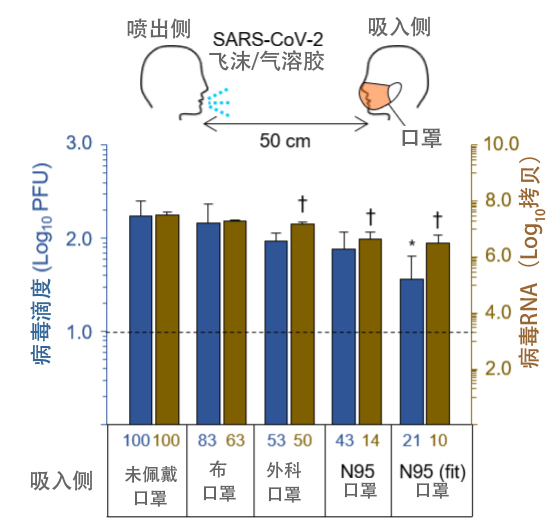

接下來,研究人員為病毒吸入側的人假體型佩戴各種口罩,調查了病毒的吸入量。結果顯示,與不戴口罩相比,佩戴布口罩時能將病毒吸入量降至60-80%,而正確佩戴N95口罩則可以降至10-20%(圖3)。

圖3:佩戴口罩防止病毒吸入的效果

為吸入側人假體型佩戴口罩,調查了對病毒吸入量的影響。結果顯示,N95口罩對病毒吸入的防護效果最好,但佩戴時如果沒有緊密貼合面部,防護效果則會下降。

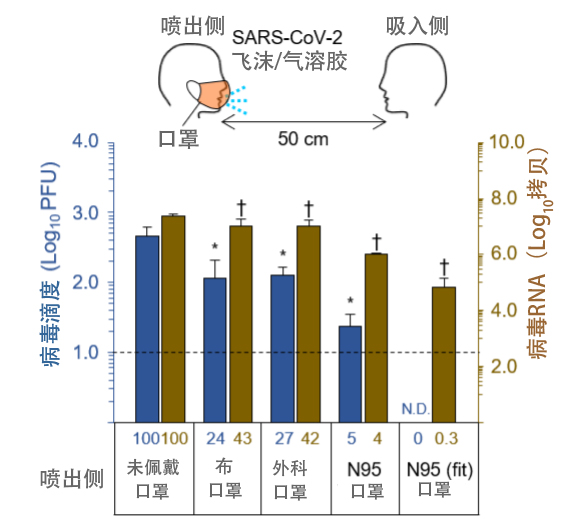

另外研究還發現,N95口罩如果沒有緊密貼合面部,防護效果會下降,而且即使緊密貼合完全沒有縫隙,也會有一定量的SARS-CoV-2透過口罩。接下來,研究團隊為病毒噴出側的人假體型佩戴口罩,然後再向空間内噴出SARS-CoV-2,發現佩戴口罩可以大幅降低病毒的吸入量(圖4)。

圖4:佩戴口罩防止病毒擴散的效果

為病毒噴出側的人假體型佩戴口罩,調查了對病毒吸入量的影響。布口罩、外科口罩和N95口罩都有防止病毒擴散的效果。

這表明,與抑制病毒吸入相比,口罩在減少釋放病毒量方面效果更高。為病毒噴出側的人假體型佩戴布口罩或者外科口罩,同時為吸入側的人假體型也佩戴各類口罩,能進一步減少病毒吸入量。

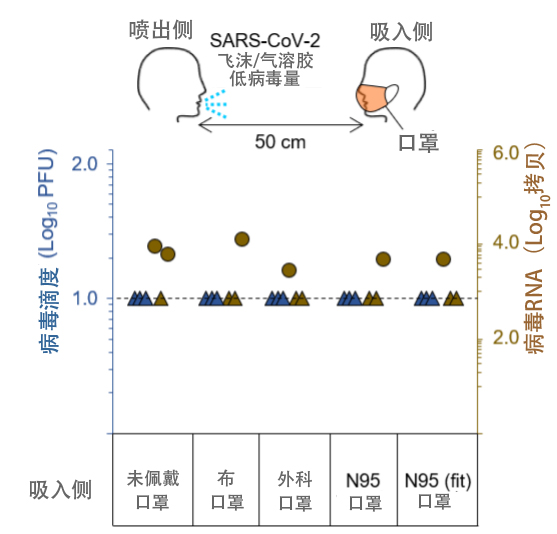

上述實驗為確保定量性,噴出高濃度的病毒進行了解析。由於不清楚SARS-CoV-2感染者呼出的氣體中含有的病毒量,還實施了分階段減少病毒噴出量的實驗,確認佩戴布口罩、外科口罩和N95口罩時,透過口罩的感染性病毒均未達到檢測限(圖5)。

圖5:噴出少量病毒時對病毒吸入的影響

減少噴出的病毒量(1×104PFU),調查了對病毒吸入量的影響。即使正確佩戴N95口罩,也檢測出了透過口罩的病毒RNA。

另一方面,無論佩戴哪種口罩都檢測出了病毒基因。今後需要進一步解析實際感染者噴出的病毒是否會透過口罩引起感染,但此次的研究表明,光憑口罩無法完全防止吸入漂浮在空氣中的SARS-CoV-2。

以上的研究成果有助於理解正確佩戴口罩的重要性以及制定預防感染傳播的指南,比如避免過度信賴口罩的防護效果,考慮與其他預防感染傳播的措施相結合等。

論文資訊

題目:Effectiveness of face masks in preventing airborne transmission of SARSCoV-2

期刊:mSphere(10月21日線上版)

DOI:10.1128/mSphere.00637-20

研究成果發布資料

編譯:JST客觀日本編輯部