日本國立精神和神經醫療研究中心(NCNP)醫院腦神經外科的岩崎真樹部長與該機構癲癇中心的中川榮二主任和轉化醫學中心的立森久照室長等人組成的研究團隊8月12日宣佈,對75名接受外科手術的3歲以下癲癇患者追蹤分析發現,通過手術治療控制癲癇發作有助於患兒日後實現良好的發育。相關成果已經發布在國際科學期刊《Journal of Neurosurgery,Pediatrics》上。

藥物治療效果不佳的癲癇(抗藥性癲癇)一般會採用手術治療。對大腦正處於發育過程中的兒童來說,癲癇反複發作以及由此導致的腦電波異常和藥物治療很可能會引起智力障礙,因此建議儘早實施手術治療。尤其是以半側巨腦畸形為代表的嚴重腦皮質發育不良,患者出生後不久就會出現抗藥性癲癇,大多都會在1歲前接受外科手術。嬰幼兒的開顱手術與成人相比大多是需要實施大腦半球離斷術的高侵襲性手術,術後出現腦積水等並發症的風險較高,據報告,需要額外治療並發症的患者約佔20%。另一方面,關於嬰幼兒早期接受癲癇手術的有效性,一直沒有大規模調查患者之後的發育情況。

為此,研究團隊以2006年~2009年間在NCNP癲癇中心接受過癲癇手術治療的75名3歲以下患者為對象,調查了早期接受外科手術治療對日後的發育的影響。

根據因果圖,研究團隊利用多元回歸分析法研究了(1)術前發育指數、(2)術後癲癇消失、(3)手術類型、(4)癲癇原因、(5)腦積水並發症等五項因素對術後第一年的發育指數的影響。

這些調查對象中,出生後3~4個月接受手術的患者最多,平均年齡為12個月,其中27人接受了大腦半球離斷術。

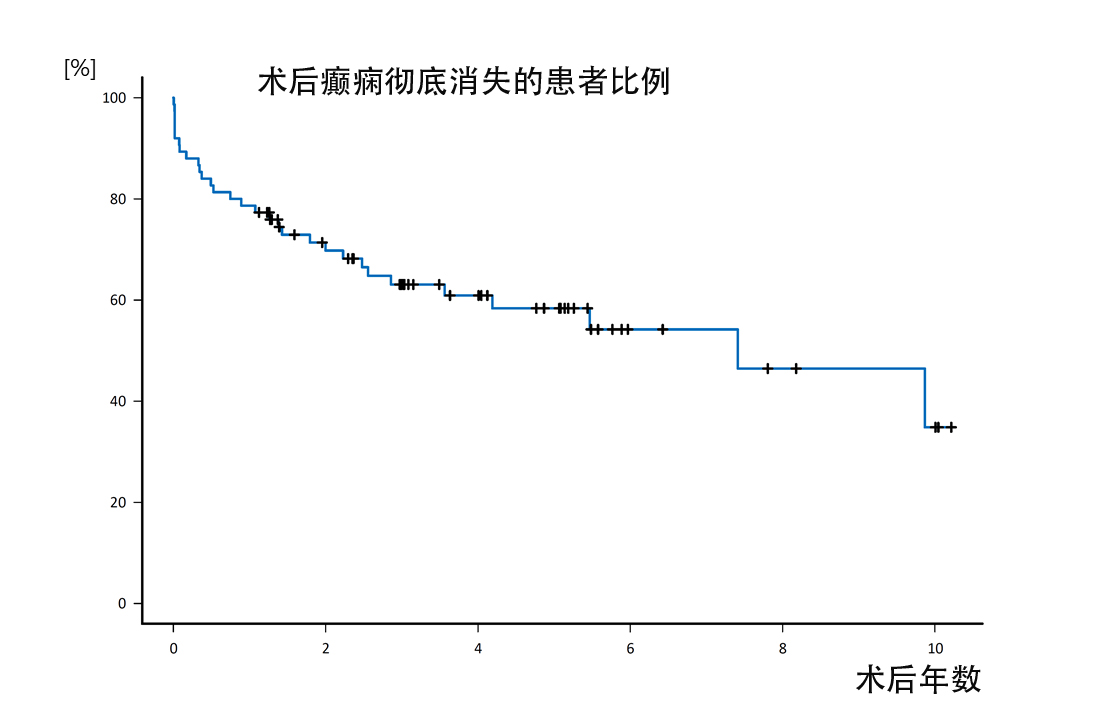

結果顯示,手術過後1年,有62位(82.7%)患者再未發作過癲癇。手術後一次也沒有發作過的患者比例為術後1年79%,術後2年70%(62人),術後5年58%(32人),預後良好。手術時患者服用的抗癲癇藥物的種類平均為2.2種,術後1年的患者平均減至1.9種,術後5年的患者平均減至1.3種。約30%的患者術後發作完全消失,因此停止了藥物治療。手術造成的死亡病例為零,不過有19人發生暫時性並發症(13人為腦積水),給予了額外治療。

圖1:顯示3歲前接受癲癇手術的75名抗藥性癲癇患者術後完全無發作的比例的Kaplan-Meyer存活曲線。縱軸表示術後無發作的比例,橫軸表示術後年數。接受手術後癲癇一次也沒有發作過的患者比例為第一年78.7%,第二年69.8%,第五年58.4%。(供圖=日本國立精神和神經醫療研究中心)

多元回歸分析結果表明,影響術後第一年的發育指數的,是術前的發育指數和癲癇發作的消失,即使發生腦積水,對術後發育的影響也比較小。以100為正常發育指數(DQ)的話,手術患者的平均指數為50~70,由於患者本來就存在引起癲癇的嚴重大腦病灶,因此這個指數被認為比較合理。即使存在腦積水並發症的風險,但鑑於嬰幼兒早期接受手術的癲癇治療效果比較好,也可以減少藥物治療,因此好處明顯大於風險。

計劃開發分子靶向藥物

岩崎部長表示:「這項研究還只是臨床數據分析。此次以3歲以下的患者為對象,此外還在研究如半側巨腦畸形等不同病因的數據。關於外科手術,積極導入了無需開顱的凝固治療,今後將報告治療成果。本院腦神經外科還在利用癲癇手術的樣本進行基因分析。目前,詳細探索了基因型與圖像診斷等臨床資訊之間關係的研究還比較少,我們的目標是通過基因分析確立準確的術前診斷。將來希望能獲得有助於開發分子靶向藥物的知識。」

原文:《科學新聞》

翻譯編輯:JST客觀日本編輯部