雖然同時進行放療和抗癌藥治療的放化療法是治療食道癌的有效方法之一,但治療後可能會出現複發。癌症基因體異常被認為是產生治療耐性的原因之一,但一直不清楚其詳細機制。九州大學的三森功士教授、石神康生教授、平川雅和副教授和平田秀成醫生(現就職於國立癌症研究中心東醫院)與東京大學醫科學研究所基因體醫科學領域的柴田龍弘教授和新井田厚司講師,國立癌症研究中心東醫院的秋元哲夫副院長等人組成的研究團隊,明確了放化療效果較差且容易複發的難治性食道癌其基因體異常的特徵,以及引起複發的癌症基因體的演化過程。相關成果已經發布在《Cancer Research》雜誌上。

(參考圖)放化療後複發的難治性食道癌的基因體演化(圖為九州大學提供)

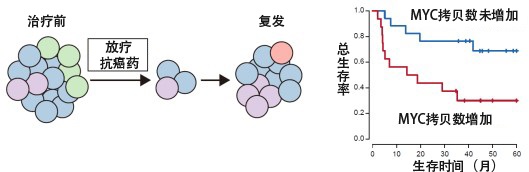

左圖:癌症是一種起源於單個細胞的疾病,但隨著病情的發展,基因體會變得越來越多樣化,並形成異質細胞群。引起這種異質性的癌症基因體的演化被認為是產生治療耐性的原因之一。 即使治療後癌症暫時縮小,但驅動基因異常的細胞仍會存活下來,並再次增殖,最終導致複發。

右圖:研究發現,在驅動基因異常中,MYC基因拷貝數增加的食道癌放化療後更容易複發或惡化,而且治療後的生存率比較低。

研究團隊利用新一代測序儀從33例食道癌患者放化療之前的腫瘤和其中5人的複發腫瘤中獲得了全面的基因體數據,並利用超級計算機實施了數理統計分析。

結果發現,對癌細胞的增殖和生存起直接作用的驅動基因——MYC基因的拷貝數在治療前就增加的食道癌,治療效果比較差。公共癌細胞係數據庫中的數據也顯示,食道癌的MYC拷貝數增加與放療耐性相關。另外,對複發腫瘤的基因體進行空間時間分析發現,在癌症進展中起重要作用的驅動基因異常(MYC拷貝數增加等)的癌細胞在治療後仍會存活下來並引起複發,複發時新獲得的驅動基因異常地比較少,另外還闡明瞭治療對癌症基因體演化的影響。

此次的成果可以加深對治療耐性的理解,有助於開發基於癌症基因體資訊的放化療個性化醫療和精準醫療,以及針對難治性食道癌的新治療方法。

三森教授表示:「以食道癌為首,很多癌症在放化療後複發的原因並不十分清楚。此次闡明瞭其中的部分機制。癌細胞會頑強地適應治療時的殘酷環境並逐漸演化,而存活下來的細胞會引起複發。希望此次的研究能為克服難治性癌症提供一些幫助」。

原文:《科學新聞》

翻譯編輯:JST客觀日本編輯部