岡林 環樹宮崎大學工業動物防疫研究中心、宮崎大學農學部獸醫師學科獸醫師微生物學研究室 |  |

■導讀

被認為由動物傳播給人類的新冠病毒因出現突變等,至今仍沒有平息的跡象。即使疫苗有望發揮效果,但在日常生活中依然需要採取防控措施。因此,我們著眼於醫療領域過去也一直用來殺菌的深紫外線,研究發現,通過與作為新光源普及的LED(Light-Emitting Diode)相結合,可以有效滅活包括突變病毒株在内的新冠病毒。本文將介紹通過宮崎大學的「醫學-獸醫師學」及「大學-企業」合作跨領域的「同一健康(One Health)」項目誕生的新冠病毒研究成果。

■背景

新冠病毒的大流行清楚地表明,近年來的全球化對傳染病的流行有著巨大影響。這讓人們再次意識到,作為感染防控對策,對週遭環境進行消毒和殺菌,以及限制人員和動物的流動非常重要。宮崎縣在2000年和2010年遭遇過對牛和豬造成毀滅性打擊的病毒性傳染病口蹄疫。當時的經驗表明,對看不見的病毒進行徹底消毒以及限制人和物的流動對儘早遏製傳染病蔓延至關重要。

宮崎大學根據這些經驗,把建立傳染病防疫體制定位為最重要的課題,2011年10月,作為校内共同教育研究設施成立了工業動物防疫研究中心(Center for Animal Disease Control: CADIC)。作為傳染病研究基地,宮崎大學強化了CADIC的功能,包括設置病原體高度隔離設施BSL3(生物安全等級為3級)。宮崎大學是日本唯一擁有以醫學-獸醫師學的合作及融合體制為基礎的醫學獸醫師學綜合研究科研究生院的大學,因此CADIC不僅針對工業動物的傳染病,還致力於人獸共患傳染病的教育和研究,並闡明瞭人和動物的致命病毒感染的原因—— 重度發熱伴血小板減少症候群病毒等新的感染環鏈【1】。

另外,根據日輪機舾裝公司與宮崎大學為建立「組織」對「組織」的聯合研究推進體制而簽訂的聯合研究全面合作協議(2016年11月簽訂),2019年11月在醫學部開設了致力於醫療領域創新的「醫療環境創新講座」。為解決醫療環境中的課題,目前正通過產學合作體制全面開展聯合研究,並致力於研究成果的快速實用化。

2019年12月由中國報告的新冠病毒的大流行徹底改變了我們的生活方式。突然發生的疫情導致口罩、手套、防護衣和消毒劑等物資被搶購一空。為應對這種異常事態,CADIC與獸醫師學科合作,於2020年3月引進了提取和診斷新冠病毒的系統,建立了研究體制。另外,醫療環境創新講座著眼於對感染防控高度有效的紫外線,尤其是通過在短時間内提高紫外線的累積光量可實現強殺菌效果的深紫外線,推進了在醫療現場的應用。另外,日輪機舾裝公司通過引進2014年獲得諾貝爾物理可用能學獎的藍色LED技術,解決了紫外線的光輸出隨著波長變短而降低的課題。

宮崎大學認為,盡快確認這種深紫外LED對新冠病毒的滅活效果,作為應對新冠病毒防控法將其回饋給醫療機構、以及人們普通生活中是最重要的課題。因此,利用宮崎大學的醫學-獸醫師學跨界合作項目「同一健康法(One Health Approach)」推進了聯合研究。

■深紫外LED照射對新冠病毒的滅活效果

在深紫外LED照射對新冠病毒的滅活效果的試驗中,測試了日本分離出來的常規型新冠病毒(SARS-CoV-2/Hu/DP/Kng/19-027、LC528233,來自神奈川衛生研究所)和突變病毒株病毒(英國型:hCoV-19/Japan/QHN001/2020 [B.1.1.7],南非型:hCoV-19/Japan/TY8-612/2021 [B.1.351],巴西型:hCoV-19/Japan/TY7-501/2020 [P.1],來自國立感染症研究所)。將各種病毒溶液調整為2.0 x 104噬菌斑形成單位(PFU)/ml,在塑料培養皿上滴下15μl。然後在輸出功率為3.75mW/cm2、距離為2cm的條件下,用深紫外LED向滴下的病毒溶液分別照射1、10、20、30和60秒(突變病毒株病毒隻照射了1秒和10秒)。之後用各種照射過的病毒溶液感染細胞,並測量感染72小時後的PFU/ml。通過將各種照射病毒溶液的PFU/ml與非照射組進行比較,計算了對病毒感染滴度的影響。病毒培養和噬菌斑形成試驗利用VeroE6/TMPRSS2細胞。這些試驗均在CADIC的BSL3實驗室内實施的。

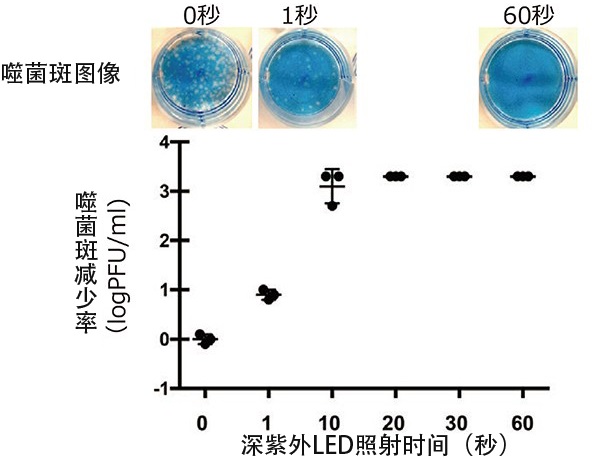

圖1:深紫外LED照射對新冠病毒傳染性的影響(出自參考文獻2)

病毒使用SARS-CoV-2/Hu/DP/Kng/19-027(LC528233,神奈川衛生研究所提供)。

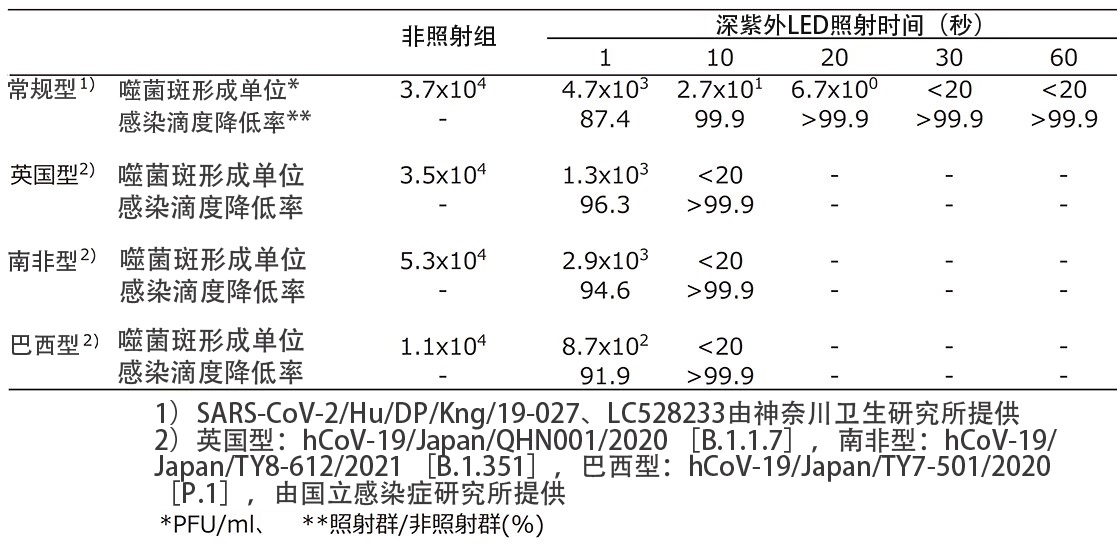

圖1為深紫外LED 1秒照射組、60秒照射組和非照射組的噬菌斑形成狀態和噬菌斑數量(圖1是日本分離株的實驗圖像)。觀察發現,表示病毒感染的白孔(=噬菌斑數量)隨著深紫外LED的照射時間延長而減少。表1為各種條件下的噬菌斑數量的減少率。用深紫外LED照射10秒,病毒傳染性被削弱99.9%以上,即使隻照射1秒也能削弱87.4-96.3%【2】。這些結果表明,深紫外LED照射不僅對新冠病毒常規型,還能在短時間内滅活突變病毒株病毒(英國型、南非型、巴西型)【3】。

表1:深紫外LED照射對新冠病毒常規型和突變病毒株的傳染性的影響

■今後的方針與課題

通過在宮崎大學踐行跨越「醫學-獸醫師學」及「大學-企業」界限的同一健康理念,成功驗證了深紫外LED照射對滅活如今已成為全球性問題的新冠病毒的有效性。在此前就用於傳染病防控的紫外線中,此次著眼於可在短時間内發揮病原體滅活效果的深紫外線的特徵,並結合小型長壽命等LED的特徵,成功實現了深紫外線的實用化。另外,由於深紫外LED已對傳染病防控表現出有效性,因此不僅是醫療領域,還有望在各個生活領域實現符合「新生活方式」的應用。

有觀點指出,新冠病毒不僅通過飛沫傳播和接觸傳播,還可能通過空氣傳播。無論傳染疾病學上對傳播途徑如何定義,由於在密閉的房間或通風不良的情況下感染風險會升高,因此改善室内的空氣流通被認為非常重要。照射深紫外LED的瞬時病毒滅活效果有望應用於這種空氣循環系統。另外,紫外線照射被指出長時間照射會引起塑料劣化等問題,但短時間照射即可滅活病毒的深紫外LED照射還可用來降低接觸感染的風險。

此次試驗針對擁有由脂雙層構成的病毒套膜的新冠病毒,確認了照射深紫外LED的病毒滅活效果。病毒套膜在病毒感染細胞時與細胞的融合中發揮著重要作用,因此套膜是阻止病毒感染的重要靶點,酒精消毒劑和界面活性劑已確認對其有效。但這些消毒劑對沒有套膜的病毒(比如諾如病毒)等無效。另外,細菌和真菌等具有與病毒不同的生物結構形態。雖然已確認消毒劑和抗微生物劑對細菌和真菌感染有效,但消毒劑譜有限,而且耐藥菌的出現已成為世界性課題。不僅是新冠病毒,我們還在驗證深紫外LED照射對沒有套膜的病毒、細菌和真菌等的滅活效果,目的是將其應用於更有效的傳染病防控措施。

■結束語

通過此次的舉措,我們針對已成為全球性課題的新冠病毒,全球率先證明了深紫外LED照射能有效預防感染。可以說,為了應對跨越人類-動物-環境的界限採取傳染病防控對策的緊迫課題,這是CADIC和推進醫學獸醫師學合作等跨領域教育研究的宮崎大學的「同一健康法」,以及日輪機舾裝公司與宮崎大學全面推進聯合研究的「產學合作體制」有機運作的結果。

(聯合研究人員:宮崎大學醫學部醫療環境創新講座:藤元昭一特別教授、杉山博信特別助教、稻垣浩子助教,宮崎大學農學部獸醫師學科獸醫師微生物學講座:齊藤曉副教授,宮崎大學工業動物防疫研究中心:兼子千穗助教)

參考文獻

【1】:Yamanaka, A., Kirino, Y., Fujimoto, S., Ueda, N., Himeji, D., Miura, M., Sudaryatma, PE., Sato, Y., Tanaka, H., Mekata, H., Okabayashi T. 2020. Direct transmission of severe fever with thrombocytopenia syndrome virus from domestic cat to veterinary personnel. Emerg. Infect. Dis. 26(12): 2994-2998.

doi: 10.3201/eid2612.191513

【2】:Inagaki, H., Saito, A., Sugiyama, H., Okabayashi, T., Fujimoto, S. 2020. Rapid inactivation of SARS-CoV-2 with deep-UV LED irradiation. Emerg. Microbes. Infect. 9(1): 1744-1747.

doi: 10.1080/22221751.2020.1796529

【3】:Inagaki, H., Saito, A., Kaneko, C., Sugiyama, H., Okabayashi, T., Fujimoto, S. under review. Rapid inactivation of SARS-CoV-2 variants by continuous and intermittent irradiation with a deep-ultraviolet light-emitting diode (DUV-LED) device.

doi: 10.1101/2021.05.10.443422

文:岡林環樹(宮崎大學工業動物防疫研究中心、宮崎大學農學部獸醫師學科獸醫師微生物學研究室)

原載自《產學官合作期刊》2021年9月號

翻譯編輯:JST客觀日本編輯部