福島縣立博物館的學藝員吉田純輝與北海道大學綜合博物館的小林快次教授和群馬縣立自然曆史博物館地質學研究系的高桒祐司主任等人組成的研究團隊宣佈,已確認從大約1億5500萬年前的侏羅紀後期地層中發現的鱷魚近緣種棱角鱗鱷類的全身化石為新種,並將其命名為「Amphicotylus milesi」。研究團隊著眼於該化石的「舌骨」和「内鼻孔」,對此前發現的鱷魚近緣種的化石和現代鱷魚等脊椎動物的這些器官及功能進行了調查和比較。由此確認,現代鱷魚的水生適應機制的起源可以追溯到侏羅紀。該成果有助於瞭解生物的演化。相關内容已發布在英國皇家學會期刊《Royal Society Open Science》12月8日號上。

Amphicotylus milesi的全身骨架和複原圖(複原圖由小田隆轉列,供圖:群馬縣立自然曆史博物館)

鱷魚類的祖先被認為在恐龍稱霸陸地的中生代(三叠紀、侏羅紀、白堊紀)開始從之前生活的陸地遷移到了水邊。棱角鱗鱷類為現生鱷魚的近緣種,雖然是原始鱷魚,但具有與現生鱷魚相似的特徵,有望為瞭解鱷魚類的祖先遷移到水邊的動態演化過程提供線索。

此次研究的化石是克利福德·邁爾斯等人1993年從美國懷俄明州侏羅紀後期(約1億5500萬年前)的地層中與圓頂龍(恐龍)等多種動物化石一起發現的。群馬縣立自然曆史博物館也參與了發掘工作。後來,發掘的圓頂龍於1996年被收藏到該博物館時,作為在同一地層發掘的化石,還捐贈了棱角鱗鱷(推測)的化石。該化石全身幾乎完好無損,除尾尖部分缺失外,保存狀態非常好,但此前一直沒有進行學術調查。

研究是從學藝員吉田在北海道大學讀研究生時開始的。在詳細調查該化石的同時,還以北美為中心對其他棱角鱗鱷類的化石實施了調查和比較,從而進行了系統分析,根據寬大的嘴部和存在内鼻孔後窩等要素確定是棱角鱗鱷類。因此以發現者之一邁爾斯(milesi)的名字命名為「Amphicotylus milesi」。

另外,研究團隊還著眼於「内鼻孔」和之前完全沒有關注過的「舌骨」繼續進行調查和研究。

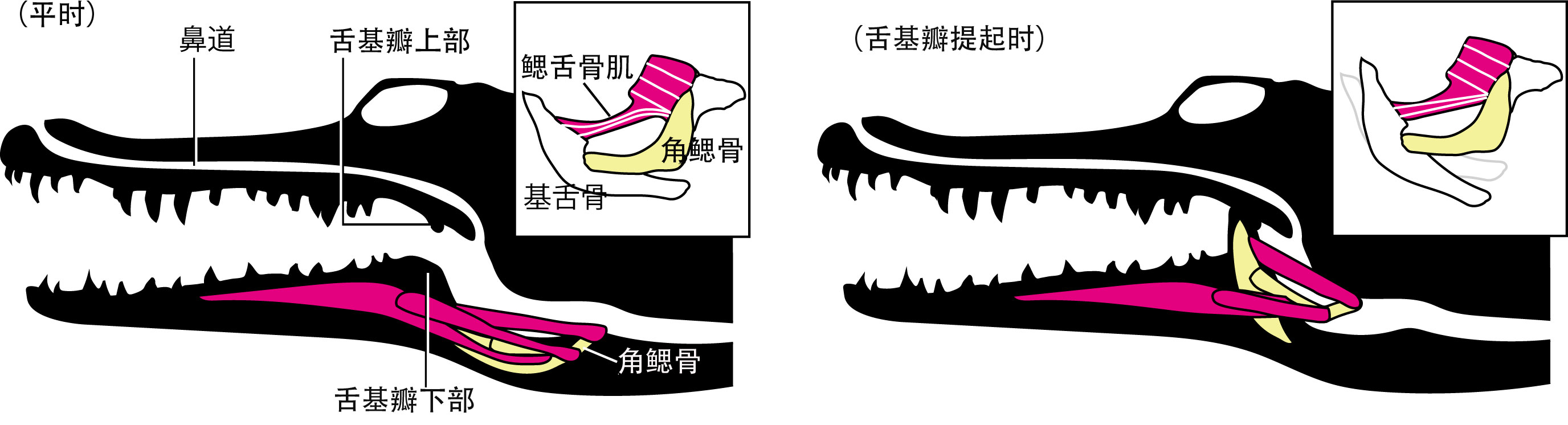

適應水生的現生鱷魚在舌根處有一個鱷魚特有的器官「舌基瓣」,向上提起後可以防止水進入喉嚨。另一方面,由於化石中沒有留下支撐「舌基瓣」和「舌骨」的組織,所以這些機制的起源尚不清楚。另外,研究認為,要想讓「舌基瓣」發揮作用,鼻腔後端的「内鼻孔」必須位於「舌基瓣」的後方。這樣鱷魚隻需將鼻子露出水外就可以呼吸。

因此,研究團隊以全球的鱷形類和脊椎動物的標本為對象,調查了「舌骨」的一部分「角鰓骨」。由此發現,包括現生鱷魚和棱角鱗鱷類在内的新鱷類的「角鰓骨」相對於頭部來說比較小,並且彎曲成迴旋鏢狀。而陸地上的很多其他脊椎動物和曾經在陸地上生活的鱷魚近緣種的化石則沒有彎曲。另外,還以相同的方式測量了「内鼻孔」的位置,通過數值確認新鱷類的「内鼻孔」位置移動到了後方。

此外,為調查新鱷類的「角鰓骨」為何彎曲,研究團隊解剖了兩種現生鱷魚(暹羅鱷和揚子鱷),調查了「舌基瓣」的結構。

由此發現,現生鱷魚的鰓舌骨肌隨肌腱一起附著在角鰓骨後方與基舌骨前方之間,具有提起舌基瓣的功能。研究表明,角鰓骨彎曲增加了鰓舌骨肌的力矩臂,由此使「舌基瓣」發揮作用。「Amphicotylus milesi」被認為也與現生鱷魚一樣具有「舌基瓣」功能。

Amphicotylus milesi的舌基瓣(供圖:吉田純輝、福島縣立博物館)

上述結果表明,現生鱷魚基於「舌基瓣」的水生適應系統早在侏羅紀晚期之前就已經在棱角鱗鱷類與鱷魚的共同祖先身上實現。

日本也存在同一時期的地層,隨著新化石的發現,有望進一步瞭解演化的奧秘。

群馬縣立自然曆史博物館(群馬縣富岡市)現已開始展示「Amphicotylus milesi」的頭骨,預定從1月22日開始展示全身骨架。2022年度以後還預定在福島縣立博物館(福島縣會津若松市)進行展示。

吉田學藝員表示:「此次明確了部分水生適應機制,但關於鱷魚的演化仍有很多謎團有待解開,有待未來研究解明」

原文:《科學新聞》

翻譯編輯:JST客觀日本編輯部