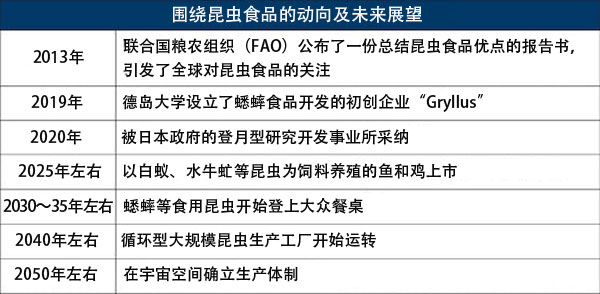

為普及有望成為新蛋白質來源的食用蟋蟀,相關研究正在推進之中。德島大學通過基因體編輯將蟋蟀變白,使其更容易作為粉末狀食材使用。東京農工大學也在致力於確立利用植物殘渣的循環型蟋蟀培養法。這些研究的目的都是為了通過改變外觀或減少環境負荷,使昆蟲食品更易被廣泛接受。甚至還有2050年在宇宙空間進行生產的設想。

為了讓可作為豐富蛋白質來源的蟋蟀滲透到大眾餐桌上,相關研究正在推進之中

為解決依賴於畜牧業的蛋白質供給無法支撐全球人口的「蛋白質危機」問題,昆蟲食品受到矚目。其中蟋蟀有望成為與肉類同等的蛋白質來源。聯合國糧農組織(FAO)在2013年發布的報告書中稱,培育蟋蟀帶來的環境負荷比牛、豬等家畜小。所需的水、飼料、土地也少很多,溫室氣體排放也僅為0.07~0.7%左右。由此蟋蟀作為食品的可能性立即引發了關注。

另一方面, 經營開發蟋蟀食品的Gryllus(德島縣鳴門市)的德島大學渡邊崇人講師指出「昆蟲食品目前還只是一部分人的時尚」。在日本趨勢調查公司2022年實施的調查中,69.9%的回答者沒有喫過昆蟲食品,其中90.9%的回答今後也不想喫昆蟲。

渡邊講師認為對喫昆蟲產生抗拒感的主要原因之一是顏色,需要推進品種的改良。他指出,黑焦的茶褐色「即使做成粉狀也會讓人聯想到昆蟲,而且與其他食材混合時,茶褐色表現得也很突出」。如果做成白色,「就可以代替蛋白質,與小麥粉混合用於各種各樣的食品」。

為培養因突變而外皮白化的「Albino」蟋蟀,德島大學正在開發通過基因體編輯阻礙酶的作用,使蟋蟀外骨骼也白化的方法,並致力於在2023年確立白色蟋蟀的繁殖系統。該大學的附屬醫院也在近期開始相關實驗,調查蟋蟀對健康促進的作用。目前正在進行的調查包括蛋白質,以及將蟋蟀整個喫下去能得到的維生素和礦物質、外骨骼中的動物性食物纖維的效果等。

東京農工大學的鈴木丈詞副教授對開發循環型培養體系進行了挑戰。他將農作物的殘渣作為蟋蟀的飼料,把蟋蟀的糞便作為肥料培育農作物。這種做法能進一步提高低環境負荷的附加價值,降低成本。

據鈴木副教授介紹,在食用蟋蟀的主要產地東南亞,用魚粉作飼料。而有資源減少危機的沙丁魚是魚粉的原料之一。這導致蟋蟀粉每公斤高達幾千日元。

循環型的目標是把價格降到其十分之一左右。研究者試驗了20種以上的農作物殘渣,並確認了其中一種與以往飼料有著同等的培育速度。今後,還需繼續確認飼料的變更對蟋蟀的風味及農作物培育帶來的影響。

以上兩所大學的研究是日本政府推進的「登月型研究開發事業」項目的一環。最終目標是在宇宙空間生產蟋蟀。項目經理茶水女子大學教授由良敬表示「與家畜相比,蟋蟀的運輸成本低,水和空氣的消耗也少,是最適合宇宙環境的食品」。

與日本水土的親和度較高

茶水女子大學由良教授指出「研究昆蟲食品日本具有許多優勢」。

在日本,長野縣和岐阜縣等捕不到魚的內陸地區有喫蝗蟲和蜜蜂幼蟲的習俗。由良教授指出「在主要發達國家,只有日本有昆蟲飲食文化」。將蟋蟀的叫聲作為由夏轉秋的季節變化象徵,日本自古以來就在和歌中吟誦並帶有親近感,這也是日本獨特的文化。

另外,有豐富的研究人才也是優勢。由良教授指出,致力於開發白色蟋蟀等的德島大學是「全球蟋蟀研究的核心」。2012年成立國際蟋蟀學會、素有「蟋蟀博士」之稱的野地澄晴,在德島大學擔任校長至2021財年。野地博士的弟子以德島大學為首,在日本全國開展著蟋蟀的研究。

日本原本可用於大規模家畜生產的土地就很少。在此背景下,如果能確立蟋蟀等食用昆蟲的生產體制,將為國家的食品安全保障做出貢獻。

生存需要高生產效率。由良教授表示「將來有可能在5~6個東京巨蛋面積的土地上生產出滿足日本全國需求量的蛋白質」。

日文:寺岡篤志、《日經產業新聞》、2022/12/9

中文:JST客觀日本編輯部