羽織蟲(管蟲,tubeworm)主要生活在深海泉水和熱液噴口周邊,與蚯蚓和多毛類一樣屬於環節動物,但它並不從外界攝取食物,取而代之的是與體內被稱為「營養體」的組織中的化學合成細菌共生,利用這些細菌產生的有機物質存活。另一方面,化學合成細菌會消耗對動物有害的硫化氫,因此羽織蟲需要攝入硫化氫來提供給細菌。羽織蟲類一般生活在幾百米到幾千米深的深水中,很難觀察和採集,但在鹿兒島灣發現的薩摩羽織蟲(Lamellibrachia satsuma)卻棲息在水深約100米的相對淺海中。

東京大學大氣與海洋研究所的新裏宙也副教授和該校理學研究生院的内田大賀研究生與鹿兒島水族館的佐佐木章館長和新江之島水族館的八卷鮎太等人組成的研究團隊,解碼了這種生活在淺海域的薩摩羽織蟲的全基因體,並分析了各個組織的基因表現。結果發現,在薩摩羽織蟲身上Toll樣接受者和溶菌酶等與生物防禦有關的基因呈現出特有的表達模式。

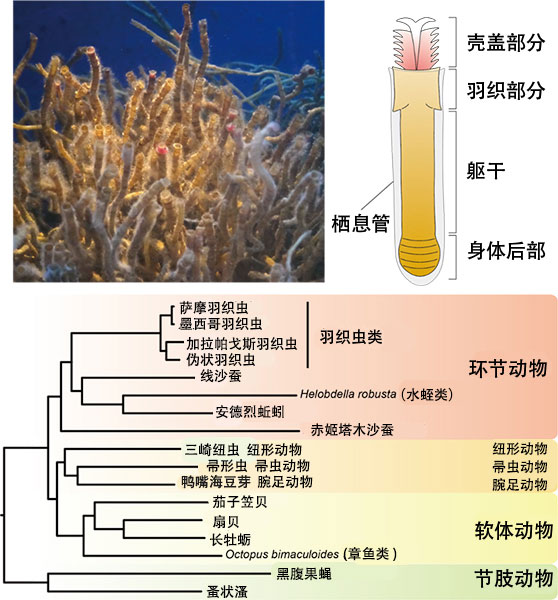

圖1 薩摩羽織蟲身體的構造與系統(供圖:東京大學)

(左上)鹿兒島水族館飼養的薩摩羽織蟲。(右上)羽織蟲的基本身體結構。羽織蟲身體的大部分被殼質棲息管覆蓋。化學合成細菌共生在體內一種叫做「營養體」的特殊組織中。(下)基於本研究中解碼的薩摩羽織蟲基因體遺傳序列製作的系統發生樹

研究人員將薩摩羽織蟲的基因體與其他多種動物的基因體進行比較,發現了羽織蟲的多種特徵。例如,可攻擊細菌的蛋白質溶菌酶的基因數量比其他環節動物有所增加。此外,通過比較構成羽織蟲身體四個區域中的殼蓋、羽織部分和軀幹的基因表現水平發現,大部分溶菌酶基因主要在表達在羽織部分。另一方面,大多數可檢測細菌和病毒並觸發先天性免疫反應的Toll樣接受者基因主要在殼蓋中表達。

薩摩羽織蟲中棲息共生細菌的部分是存在於軀幹部分的營養體。這種基因表現的分佈表明,軀幹中的共生細菌在空間上與這些生物防禦的關鍵因數是隔離的。換句話說,Toll樣接受者和溶菌酶集中在殼蓋和鄰近的羽織部中,儘管它們能有效迅速地處理病原體,但同時對體內共生細菌的攻擊則受到抑制。

那麼,在軀幹部分發現了哪些基因呢?研究人員分析發現,在羽織蟲的基因體中,與微生物表面碳水化合物鏈結合的蛋白質——C型凝集素的基因數量有所增加,其中一部分在體內高度表達。這種蛋白質可能參與了對軀幹部位生物防禦能力較弱的外來微生物的反應,又或者參與了與共生細菌的相輔作用。

此外,被認為與棲息管分解有關的甲殼氨酸酶,以及與體內氧氣和硫化氫運輸有關的球蛋白基因,也在羽織蟲類的基因體中出現了增加。同時,儘管與參與控制缺氧反應的FIH1基因相似,但研究發現了在廣泛的動物物種中只有羽織蟲類具有的FIH1類基因。 研究認為,這兩種基因都有助於羽織蟲獨特生活方式的演化。

該基因體的解碼有望推動對動物與化學合成細菌之間的伴侶關係,以及對熱液噴口區域和泉水區域適應力的研究。

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

雜誌:DNA Research

論文:Genomic and transcriptomic analyses illuminate the molecular basis of the unique lifestyle of a tubeworm, Lamellibrachia satsuma

DOI:10.1093/dnares/dsad014