藤田醫科大學的宮川剛教授、萩原英雄講師等人組成的研究團隊,在一項由全球7個國家105個實驗室的研究人員參與的國際合作研究項目中,對包括智力障礙、自閉症、精神分裂症、雙相型障礙、抑鬱症、阿茲海默症等疾病模型在内的109種動物模型進行了腦代謝分析,證實了大腦的pH值和乳酸含量在許多疾病動物模型中存在共同變化,且這些變化與認知功能障礙的關聯尤為密切。該發現有望加深人類對不同疾病中認知功能障礙的共同腦機制的理解。相關研究成果已發表在期刊《eLife》的網路版上。

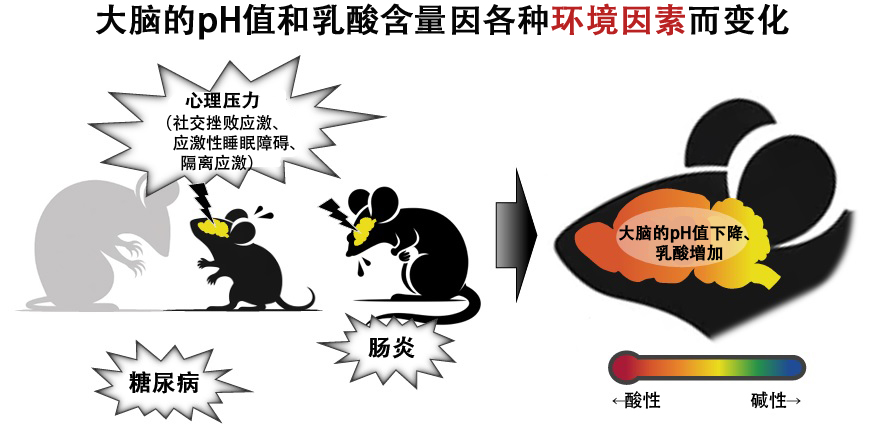

圖:大腦pH值和乳酸因環境因素而變化(供圖:藤田醫科大學)

此前已有研究顯示,精神分裂症和雙相型障礙等精神神經疾病的患者在葡萄糖分解產生能量的過程中存在異常。通常認為,葡萄糖代謝產生的酸性代謝物——乳酸的增加,會降低大腦的pH值。然而,關於這種變化是由疾病本身引起的與病情相關的現象,還是由服用抗精神疾病藥物物等次要因素(混合因子)引起的現象則一直存在爭議。

宮川教授等人此前曾發現,精神分裂症和發育障礙、雙相型障礙和自閉症的5種小鼠模型均表現出大腦的pH值降低和乳酸濃度增加,因此提出這些變化是與疾病病情相關的觀點。然而,這種腦内變化是否是一種普遍現象,抑或是否與行為異常有關,一直不清楚。

此次,研究團隊進行了一項由全球7個國家共131名研究人員參與的合作研究,採集了109種經過轉基因或受到壓力負荷等影響的共計2294隻小鼠、大鼠和雞等動物模型的全腦樣本,對腦内pH值和乳酸含量進行了測量。通過這項全面性的分析研究人員發現,除了精神分裂症和發育障礙、雙相型障礙、自閉症的動物模型外,在抑鬱症、癲癇、阿茲海默症等多種疾病的動物模型中,其大腦的pH值和乳酸含量變化都存在共同特徵。

具體而言,在109隻動物模型中,約30%的動物大腦的pH值和乳酸含量發生了具有統計學意義的變化。其中大部分模型表現出pH值降低和乳酸含量增加。這意味著大腦的能量代謝異常在多數疾病動物模型中均有出現。同時,在對健康動物施加心理壓力而製備的抑鬱症模型(小鼠和雞)以及誘發了與抑鬱病並發風險高的糖尿病和腸炎的小鼠模型中,研究人員也觀察到大腦的pH值降低和乳酸含量增加現象。這表明,各種後天環境因素也可能是導致這些變化的原因。此外,在研究團隊此前分析過的模型之外的其他精神分裂症和發展障礙的小鼠模型中,也發現了大腦的pH值下降和乳酸含量增加現象。

在109隻動物模型中,研究人員將最初獲得數據的65隻作為探索組,對乳酸數據和行為試驗數據進行了綜合分析。研究結果表明大腦乳酸含量的變化與行為水平上的功能發揮存在關聯,特別是工作記憶的降低與乳酸含量的增加相關。在以其餘44隻動物模型為確認組的獨立研究中,研究人員再次確認了大腦乳酸含量增加與工作記憶降低之間的關聯。

研究人員在自閉症小鼠模型中,發現了多個表現出pH值降低和乳酸含量增加的模型,以及與之相反的pH值增加和乳酸含量降低的模型。據瞭解,這可能對應著不同個體症狀差異較大的自閉症患者亞組(個別差異)。

本次研究獲得的成果,有可能成為理解伴有認知功能障礙的多種疾病的共同腦内特性的新線索,並可能產生超出現有的疾病分類框架的影響。

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

雜誌:eLife (12:RP89376)

論文:Large-scale animal model study uncovers altered brain pH and lactate levels as a transdiagnostic endophenotype of neuropsychiatric disorders involving cognitive impairment

DOI:doi.org/10.7554/eLife.89376.3