日喻體檢中進行的心電圖檢查(十二導聯心電圖檢查)在歐美國家已經不是被推薦的常規項目,其檢查意義也受到質疑。京都大學研究生院醫學部研究科的井上浩輔副教授、石見拓教授、博士生森雄一郎,美國哈佛大學醫學部的八木隆一郎研究員、後藤信一講師組成的研究團隊,分析了日本全國健康保險協會(健保協會)收集的生活習慣病預防體檢和醫療收賬單數據(約300萬人),揭示了在健康體檢中如果顯示心電圖異常,罹患心血管疾病(CVD)的風險便會增加的關係。該研究已發表在期刊《JAMA Internal Medicine》上。

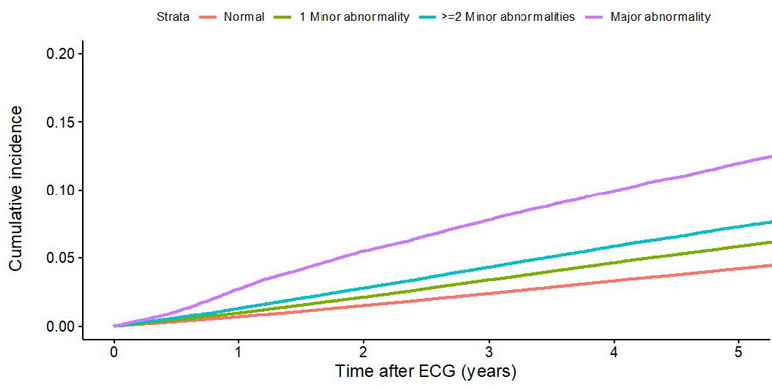

圖 心電圖存在異常(輕度異常1項、輕度異常2項、重度異常)的情況下,患者的心血管疾病發病風險比心電圖正常者高。(供圖:京都大學)

井上副教授表示:「這項研究的意義在於填補了之前認為理所當然的事情和實際證據之間的空白。全球範圍内原本就缺乏健康人群的心電圖和隨訪數據。健保協會在3年前開始了一項外部委託研究,該研究使得我們能夠進行這種數據分析,這是非常具有突破性的進展。」

研究團隊對369萬人在5年間(2016年~2022年)的數據進行了分析,結果發現,與心電圖正常的人相比,有1項輕度心電圖異常的人罹患心血管疾病的風險為前者的1.19倍,有2項及以上輕度異常的人的比例為1.37倍,而存在重度異常時,患者的發病風險大約是正常人的兩倍。此外,研究還發現,2016年時有輕度心電圖異常的人與心電圖正常的人相比,之後出現重度心電圖異常的機率為後者的2.5倍,如果發現心電圖存在2項輕度異常,這一比例將達到約3.6倍。

以往的研究雖然指出了心電圖的檢查結果與心血管疾病的發病存在關聯,但針對普通人群的心電圖篩檢的全面評估尚未進行。而此次研究的結果表明,日本普遍進行的體檢中的心電圖檢查可能有助於評估心血管疾病風險。在全球心血管疾病負擔日益增加的背景下,利用簡易且低成本的心電圖進行群體性篩檢的醫療價值可能會被重新評估。

八木研究員表示:「正是因為有了沒有偏差的普通人群的縱向數據,我們才能夠闡明心電圖檢查的意義。在接下來的研究中,我們計劃利用人工智慧分析體檢數據,以便闡明個人的發病風險。」

博士生森表示:「我們相信,心電圖發現異常後採取的措施會收到預防效果。但目前的情況是,對於心電圖發現異常的人應該採取哪些措施並沒有制度上的規定。我認為,未來還應該針對不同異常程度應該採取哪些醫療措施的問題展開討論。」

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:JAMA Internal Medicine

論文:Routine Electrocardiogram Screening and Cardiovascular Disease Events in Adults

DOI:doi.org/10.1001/jamainternmed.2024.2270