日本早稻田大學理工學術院的岩崎清隆教授、東京女子醫科大學(整形外科)的岡崎賢教授和伊藤匡史講師等人組成的研究團隊,與CoreTissue BioEngineering(公司)合作,於11月6日在早稻田大學研究創新中心(東京都新宿區早稻田鶴卷町)宣佈,針對使用脫細胞化技術開發的膝前交叉韌帶重建用組織再生型韌帶,將開展企業主導型臨床試驗。這種韌帶是採用專有技術對牛肌腱進行脫細胞和冷凍乾燥、滅菌處理後製成的。相比於傳統的自體組織移植重建手術,該方法創傷小,有望縮短住院時間。目標是在2026年底前申請醫療器械認證。

岡崎教授(左)和岩崎教授(供圖:科學新聞社)

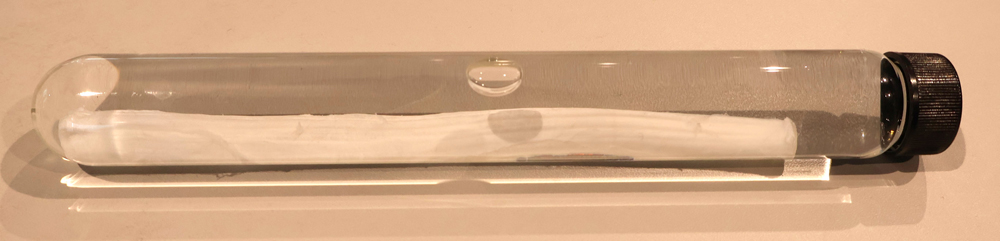

利用脫細胞化技術開發的組織再生韌帶(供圖:科學新聞社)

膝前交叉韌帶是連接膝關節中股骨和脛骨的韌帶,起著穩定膝關節旋轉等動作的作用,運動員等人群中受傷害機率較高。在25歲以下受傷後重返運動場的運動員中,膝前交叉韌帶斷裂複發率高達23%。日本每年約有1萬9千例膝關節前交叉韌帶手術,全世界每年超過80萬例。如果不及時治療,傷害會發展為半月板或軟骨傷害,最終可能需要進行人工膝關節置換。

目前全球通行的標準治療方法是採集患者自身的膕繩肌腱或骨性髕腱,並將其固定在受損部位進行膝關節前交叉韌帶重建手術。

另一方面,這種治療方法創傷性大,而且可能會在採集後出現肌力下降或膝關節屈伸功能減弱的風險。此外,為防止再次撕裂,通常需要移植直徑在8毫米以上的肌腱,但因存在個別差異,尤其是亞洲人種往往達不到這一標準。如果多條韌帶受損,可能會無法進行重建。

針對這些問題,研究團隊開發了利用牛肌腱的重建組織。哺乳動物的膠原蛋白等結構具有共通性,而牛肌腱更粗,同時具備韌帶和腱組織所需的複雜層次結構。

為防止移植引發的免疫和發炎反應,研究人員開發了一種新的脫細胞化技術。通過在脈動流動和壓力環境下照射微波,成功將DNA殘留量降低到了檢測極限值以下。

為了在保持強度的同時進行滅菌處理,研究團隊採用環氧乙烷氣體(EOG)滅菌和冷凍乾燥技術,並以能夠在無代謝休眠狀態下存活的生物為模型,加入了糖溶液滲透處理。

最終,團隊成功開發出一種可以在乾燥狀態下長期保存,並用常溫水即可還原為含水組織的重建組織。

使用開發的重建組織,以56隻綿羊為對象進行的膝關節前交叉韌帶試驗表明,移植1年後,組織材料與移植時固定用的骨孔邊界部牢固融合,同時膝關節的前後穩定性得到了保障。

移植的重建組織的膠原蛋白密度在術後隨著時間推移逐漸增加,這也證實了體內自體組織的形成。研究還證實,與自體跟腱移植相比,這種方法的膠原蛋白密度更高,組織再生速度更快,而且能更早地被自體韌帶組織取代。在既往的重建術中,也會出現這種韌帶組織替代的情況,在這種情況下,體內原有的細胞會被去除並被韌帶組織替代。而新開發的新材料無需組織清除,因此預期能夠更快實現功能恢復。

此外,研究人員還在與人類具有相似免疫反應的食蟹獼猴身上進行了試驗,結果證實其組織學和病理學功能與自體肌腱相當,同時安全性較高。

臨床試驗將首先在東京女子醫科大學針對5例患者進行,並特別側重於安全性確認。隨後,還將在以該校為主導,在日本全國6所大學和機構開展隨機對照試驗。

既往的膝關節前交叉韌帶重建術在採集自體組織時,患者會產生疼痛,而新的治療方法由於細胞置換速度更快,因此有望大幅減輕患者的負擔,縮短住院時間。

在AMED的支持下,研究團隊目前還在努力將研究成果應用於肩部腱板撕裂治療的研究。

◇岩崎教授的發言

如果該成果得以實現,將成為一種前所未有的組織再生型的醫療器械,並且可以在不犧牲患者自身組織的情況下實現組織再生,為患者帶來新的價值。

希望通過該技術,不僅能幫助運動員,還能為所有韌帶受傷的患者減少後顧之憂,並以此為契機享受更為充實的人生。未來我們將繼續推進該技術的開發。

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Scientific Reports

論文:Time-series biological responses toward decellularized bovine tendon graft and autograft for 52 consecutive weeks after rat anterior cruciate ligament reconstruction

DOI:10.1038/s41598-022-10713-y