從概念上來看,幹細胞存在於適合保持再生能力的環境(幹細胞龕)中。然而,人們此前並不知道不同的幹細胞龕是否會導致存在於其中的幹細胞的再生能力形成差異,以及它們是否會調節躲避免疫細胞攻擊的能力(免疫耐受)。

名古屋大學研究生院醫學系研究科講師古橋和擴、教授丸山彰一、美國哥倫比亞大學博士後研究員垣内美和子、美國哈佛大學博士後研究員上田亮介、副教授藤崎讓士等發現,造血幹細胞中再生能力最強的幹細胞主要位於髮夾結構樣血管中常見的骨末端,且一氧化氮(NO)高度表達,血流產生的剪切線應力可調節幹細胞龕中免疫調節分子的表達,並維持幹細胞本身的再生能力和休眠狀態。相關研究成果發表於《Nature》上。

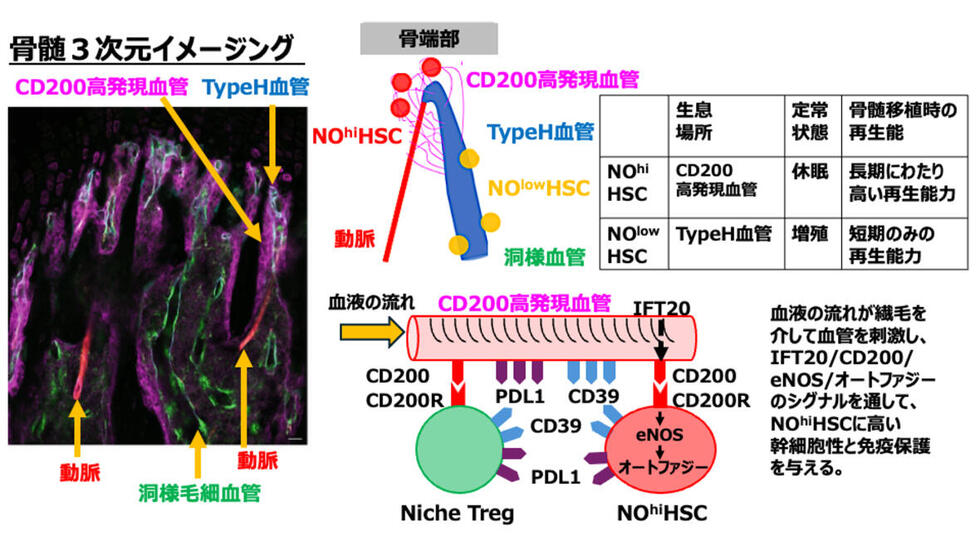

圖1:研究發現,位於造血幹細胞層次結構頂端的幹細胞高水平表達一氧化氮(NO)。這些NO高表達的造血幹細胞(NOhiHSC)被骨末端高表達免疫調節分子CD200的血管所包圍。血流剪切線應力通過初級纖毛刺激誘導血管內皮中的CD200。在鄰近CD200高表達血管的NOhiHSC中,CD200接受者介導的NO產生增強了自噬作用,從而維持了高幹細胞性和休眠狀態。(供圖:名古屋大學,詳情參見 Nature 論文)

研究表明,這些高表達NO的造血幹細胞在穩定狀態下處於休眠狀態,但在骨髓移植過程中顯示出很高的再生潛力。該研究利用骨髓三維成像技術在全球首次證明,CD200在剪切線應力作用下高度受壓的微血管叢中的血管內皮細胞上高度表達。

此外,對該部位的分子分析表明,剪切應力換能器初級纖毛蛋白IFT20的刺激,會誘導包括CD200在内的免疫調節分子在血管中高表達,形成可躲避免疫細胞攻擊的部位(免疫特權區)。此外,研究團隊還發現,在鄰近CD200高表達血管的NO高表達造血幹細胞中,CD200接受者介導的NO產生可增強自噬,從而在移植時保持較高的再生能力和穩定狀態休眠狀態。在骨髓三維成像中,通過免疫分子CD200對幹細胞龕進行視覺化,幹細胞龕的概念也被成功地具體化了。

本研究在分子水平上表明,被認為是幹細胞龕中獨立功能的免疫特權和幹細胞層次結構的維持,是通過免疫調節分子CD200聯繫在一起。

上述發現通過調節血管和血管周圍細胞,為從組織幹細胞調節發展到組織再生奠定了基礎。此外,癌症組織中也存在類似的癌症幹細胞,並被血管包圍,因此也有望應用上述發現開發從上游細胞治癒癌症的新療法。高剪切線應力下血管中免疫調節分子的增強參與了局部發炎控制和組織穩定狀態的維持,這一發現有望用於開發免疫抑制、發炎控制和組織再生的新療法。

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Nature

論文:Bone marrow niches orchestrate stem cell hierarchy and immune tolerance

URL:nature.com/articles/s41586-024-08352-6