名古屋大學生物機能開發利用研究中心的笠原龍四郎特任副教授、野田口理孝特任教授,與名古屋大學變革性生命分子研究所的研究團隊,發現了在植物種子形成過程中不可或缺的,相當於「臍帶」功能的新組織——笠原閘道器(Kasahara Gateway)。這是植物學領域時隔160年再次發現新組織。相關研究成果已發表在期刊《Current Biology》上。

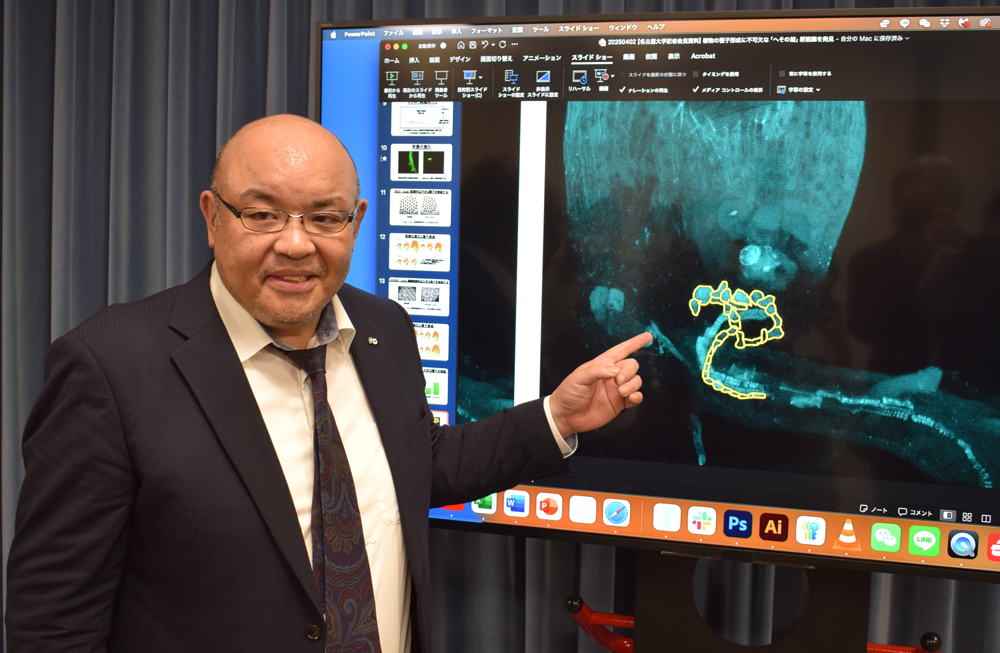

名古屋大學笠原龍四郎特任副教授(供圖:科學新聞社)

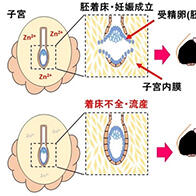

在被子植物中,雌蕊內部存在胚珠,雄蕊花粉中的精細胞通過與胚珠內的卵細胞、中央細胞進行雙重受精而形成種子。研究團隊使用苯胺藍對受精成功與失敗的胚珠進行染色後發現,當受精失敗時,胼胝質(一種多醣類物質)未被分解而殘留,且這些胼胝質會積聚在花粉管延伸至卵細胞路徑的相反側。笠原特任副教授表示:「我們帶著‘植物受精失敗後為何無法形成種子’這一疑問展開實驗,並發現了這一現象。」

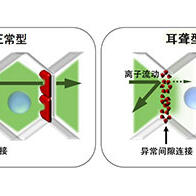

受精成功時,分解胼胝質的蛋白質AtBGppap與BG1兩種基因的表達量顯著上升。胼胝質被溶解後,營養得以輸送至胚珠側促使種子膨大;而受精失敗時,胚珠未感知到受精信號,導致胼胝質無法被溶解,營養流動受阻,引發種子壞死。通過調查此時的營養流動,研究人員發現受精失敗時存在某種結構阻斷了營養流入。利用篩管獨特性標記物染色技術,研究團隊發現了這個調控營養交換的「門」狀結構——笠原閘道器的存在。「儘管組織學研究已停滯約150年,但我們懷揣著‘必須深入探究這一領域’的信念,提出了這個新組織的概念。」(笠原)

在探究營養流動的過程中,研究團隊還發現:AtBGppap突變體擬南芥的種子體積縮小了8%,誘導該基因過表達時,笠原閘道器呈現持續開放狀態,導致種子體積增大16%,水稻種子體積也會增大9%。據悉,通過利用該機制,有望增大各系群子的體積。

動植物共通的生物系統

笠原特任副教授指出:「在動物中,受精後通過臍帶輸送營養,未受精則不會形成臍帶——這是因為提前建立通道會導致營養浪費。植物同樣會在受精後清除胼胝質,形成‘臍帶’通道。此次發現的新組織,揭示了動植物在生物系統層面的共通性。該發現可以說是為植物種子形成科學的基礎研究開闢了新路徑。」

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Current Biology

論文:Fertilization-dependent phloem end gate regulates seed size

DOI:10.1016/j.cub.2025.03.033