潰瘍性結腸炎(UC)在日本被指定為疑難病症,全球患者數量不斷增加。此前的分析表明,「基因突變」「腸道菌群的變化」「免疫應答異常」與該病的病理相關,但其發病與重症化的詳細機制尚未完全解明。曾有報告顯示,去泛素化酶「OTUD3(OTU Deubiquitinase 3)」的基因中存在潰瘍性結腸炎風險SNP,但其作用機制不明。大阪大學高等共創研究院的香山尚子副教授與該校研究生院醫學系研究科的竹田潔教授等人的研究團隊發現,OTUD3是防止因腸道菌群紊亂導致的UC發病及惡化所必需的分子。相關研究成果已發表在期刊《Science Immunology》上。

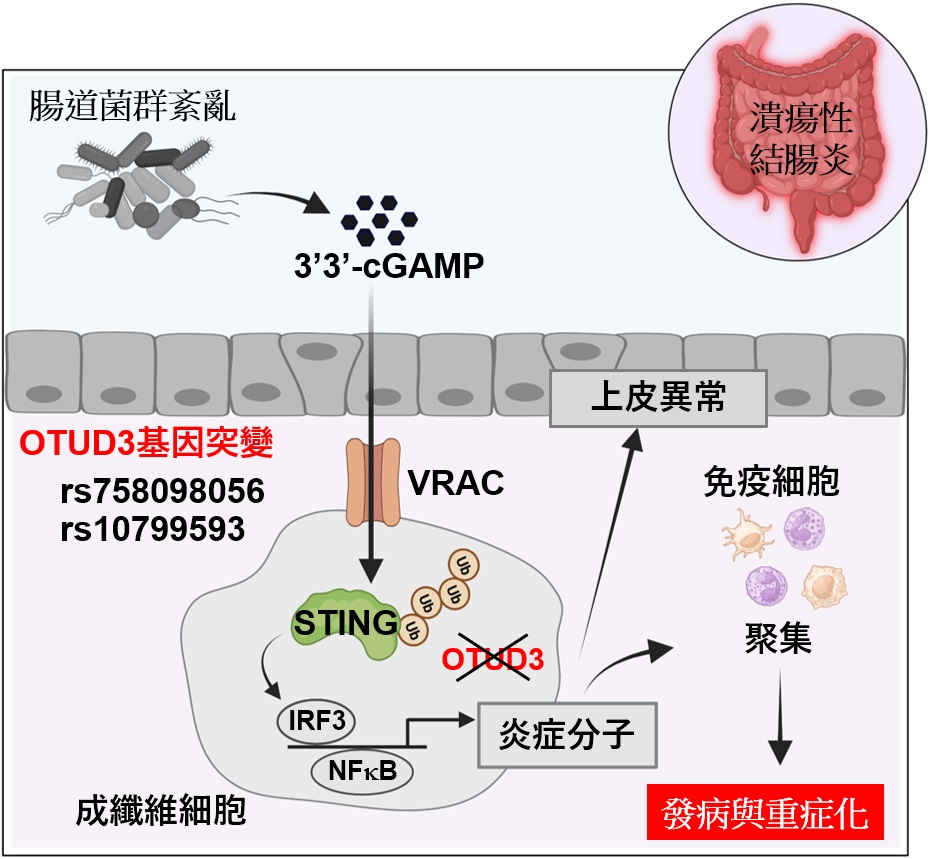

圖1 OTUD3 調控腸道細菌誘導發炎反應的機制(供圖:大阪大學)

研究團隊使用從小鼠和人類正常大腸組織中採集的細胞調查了OTUD3蛋白的表達,結果發現,OTUD3在免疫細胞和上皮細胞中不表達,而在纖維母細胞中高表達。

接下來,研究團隊製備了僅在纖維母細胞中缺失OTUD3基因的小鼠,對其口服給予葡聚糖硫酸鈉(DSS)以誘發類似潰瘍性結腸炎的腸炎,結果發現結腸發炎狀加重。同時還發現,在缺失OTUD3基因的大腸纖維母細胞中,由腸道細菌產生的分子3'3'-cGAMP介導的Sting信號激活亢進。

為此,研究團隊製備了同時缺失OTUD3基因和Sting基因的小鼠,對其口服給予DSS後發現,結腸炎並未出現重症化。此外,研究團隊製備了OTUD3基因中具有潰瘍性結腸炎發病風險SNP的小鼠,對其口服給予DSS後發現,結腸發炎狀出現了重症化。然而,當給該小鼠施用針對將3'3'-cGAMP攝入細胞的轉運體VRAC的抑制劑後,結腸炎並未出現重症化。

研究發現,在OTUD3基因中具有風險SNP的人類大腸纖維母細胞中,OTUD3蛋白的表達降低,由3'3'-cGAMP介導的Sting信號激活亢進。

腸道菌群分析結果顯示,與健康人相比,潰瘍性結腸炎患者體內產生3'3'-cGAMP的腸道菌數量增加,與此相伴的,腸道內的3'3'-cGAMP濃度也有所上升。

研究團隊將健康人的腸道菌群或潰瘍性結腸炎患者的腸道菌群移植給SNP風險小鼠和野生型小鼠。結果顯示,僅在攜帶潰瘍性結腸炎型腸道菌群的風險小鼠中,出現了潰瘍性結腸炎樣症狀。然而,即使給Sting基因剔除的風險小鼠移植潰瘍性結腸炎型腸道菌群,也並未出現症狀。

根據這些結果,研究揭示了在OTUD3基因中存在突變的潰瘍性結腸炎患者中,當因腸道細菌紊亂導致3'3'-cGAMP增加時,纖維母細胞中的Sting發炎信號就會亢進,導致疾病的發病與重症化。

此次,研究闡明瞭特定基因突變與腸道環境異常通過纖維母細胞相互關聯,從而成為潰瘍性結腸炎發病與重症化的原因。基於這一知識,有望開發出以3'3'-cGAMP產生菌、cGAMP轉運體VRAC、STING信號通路為靶點的潰瘍性結腸炎個體化療法。

香山副教授表示:「在本次研究中,我們成功闡明瞭與‘OTUD3基因突變’和‘腸道菌群紊亂’相關的UC發病/重症化機制。希望本研究的成果能為UC診斷方法及治療的方法的開發提供幫助。在此向所有合作研究者以及提供樣本的患者們表示衷心感謝。」

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Science Immunology

論文:OTUD3 prevents ulcerative colitis by inhibiting microbiota-mediated STING activation

DOI:10.1126/sciimmunol.adm6843