廣島大學WPI可持續發展手性扭結超材料研究中心(WPI―SKCM²)的岡芳美特任助教與井上克也教授的研究團隊,與德國阿爾伯特-路德維希-弗賴堡大學、埼玉大學、分子科學研究所組成的聯合研究團隊發現,對DNA與生物體內存在的黃素色素之間照射藍光時發生的反應,會受到比市售磁療儀更弱的弱磁場影響。此次研究揭示了此前被忽視的生物體內可能存在的DNA光磁感應機制,該研究有望加深對生物所具有的感應能力的理解,以及生活環境中的光和磁場對健康與老化等帶來的影響的理解。相關研究成果已發表在《Communications Chemistry》上。

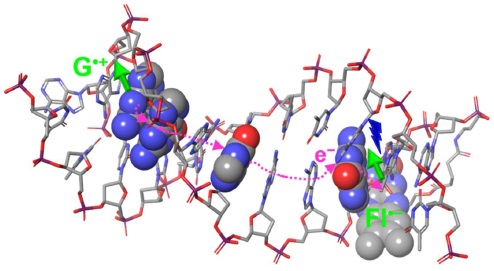

圖1.對黃素連接DNA照射藍光時,通過電子轉移反應形成由黃素(Fl)自由基與鳥嘌呤(G)自由基構成的自由基對示意圖。(圖片出自廣島大學新聞稿)

在自然界中,有關光接受者蛋白隱花色素作為候鳥等生物的磁羅盤發揮作用、感應地磁方向的假說廣受認可。其機制被推測為:當隱花色素中吸收藍光的色素——黃素腺嘌呤二核苷酸(FAD)被光激發時,會與附近存在的氨基酸色胺酸(Trp)發生電子轉移反應,由此產生的反應中間體——自由基對,可通過磁場引起的反應效率差異被檢測到。

另一方面,此前還有報導指出,本應僅通過吸收紫外線才會發生的DNA氧化損傷,在黃素色素的介導下,也能在可見光區域(藍光)發生。作為其推定的初期中間體,被認為是DNA鹼基中最易被氧化的鳥嘌呤(G)的G自由基陽離子。此前,對於DNA的G鹼基與黃素色素結合所發生的反應,弱磁場對其產生的影響幾乎未受到關注。

研究表明,蛋白質隱花色素感應微弱磁場(地磁場)的機制,可能由藍光激發電子轉移反應同步形成的FAD自由基與Trp自由基構成的自旋關聯自由基對所介導的。

研究團隊使用連接了黃素的單鏈DNA及雙鏈DNA寡聚物,通過時間分辨電子自旋共振光譜法,直接觀測到藍光激發的電子轉移反應會形成由黃素(Fl)自由基與鳥嘌呤(G)自由基組成的長壽命自旋相關自由基對。通過暫態吸收光譜法及其磁場效應(無磁場環境與有磁場環境下生成物產量變化的比例)的反應機制評估顯示,與隱花色素中通過單重態前驅體生成自由基對的報告不同,黃素連接DNA寡聚物中存在通過三重態前驅體生成自由基對的情況。此次發現的黃素連接DNA寡聚物的自由基對具有微秒級壽命(滿足作為中間體進行磁感應所需的時間),且在室溫下也具有顯著的磁場效應(與無磁場環境相比,28mT磁場環境下生成物產量增加65%),這一發現有望加深對生物磁感應機制的理解。

此次的成果有望加深對生物所具有的感應能力的理解,以及生活環境中的光和磁場對健康與老化等帶來的影響的理解。特別是此次研究人員關注的DNA的G自由基陽離子是DNA氧化損傷的初期中間體,據稱與人類健康和疾病存在密切關聯,因此有望應用於健康護理與抗老化等領域。此外,與修復DNA損傷的蛋白——光裂合酶的協同反應等也備受關注。

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Communications Chemistry 2025, 8, Article number: 203

論文:Direct observation of long-lived radical pair between flavin and guanine in single- and double-stranded DNA-oligomers

DOI:10.1038/s42004-025-01596-x