在材料科學領域,迄今一直採用傳統的有機化學或酶催化等試管內合成法來製備功能性分子。然而,部分有用分子難以通過該方法合成。對此,日本國立研究開發法人理化學研究所的伊丹健一郎主任研究員、名古屋大學多變生物分子研究所的宇佐見享嗣特任助教等人的研究團隊,首次成功利用昆蟲擁有的異物代謝機制,在昆蟲體內合成出了功能性奈米碳。

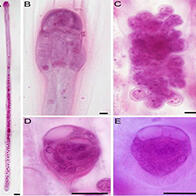

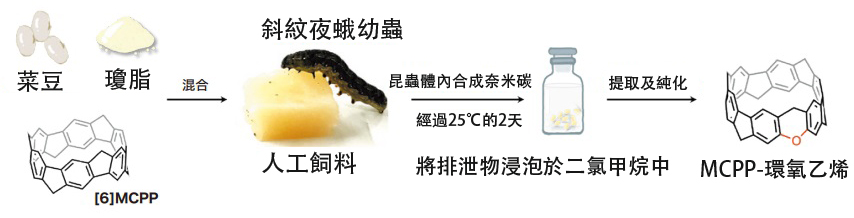

在菜豆與瓊脂製成的人工飼料中混入分子奈米碳[6]MCP,並將其餵食給斜紋夜蛾幼蟲,2天後,成功從幼蟲排洩物中提取出了在[6]MCPP中導入的氧原子的[6]MCPP-環氧乙烯。

研究團隊將一種名為「亞甲基橋連[6]環對亞苯基([6]MCPP)」的帶狀奈米碳混入人工飼料,投餵給農業蛾類害蟲——斜紋夜蛾幼蟲。2天後,從該幼蟲的排洩物中提取並純化出在[6]MCPP中引入氧原子的[6]MCPP-環氧乙烯。這種合成物具備[6]MCPP原本沒有的螢光特性。

研究團隊進一步通過對攝入[6]MCPP的幼蟲腸道進行RNA分析、利用大腸桿菌開展異物代謝試驗等方法探究了上述反應的機制。結果發現,一種名為細胞色素P450的代謝酶參與了向[6]MCPP引入氧原子的過程。此外,氧原子僅被導入在特定環尺寸的奈米碳分子中。

此次在昆蟲體內合成奈米碳的反應機制為沒有先例的創新。研究團隊將以此為基礎,向材料科學領域提出「利用生物系統創製功能性分子」的新方法論。(TEXT:中條將典)

原文:JSTnews 2025年9月號

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Science

論文:In-insect synthesis of oxygen-doped molecular nanocarbons

DOI:10.1126/science.adp9384