日本東北大學研究生院醫學系研究科的阿部高明教授與東北大學醫院腎臟與高血壓內科的渡邊駿醫師等人的研究團隊於8月30日宣佈,全球首次通過臨床試驗確認了慢性便秘治療藥「蘆比前列酮」可抑制慢性腎臟病(CKD)患者的腎功能惡化。該成果有望應用於腎臟病及其他各類疾病的新療法開發,相關研究結果已發表在期刊《Science Advances》的8月30日刊上。

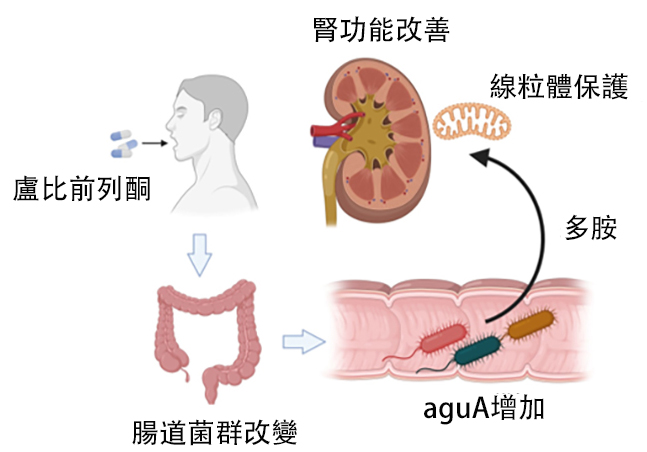

圖1.研究概念圖(供圖:東北大學醫院渡邊駿醫師)

CKD是一種由糖尿病、高血壓等多種因素引發的高患病率疾病,當病情進展至腎衰竭,會呈現尿毒症症狀並需要透析。在CKD患者中,約六成合併便秘,隨之而來的腸道菌群紊亂會進一步加速腎功能下降,二者構成惡性循環。

此前,研究團隊已報告稱,對CKD模型實驗動物施用慢性便秘治療藥,可減少尿毒症毒素並改善腎功能。慢性便秘治療藥(輕瀉劑)包含多種作用不同的藥物,其中蘆比前列酮是一種可促進腸液分泌的新型藥物,已被確認具有其他藥物所不具備的缺血性腸道損傷保護作用及腸道有益菌增加作用。

為此,在國立研究開發法人日本醫療研究開發機構(AMED)的支持下,研究團隊於2016—2019年間開展了一項由日本國內9家醫療機構參與的多中心聯合臨床試驗(LUBI-CKD TRIAL),以驗證蘆比前列酮對腎衰竭進展的抑制效果。

該試驗為雙盲、安慰劑對照的醫生主導型臨床試驗(Ⅱ期),以118名20歲以上的中度至重度腎衰竭患者(CKDⅢb-Ⅳ期)為研究對象,將其分為蘆比前列酮8μg給藥組、蘆比前列酮16μg給藥組及安慰劑給藥組(每組給藥周期均為24周),對藥物的有效性與安全性進行評估。無論受試者是否患有慢性便秘,均使用了未在日本國內上市的小劑量製劑(8μg),原因是常規輕瀉劑存在引發腎功能下降的可能性。

結果顯示,硫酸吲哚酚(尿毒素)的變化在三組間無統計學顯著差異。另一方面,蘆比前列酮給藥組的估算腎小球濾過率(eGFR)得以維持,提示該藥可能具有抑制CKD進展的效果。此外,該效果在中度腎衰竭患者中尤為顯著。

為明確這一作用機制,研究團隊獲取了試驗參與患者的生物樣本(血液、尿液、糞便),並開展了針對腸道菌群的全面宏基因組分析及代謝組學分析。

結果顯示,在蘆比前列酮起效組中,攜帶多胺合成酶基因(aguA)的有益菌有所增加。與此相應地,作為多胺一種的血液中亞精胺濃度也有所上升。

已知aguA是一種在「利用精胺酸合成亞精胺」途徑中發揮作用的酶,而亞精胺則起到改善受損細胞粒線體功能的作用。研究中進一步證實,在蘆比前列酮治療的起效組中的亞精胺增加;向腎衰竭小鼠施用亞精胺後,其腎功能得到改善,粒線體形態異常及功能障礙均得到恢復。

未來,研究團隊旨在開發可識別「獲得最大療效的患者群體」的生物標誌物,從而提高試驗效率。

渡邊醫師表示:「我們認為‘腸道菌群——多胺——粒線體’之間的關聯有望成為一種新的治療策略。希望能盡快將本研究取得的成果推進至藥物審批階段。」

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Science Advances

論文:Lubiprostone in Chronic Kidney Disease: Insights into Mitochondrial Function and Polyamines from a Randomized Phase 2 Clinical Trial

DOI:doi.org/10.1126/sciadv.adw3934