日本北陸先端科學技術大學院大學物質化學前緣研究領域的都英次郎教授等人的研究團隊,成功開發出了一種在液體金屬表面包覆了乳酸菌成分與近紅外光螢光色素(吲哚菁綠)的多功能奈米化合物,通過近紅外光雷射照射證實了這種複合體具有癌症治療效果。研究團隊在小鼠體內移植大腸癌後,每2天照射1次近紅外光雷射、每次照射5分鐘,總計照射2次,最終在5天後便成功使癌症完全消失。此外,該奈米化合物能在腫瘤內有效聚集,有望推動整合診斷與治療功能的革新性癌症光免疫治療技術的研發。相關成果已發表在期刊《Advanced Composites and Hybrid Materials》上。

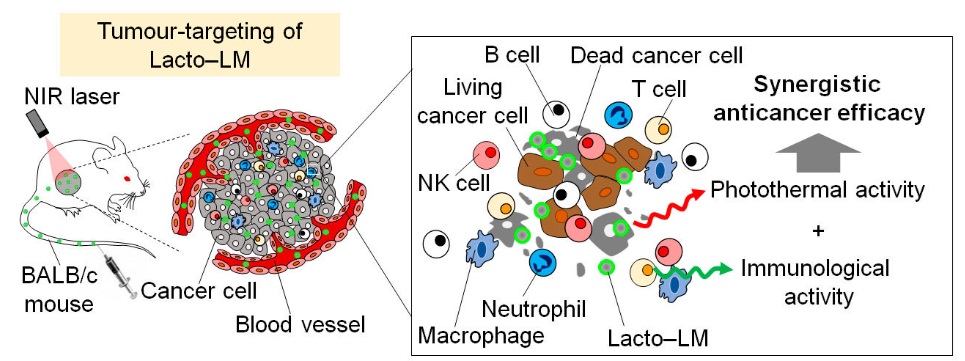

圖1.利用多功能液體金屬奈米化合物開展癌症光免疫治療的概念圖(供圖:北陸先端科學技術大學院大學都英次郎(Eijiro Miyako)教授)

由鎵-銦合金構成的室溫液體金屬,具備優異的生物相容性與物理化學特性,在全球生物醫學應用領域受到廣泛關注。都教授等人認為,「如果能將免疫激活物質與液體金屬結合,並將其選擇性遞送至癌症病竈,就能實現強效抗腫瘤效果與近紅外光光診斷治療的整合」,由此啟動了此次研究。

此前,都教授團隊已通過實驗證實,從腫瘤內的菌群中分離特定細菌,並將其與光合細菌結合,可發揮癌症治療作用。

此次,研究人員進一步確立了將鎵-銦液態金屬、乳酸菌成分與吲哚菁綠混合,再通過超音波照射即可形成球狀奈米粒子的簡便製備方法。實驗表明,通過該方法製備的奈米化合物能維持7天以上的粒徑穩定性,具備高膜滲透性與無毒性,且在近紅外光光照射下會產生熱量。

在細胞毒性試驗中,研究人員向小鼠大腸癌細胞與人類正常纖維母細胞中投用該奈米化合物,24小時後以粒線體活性為指標檢測細胞生存率,結果確認細胞生存率未下降,證明該奈米化合物無細胞毒性。在生物相容性試驗中,對小鼠進行靜脈注射後,通過1周的血液檢查與約1個月的體重監測發現,該奈米化合物對生物體的不良影響極其輕微。

同時還確認到,憑藉EPR效應,該奈米化合物對癌細胞具有優異的靶向能力,能在移植了大腸癌的小鼠腫瘤內有效聚集。此外,通過照射生物透過性高的近紅外光雷射,成功於五日內完全消除移植腫瘤。

此次研究證實,新開發的奈米化合物有望成為下一代癌症診斷與免疫治療的基礎技術。該技術通過奈米技術、光學與免疫學的跨學科融合形成了材料設計的全新技術基礎,有望為廣泛的研究領域做出貢獻。研究團隊表示,未來將進一步推進該技術在其他癌症種類中的應用拓展,同時為推動臨床應用開展更深入的安全性與有效性驗證,致力於實現對患者更溫和、更有效的癌症治療方案。

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Advanced Composites and Hybrid Materials

論文:Bacterial-adjuvant liquid metal nanocomposites for synergistic photothermal immunotherapy

URL:https://link.springer.com/article/10.1007/s42114-025-01434-7

【相關文章】

北陸先端大開發出可通過磁鐵與光控制的奈米粒子,有望應用於癌症治療

北陸先端大開發出包覆癌細胞和抗癌藥物的奈米粒子,有望成為癌症治療的新技術