日本玉川大學腦科學研究所的木村實名譽教授、酒井裕教授等人,在與東京醫科大學、福島縣立醫科大學以及京都大學的聯合研究中,運用基因重組動物、光遺傳學、神經科學和計算模型,發現大腦基底核主要回路之一的間接通路承擔著不同於既往已知學習功能的新功能。木村名譽教授表示,「人類和動物在獲得良好結果時會重複同樣行為。不過,也會遇到狀態不佳、與夥伴關係變得緊張的情況,此時大腦會積極從失敗中學習。大腦的這一工作機制此前一直未被闡明,而我們此次明確了其中的一部分」。相關成果已發表在《Science Advances》上。

圖1 木村實名譽教授(左)和酒井裕教授(右)(供圖:科學新聞社)

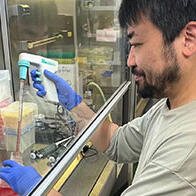

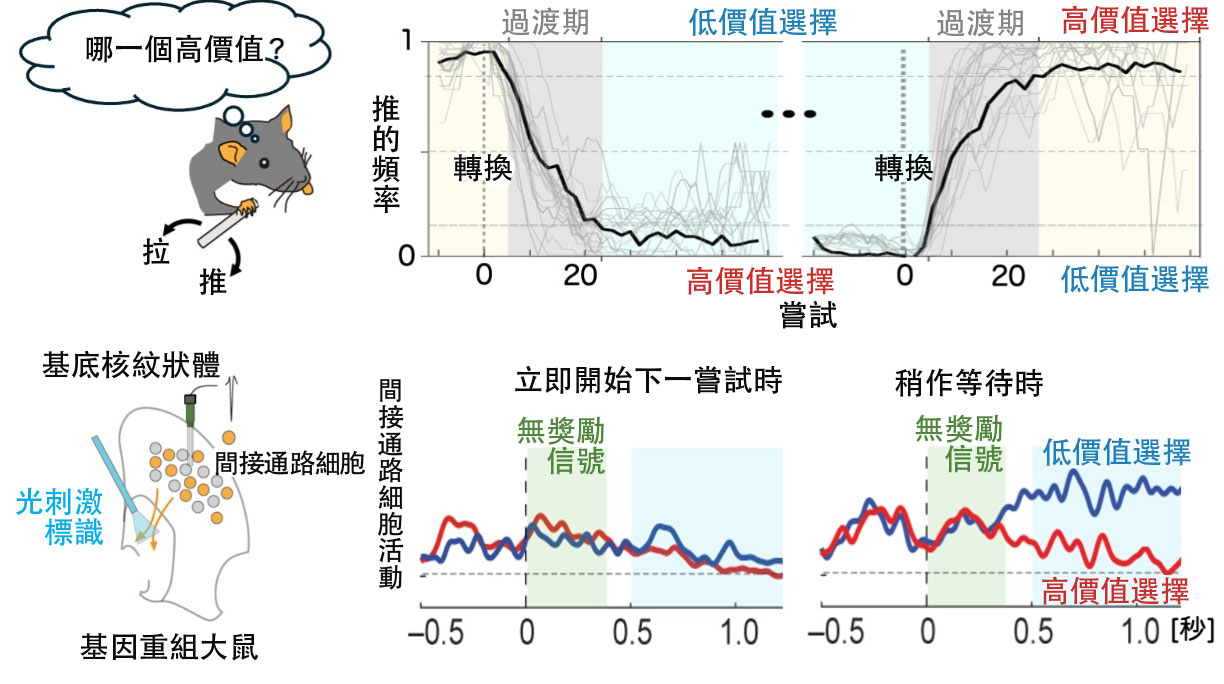

圖2 間接通路細胞在嘗試低價值行為且沒有獲得預期結果時,會持續活動(供圖:玉川大學)

已知大腦基底核的直接通路有助於強化期望行為,間接通路有助於避免非期望行為。根據行為與結果的經驗,直接通路與間接通路會互利共生,以便獲得結果(獎勵)最大化的行為。在穩定環境下,最適化的行為會帶來期望的結果,但在環境發生變化時,習慣化的行為可能會妨礙新的試錯探索,這是一個難點。

本次研究發現,間接通路不僅避免了非期待行為,還在期待行為未取得預期結果時,發揮繼續探索替代方案的作用。

本次研究,在大鼠身上實施了在不確定的狀況下通過試錯來學習獲得期望結果的行為試驗。大鼠在頭部固定的狀態下,用前肢推動或拉動把手,可以得到水(推或拉得到水的概率為8比2)。得水高概率的方向會在數十次嘗試後被切換。大鼠必須通過試錯改變推或拉的選擇。經過訓練,大鼠從切換開始經過20~30次嘗試後,能以8成以上的概率選擇獎勵高的推拉動作。

研究團隊在調查這一行為課題中的間接通路神經活動時發現,在行為結果無獎勵的提示信號出現後,間接通路的神經活動立即在200~500毫秒內升高。此外,當大鼠選擇獎勵概率較低的一側時,神經活動會在之後約2秒內持續升高。如果無獎勵信號後的短暫神經活動幅度較大,大鼠往往會切換下一行為。這與既往研究所知的間接通路活動特性一致。另一方面,而當在稍作間隔後出現的持續性神經活動較強時,重複無獎勵行為的情況會增多。後者的神經活動與行為之間的關係,與既往研究形成了相反的調控機制。

採用光遺傳學的方法,在出現持續性神經活動的時間段刺激間接通路時,與未刺激相比,持續探索低價值行為的程度增加,而抑制該通路時則減少。此外,神經活動的操控會影響隨後2~3次試行後的選擇。

研究證實,在期望行為未取得預期結果時嘗試代替行為,即使替代行為沒有結果,仍會持續探索的功能,與大腦基底核的間接通路有關。

酒井教授表示,「這或許是一種並非僅反映即時結果,而是反映長期視角下的評估,來加速那個反映即時結果的獎勵最大化系統的功能。」

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Science Advances

論文:Dorsomedial striatum monitors unreliability of current action policy and probes alternative one via the indirect pathway

URL:https://www.science.org/doi/10.1126/sciadv.adt4652