日本的大學校園裏,存在著很多公開或半公開的戰爭遺蹟。比如慶應義塾大學的日吉校區裏有舊日本海軍聯合艦隊的司令部,東京學藝大學附近有舊日本陸軍技術研究所的境界石,成蹊大學裏有地下防空洞遺址,東京家政大學板橋校區一帶是舊日本陸軍東京第二造兵廠;國際基督教大學本館的前身就是中島飛機三鷹研究所,明治大學裏有舊日本陸軍的登戶研究所等。

而將這些戰爭遺蹟,直接作為和平教育紀念館的,目前日本大學中還只有明治大學一家。

1991年,長野縣赤穗高等學校的幾名學生,將課外活動的研究課題鎖定到一個神秘的所在——登戶研究所。他們打小就零零碎碎的從周圍大人的口中得知,在二戰即將結束前,長野縣内曾經遷移過來一個名為「登戶研究所」的舊陸軍機構,而這個機構是跟「特務」、「殺人光線」、「偽鈔」、「生化武器」、「氣球炸彈」等詞彙捆綁在一起的。這喚起了年輕人強烈的好奇心,於是開始自主調查,併計劃在學校的文化祭上展出。當時,擔任課外活動顧問的,是一名負責教會計賬目的教師木下健藏。在學生們的請求下,他也參與了調查。

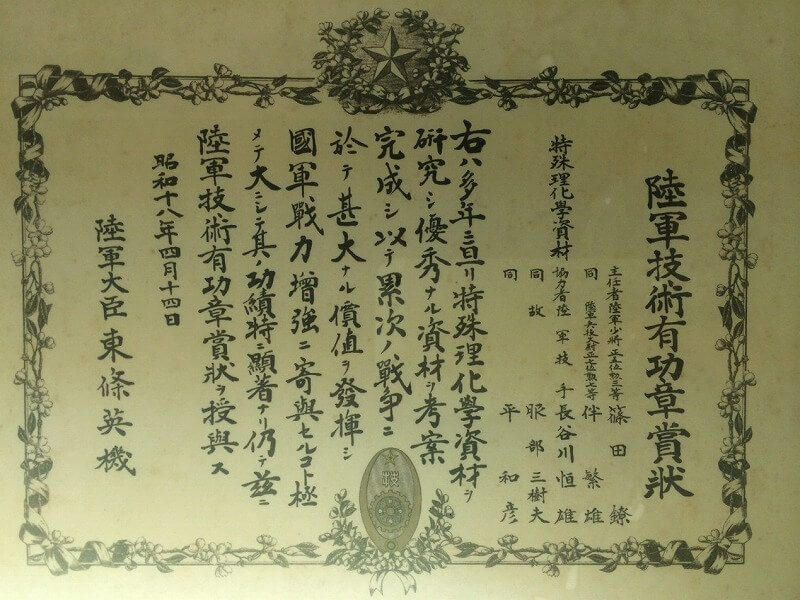

通過翻閱戰前的新聞,學生們得知,當地出過一名叫伴繁雄的將校,因為在登戶研究所裏表現出色,曾獲得日本首相兼陸軍大臣東條英機的嘉獎。於是,木下老師就騎著腳踏車一趟趟外出尋訪,終於找到了伴繁雄的住址。

日本戰敗後,陸軍省軍務課曾下達「特殊研究處理要綱」,命令研究所銷燬全部資料。再加上相關人員在戰後選擇了沉默,所以很長一段時間以來,歷史真相都沒能浮出水面。伴繁雄本人也在戰敗時發誓,絕對不會洩漏研究所裏的秘密,就連對妻子都不曾說過。但當這些高中生們一遍一遍地找上門,誠懇地提問,他的心靈防備也漸漸被攻破。

「日本真的和美國打過仗嗎?」「日本真的侵略過其他國家嗎?」這些無知的不能再無知的問題讓伴繁雄感到震驚與擔憂,一種比洩漏自己的秘密更為嚴峻可怕的擔憂。日本的戰爭教育太失敗了!對歷史事實的傳達太欠缺了!

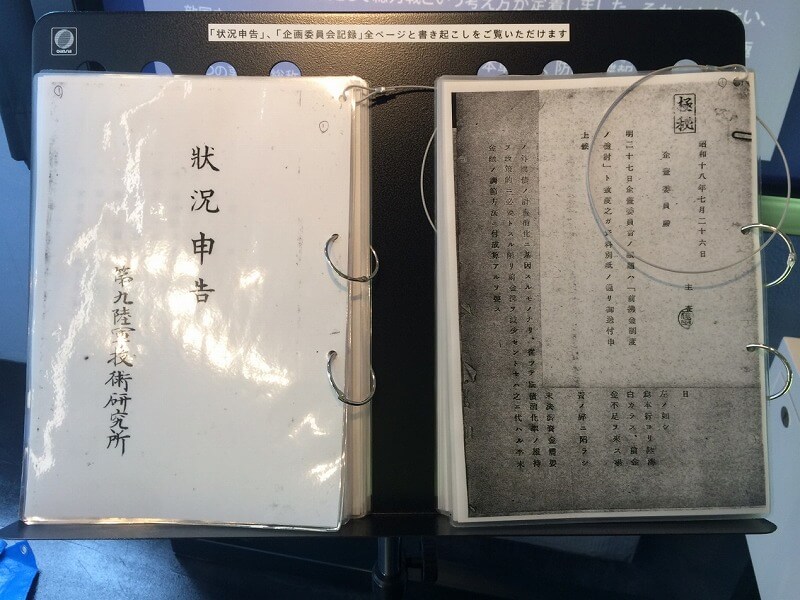

在這種心情的驅使下,伴繁雄找到並說服自己從前的同仁、下屬,自發地蒐集證言,匯集成了一本自傳——《陸軍登戶研究所的真實》。

二戰結束後,慶應義塾大學和北里研究所、川崎國民學校都相繼利用過登戶研究所的建築物做過課堂。1959年,慶應義塾大學又將這片土地轉讓給了明治大學。因為建築嚴重老朽,幾經拆換重建,目前校内隻剩下一塊巨大的動物慰靈碑,以及很容易被忽略的有著舊陸軍標誌的消火栓。曾經做過生化實驗的36號樓,被明治大學闢出來建立了和平教育登戶研究所資料館。

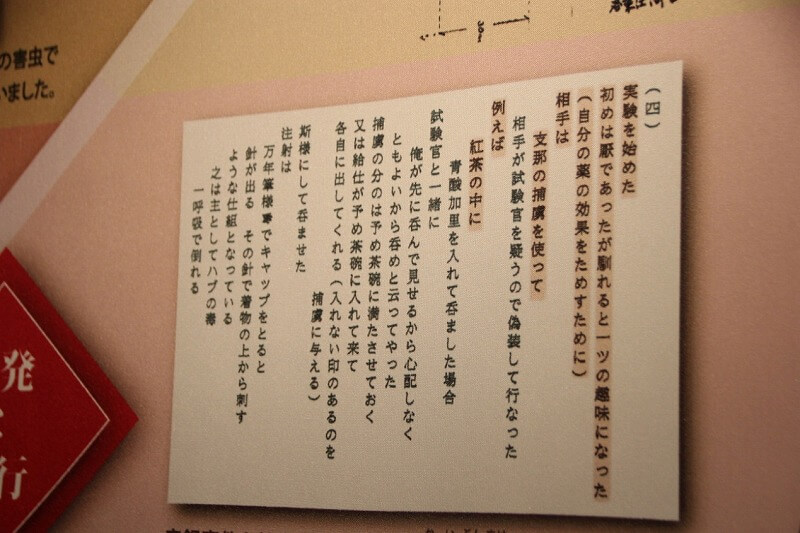

在資料館裏,可以看到當時日本為了擾亂中國的經濟,製造了價值45億日元的偽鈔,其中有30億實際流入了上海。民國時代紙幣的製造,綜合了英國和美國的印鈔技術,所以該研究所在製作民國偽鈔的同時,也製作出了英領地的偽鈔和美元偽鈔。日本特務為了潛入蘇聯得到情報,還利用研究所偽造過一批護照。

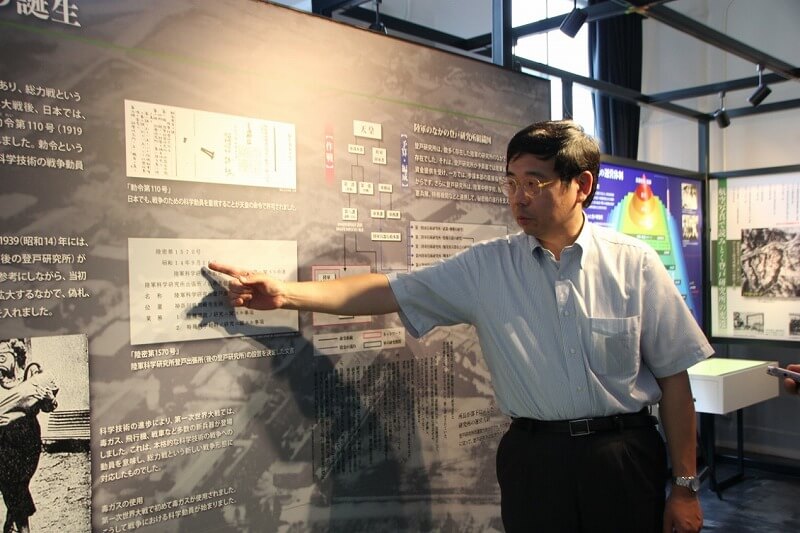

明治大學教授、和平教育登戶研究所資料館館長山田朗對筆者介紹,「現在的日本年輕人,都是不知道戰爭的一代人,甚至連他們的爺爺奶奶都可能沒經歷過戰爭,所以沒機會了解戰爭,也沒機會聽到有關戰爭的話題。但在他們學習的這片明治大學生田校區的土地上,卻真實地存在過一段戰爭的歷史。這也是明治大學建立這個資料館的用意所在,希望日本的年輕人能有機會學習、瞭解戰爭的歷史,認識到戰爭不是和自己毫無關係的過去。他們所在的這個校區裏,曾經就是秘密戰爭的舞臺。」

但據筆者瞭解,明治大學的每100名學生裏,大概只有1到2人進過資料館,反不及其他大學歷史系的學生來得多。在生田校區上課的,都是理工科專業的大學生。特定環境下,理工科人才極容易陷入隻追求研究成果,忽略倫理和人道的情況,就像研製出被奧姆真理教用於製造地鐵恐怖事件的沙林一樣。

伴繁雄也在自傳中透露過,「剛開始做實驗還有排斥情緒,但逐漸就習慣了,甚至變成了一種興趣,如果藥效明顯,就感到很高興,完全沒有殺死人的罪惡感。」

事實上,科學技術、生化技術的發展與進步同戰爭有著密切的聯繫,甚至有「是戰爭推動了科技進步」的說法。登戶研究所雖然已經是過去式,但誰也無法確定未來不會再度出現。在國家榮譽面前,人性有著不受控的複雜。一旦政治上或者經濟上給科研工作者施壓,必將會影響其自由度和自主性。

科技進步不僅關乎個人榮譽和國家繁榮,更應該以人類文明的延續為基礎。在亞洲各國紛紛高舉「科技興國」大旗的今天,明治大學和平教育登戶研究所資料館的存在,應該被更多人知道和了解。

供稿 莊舟

編輯修改 JST 客觀日本編輯部