日語中的麵包是片假名。片假名用於外來詞彙,但日語中的麵包不是英語的bread發音,而是パン(音注:pan)。據說是出自葡萄牙語(pão),這個詞彙據說是在未通過中國作為仲介傳入日本的詞彙當中最早的一個。

麵包的商品名大多是外來語

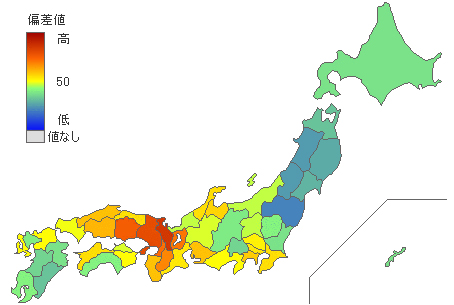

麵包在日本人的日常生活中的分量變得越來越重。日本總務省的一項調查數據(2017-2019)中顯示,日本全國每年人均買麵包的花銷為3萬892日元。在人均消費量調查中,京都府一掃古都的「人設」,以61.545公斤的家庭單位平均消費量獨佔鰲頭,也是日本全國平均消費量的1.4倍。

日本家庭平均麵包消費量的調查表,以京都為首的關西地區的消費量居高(出處:家計調査 2016)

日本的麵包文化

據史書記載,麵包最早進入日本是在1543年,從葡萄牙的船隻漂流到了日本的鹿兒島縣種子島。與鐵製大炮一起,麵包也是當時日本人初次見到的物品,但習慣以米飯為主食的日本人在當時並沒有「買賬」,所以早期麵包的主要消費群僅限於極少數的來日貿易商人和傳教士。

之後隨著鎖國令的頒佈,麵包也一度被迫從日本社會上「退隱江湖」。

麵包再次襲來是在1842年前後。軍事學家江川太郎左衛門提出「比起米飯,麵包更適合做軍糧」的建議,並在自己的府邸開始製作麵包。這也是日本歷史上日本人最早製作麵包的記錄。

明治時期的文明開化讓麵包文化嶄露頭角,以橫濱和神戶等港口都市為中心,麵包再度出現在日本國民的味蕾上,但結果依舊是以麵包的敗北而結束。

明治2年,日本最早的麵包店開業。它就是至今還在營業之中的「木村屋」。

當時,店主木村安兵衛與三兒子英三郎,一起摸索並試圖開發符合日本人口味的麵包。在父子二人堅持不懈的努力下,終於在明治7年,研發了日本人比較喜愛的豆沙餡麵包。以日本酒的酒糟酵母發酵,内餡未日本人喜愛並常年食用的红豆樹豆沙,麵包的外殼上層做成凹狀,用鹽漬的櫻花作為點綴。這就是日本最初的豆沙麵包,而且木村家將此形狀一直延續到了今天。

豆沙麵包一問世,毋庸置疑地就「俘虜」了日本人的味蕾。第二年開始作為貢品,進貢給了當時的明治天皇,並深受皇室的喜愛。由於原料以及價格親民,所以豆沙麵包的人氣度一路飆升,並在社會上廣為讚譽,與當時的風煤氣燈和蒸汽船等並駕齊驅,被稱為「文明開化的7件寶」之一。

因為豆沙麵包進貢明治皇室的日子為4月4日,所以這一天也被定為了「豆沙麵包日」。

4月4號被指定為「豆沙麵包日」(照片取自木村屋總本店官網)

在日本食文化的歷史中,一直都體現了日本文化中的「吸收」、「融合」與「創新」思維,這在日本的麵包文化中亦是體現得淋漓盡致。

早在明治年間木村父子研發出符合日本人口味的麵包之後,這種「創新」就一直沒有停止。所以在日本有很多堪稱經典的日式麵包。

炒麪麵包

還記得在大學時期,中午一位同學拿出了從家裏帶來的「午餐」——炒麪麵包。說是前一晚媽媽做的日式炒麪剩了一些,然後將炒麪夾進長條原味麵包成了日式「三明治」。同學雲淡風輕地將用錫紙包裹著的炒麪麵包拿出來大快朵頤,我打量著這個令我震驚的食物 ,細長的麵包,上面切開之後中間夾著炒麪,還有一點鹽漬的紅姜條。

炒麪的話,之前在日本的集會上見過,就是那種肉與高麗菜的炒麪。我控制不住自己好奇的眼神一直打量著這個碳水化合物➕碳水化合物的「奇怪」的組合,不亞於看見日本人就著拉麪喫米飯時的震驚。也託了它的福,現在每每看到炒麪麵包都不禁會回憶起一段美好的大學時光。

商店裏銷售的炒麪麵包

咖哩麵包

如字面意思,就是咖哩餡的麵包。現在是名副其實的日本國民食品。油炸過後的金黃色外表看著就食慾大增,酥脆的外皮之下是濃厚的咖哩醇香。咖哩與麵包,兩者均是外國的產物,然而融合在一起後的咖哩麵包,卻是日本的創新。

羅森便利店裏銷售的咖哩麵包

鳳梨麵包

如果你聯想成鳳梨風味的麵包,那就大錯特錯了。

20世紀30年代,位於神戶的麵包店「金生堂」發明了一種表面為格子組織形狀的甜味圓型麵包,稱之為鳳梨麵包或蜜瓜包。鳳梨麵包只有鳳梨之形,並無其實,其口味其實是網紋香瓜風味的。最近也有很多麵包師傅將鳳梨麵包改良成了夾心的。麵包裏放入網紋香瓜口味的忌廉,使其變得「名副其實」。

鳳梨麵包

走在日本的大街小巷,麵包房不在少數。就算在超市與便利店裏,麵包櫃檯也是享有很大區域的「一席之地」。可見麵包是深得日本人的心。日本自創的麵包種類可謂數不勝數,遠遠不隻文中提到的這幾個。

超市裏的麵包貨架

據調查顯示,日本老年人的麵包消費量有年年遞增的趨勢。雖然這也是和日本人口老齡化分不開的。對於老年人,以為他們喜歡喫米飯的人居多,但基於麵包種類繁多,喫起來方便,比米飯容易消化等理由,最近日本老人對麵包變得也情有獨鐘。

鹹味麵包的代表作:炸豬排三明治、可樂餅麵包、雞蛋沙拉麵包。

近幾年高邊緣包店也開始悄然盛行。健康主流無疑是近期社會大家共同追求的一個課題,所以無添加劑,選用有機原材料的商家營業額也都一路上升。

形形色色的麵包,讓日本的食文化更加地豐富多彩。傳統的麵包固然有其地位,新興的口味以及特色麵包也更是層出不窮。這種良性融合與創新使得新商品不斷,豐富了市場,也造福了消費者。

供稿:安寧

編輯修改:JST客觀日本編輯部