《日本沉沒》這個聽起來令人不安的話題是最近播出的日本電視劇的名字。

原著由小松左京1973年出版,之後被改編成電影和電視劇等,引起了巨大反響,在日本已經是家喻戶曉的故事。

故事的大致情節是這樣設定的:日本因地殼變動而沉沒,失去國土的日本人需要移民到世界各國,最主要的移民國家是中國。

其中一集講述的是日本在美國和中國之間做取捨:權衡,最終中國政府答應了日本的要求。針對移民到中國的日本人想建設日本城的計劃,中國的前國家主席詢問「是否可以成為中國公民?」,儘管得到的回答是「無法馬上成為(中國公民)」,但中國政府依然同意了這個移民計劃。

電視劇中前國家主席回顧了日本在1970年代~1980年代的決策和行動,表示:「日本為中國的經濟增長和發展奠定了基礎,有恩於中國。」

雖然最終北海道和九州躲過了沉沒之災,但這部電視劇引起了每天都擔心地震並時刻為之做準備的日本人的共鳴。

日本是一個島國。太平洋板塊和菲律賓海板塊向位於歐亞大陸板塊邊緣的日本下方俯衝,發生的應變會引起地震,日本人大都知道這種板塊構造學說。

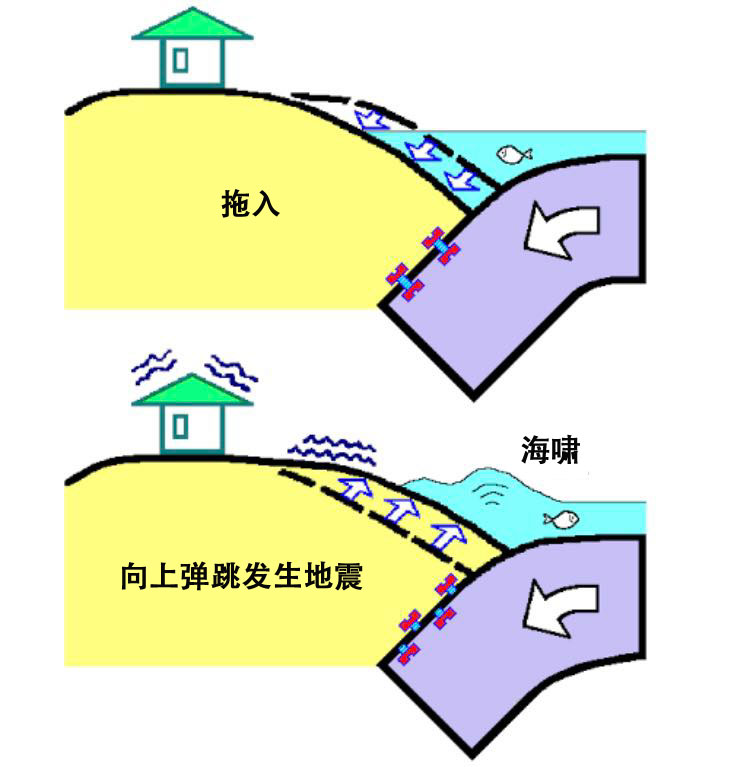

板塊構造學說引起地震的機制

地震是應變被釋放時板塊與板塊之間的貼合面剝離並向上彈跳而引起的,但現代科學還無法預測何時會發生地震。

《日本沉沒》出版3年後(1976年),東京大學的石橋克彥博士根據板塊構造學說指出了「震源深入到駿河灣深處的巨大地震(東海地震)」發生的可能性。次年(1977年),在相關法律出臺之前,日本地震預知交握會先成立了「東海地區判定會」,第二年(1978年)年底出臺了《大規模地震對策特別措施法》。

施行這項法律的前提是,在建立觀測系統的情況下,可以預測東海地震。

石橋學說僅僅提出兩年零幾個月後就出臺了法律,可以看出日本國民有多恐懼地震,這種不同尋常的速度被認為受到了小松左京的《日本沉沒》所形成的輿論的影響。

頒佈僅針對東海地區的《大規模地震對策特別措施法》後,日本經歷了都市直下型地震阪神淡路大地震(1995年)和引起海嘯的東日本大地震(2011年)。除此之外,全國各地每年都會發生局部地震,造成多人死亡。

當時頒佈的《大規模地震對策措施法》要求增強建築物的抗震性、建造海嘯防潮堤、預測到可能發生地震時限製行動做好準備等,是以地震「可以預測」為前提的。但阪神淡路大地震和東日本大地震都不在東海地震的預計範圍内,而且是沒有任何徵兆的突髮型地震。因此,政府決定設想無法預測的「突髮型」地震採取對策。

在建設之中的海嘯防潮堤(右側為舊堤)

另外日本還吸取東日本大地震的海嘯教訓,決定把「設想可能發生的最大海嘯」建造保護生命的避難塔和防潮堤,以及通過搬遷的方式保護財產加入了地震海嘯對策中,不僅是東海地震帶,還將在幾乎包括整個日本太平洋沿岸(包括太平洋板塊俯衝的南海和東南海在内)在内的地區強化海嘯對策。

東日本大地震發生時的3月11日14時46分,牧之原市議會正在舉行有市長出席的會議。會場突然劇烈搖晃起來,宛若身在船上。雖然晃動劇烈,但經判斷牧之原市並不是震源,於是暫停會議開始觀看電視上的報導。

幾十分鐘後,令人難以置信的海嘯開始襲擊東北海岸。

位於三陸海域的宮城縣牡鹿半島東南偏東130公里處附近,發生了震源深度約為24公里的芮氏(M)9.0級地震,這是日本有史以來觀測到的最大等級的地震,據美國地質調查局(USGS)的資訊,這次地震也是1900年以來的全球第四強震。包括失蹤人員在内,地震和海嘯大約奪走了2萬人的生命,總共造成16.9萬億日元(内閣府估算)的損失。

之後,日本全國再次開始假設突發最大等級的地震和海嘯時的應對措施。

筆者所生活的擁有15公里海岸線的牧之原市設想了發生最大震度為7、最高海嘯高度為14米(以前設想為6米)、被淹面積為10.8平方公里時的情況,預計會造成14000人死亡,其中13000人死於海嘯。

遠遠超過東海地震的海嘯高度和受災規模預測令人驚訝,為避免再次遭遇東日本大地震那樣的嚴重災害,保護市民不被海嘯奪走生命、採取對策減輕地震造成的損失成為最重要課題。

因此,身為市長的筆者立即著手實施海嘯對策。

在這個過程中,我最重視的是讓「當地居民自己思考、自己規畫、自己制定計劃,並反復進行避難訓練!」。

如果建造海嘯避難塔,今後準備在這裏安家的人可能會搬到海嘯無法到達的其他地方。建成避難塔後覺得安心的人年齡大了之後,腿腳不方便時就會擔心「到時候沒人帶自己去避難塔」。不知不覺被疏遠的避難塔周邊區域將變得蕭條。考慮到這樣的未來,當地居民決定從「城市建設」的角度出發建造防災設施。

當地居民舉行了數十次現場調研會,思考了自己能接受的避難設施的形式。

部分地區沒有建造避難塔,而是建設了平時也可以使用的避難樓,防災公園建成了隨時都可以玩耍的公園,還修建避難道路,並在高處建了休息設施。通過這些努力,平時就可以熟悉避難設施,順便還進行了避難訓練,發生緊急情況時,隨時可以避難。

人造山避難公園

在市内9個地方建造的海嘯避難塔

就這樣,熟悉本地情況的居民自己擔任主角創造了拯救自己生命的環境。

地震和海嘯會造成重大災害。但也不能光因為這些就「不生活在海邊、河邊或山腳下」。自古以來,海邊、河邊和山腳下的農業、漁業、林業以及經濟和交流都是非常發達的。

我認為,不因為害怕而逃避,而是正確地害怕,並認真地採取科學對策,繼續在那裏生活下去非常重要。

在市内20個地方修建的避難地避難路

雖然《日本沉沒》完全是虛構的故事,但世界上已經發生了像因為全球變暖而面臨被淹危險的基裏巴斯共和國那樣向鄰國尋求移民庇護的情況。

在東日本大地震引起的核電站事故中,日本也產生了萬一不行就「到鄰國避難」的想法。災後重建得到了以中國為首的鄰國和世界各國的大力支援,真的非常感謝。

希望危難之際與鄰國互幫互助的友好關係可以永世長存。

2022年是中日邦交正常化50週年,也是靜岡縣與浙江省結好40週年。雖然兩國政府的關係略顯尷尬,但希望地方政府之間的交流和民間交流能克服疫情重新啟動。

平時將避難塔作為商工會館使用

文:西原茂樹,MIJBC理事長

翻譯編輯:JST客觀日本編輯部