樂天籌劃移動電信服務時,日本的行動通信市場基本上被三大運營商(NTT docomo,KDDI au,SoftBank Mobile(軟銀移動))瓜分。寡佔的市場,犧牲的是消費者的利益。日本的消費者長年支付著昂貴的移動服務通信費。

剛剛下臺的菅政權,在去年執政伊始便開始著手整頓行動通信市場,各運營商相應地大幅度降低了服務費。儘管如此,我們看看這三家的費用,便可知道該市場的消費有多麼沉重。

・ 軟銀移動的「小怪獸」套餐:基本費(1G以内):4378日元,24小時通話免費1650日元 (合計:6028日元)

・ Docomo的「千兆」套餐:基本費(1G以内):3278日元,24小時通話免費1870日元 (合計:5148日元)

・ au的「恰恰好」套餐:基本費(1G以内):2980日元,24小時通話免費1870日元 (合計:4850日元)

雖然各運營商在細節上有些差異,但基本大同小異。基本費是通信量限定在1G以内的費用,超過1G則起伏同步遞增。1G的容量按一張照片5M計算,也就是可以上傳或下載200張照片,或者幾分鐘的小影片。這樣的容量對於智慧型手機不離手的現代人來說,離開Wi-Fi環境以後,瞬間就超過了容量限制。每月的通信費超過光熱水電費成為現代人主要的固定開支。

三大運營商之間,按說是有競爭的。理論上只要有競爭就會提高服務品質,降低服務費用。日本政府為了增加該市場的柔性競爭,設計了一個「手機號碼可移植」的制度,即允許消費者不改變手機號碼在運營商之間自由選擇,試圖搞活該市場。然而,日本的行動通信市場處於飽和狀態,在「手機號碼可移植」的制度下,消費者有時被運營商臨時推出的優惠活動所誘惑,從A運營商改為B運營商,但是,因為電信三巨頭的服務菜單大同小異,並不能帶來實質上的改觀。

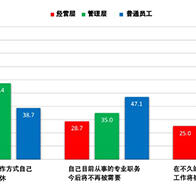

這種情況在樂天參戰行動通信市場以後,開始有了改觀。樂天移動推出了一個叫做「無限制VI」套餐。該套餐對通信量不超過1G者免收費。換言之,三大運營商一直收取的「基本費」被清零了。「無限制VI」採取通行費遞增的收費方式(如下圖所示)。1G以内免費,1~3G為980日元,3~20G為1980日元,20G以上2980日元。

(樂天移動「無限制VI」套餐,圖源:樂天移動官網)

這個套餐在費用上封頂,不管多麼活躍的客戶,一個月只要支付2980日元(不到200人民幣),就可以不受限制地通信。當然,也沒必要在家裏另外安裝Wi-Fi了,這可以省下相應的開支。在這一廉價攻勢之下,樂天移動勢如破竹,不到半年便獲得了500萬客戶。

樂天是日本最大的網店入口網站,性質上類似中國的阿里巴巴,或者美國的亞馬遜。樂天也有網路銀行和網路證券,是一個綜合的網路服務商。

這樣一家在通信服務方面經驗為零的網路服務商,怎麼能夠成功擠進日本飽和的通信市場,並將三大運營商的堡壘撕開一個缺口呢?

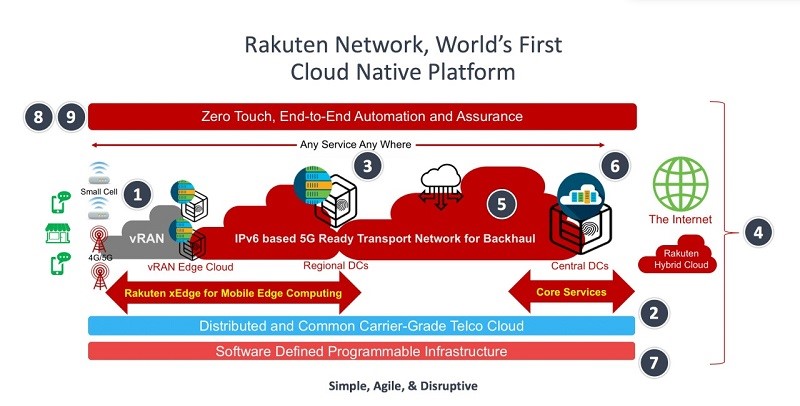

這得歸功於樂天移動採用的的「完全虛擬網路技術」。樂天移動由於是行動通信市場的後來者,沒有三大運營商擁有的基地台等硬體基礎設施。於是,樂天就在網路的虛擬化上下功夫,將基地台功能、信號傳輸功能等,重新整合與模組化,這樣就不必引進專用的硬體設備,只要在軟體的整合上下功夫,設計一個完全虛擬化的雲結構行動通信框架,就可以利用已有的網路設施進行行動通信服務(見下圖)。

(樂天移動的世界首創雲結構行動通信平台:樂天移動官網)

事實上,樂天移動的「無限制VI」套餐不僅對每月的通信費封頂,同時只要客戶下載一個叫做「樂天Link」的APP,那麼幾乎所有通話都是免費的。因為這個「樂天Link」的電話術通話並不像傳統的行動通信運營商那樣使用移動網的流量,而是使用了網際網路資源,實際上是一種網路電話。但是,對於消費者來說,只要通話質量好和便宜,誰又在乎用的是硬體還是軟體以及什麼網路呢?!

既然「完全虛擬網路技術」這麼好用,為什麼傳統的行動通信運營商沒有采用該技術,而是白白地把既得市場拱手讓給樂天呢?這個問題讓筆者困惑了很久,這或許可以歸結為既得利益者的桎梏吧。傳統運營商在行動通信市場已經投入很多,建有自己的基地台,有自己的專用通信網,總想著將投入的資金早日收回,使得收益最大化,而難於下決心對這些資產重組或捨棄。

在日本通信市場上後來者彎道超車的故事,樂天並非第一家。本世紀初軟銀崛起,讓日本通信市場呈現三足鼎立的形勢,就是先例。那時,NTT、KDDI與日本電信(JT)是日本通信市場的三巨頭。後起之秀的軟銀根本就沒有基地台,沒有光纖網路設備,軟銀靠租借NTT的光纖網路設備,對消費者免費分發ADSL機頂盒,從而實現了從NTT電線杆到居民的「最後一公里」通信接入解決方案,一舉改變了日本的通信環境,普及了網際網路的利用,最終兼並了日本電信(JT)躋身通信巨頭的行列。那時的軟銀也是利用了入網新技術ADSL,與日新月異的網際網路通信技術,克服了自身在硬體上的先天不足。遺憾的是當成為通信巨頭之後,軟銀也淪為了和另外兩個通信大公司一樣的角色。

現在的樂天移動就如同與當年的軟銀。

當一項破壞性的技術創新出現時,能否抓住時機,因勢利導,是對IT企業及其經營者智商與魄力的考驗。

供稿 / 戴維

編輯修改 / JST客觀日本編輯部