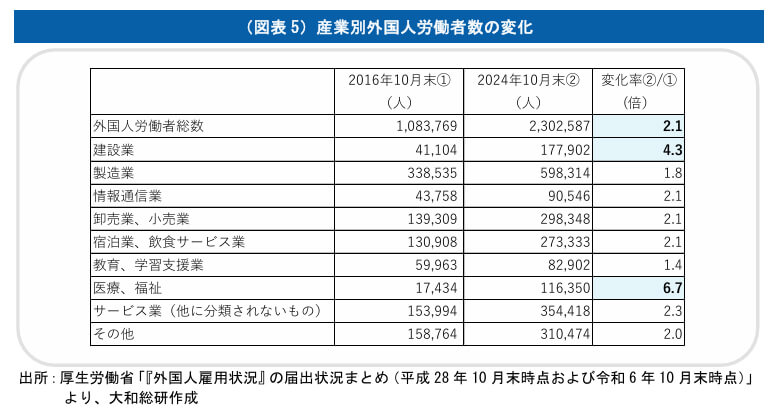

日本的大和總研日前發佈的一份報告指出,新冠疫情後,日本所有都道府縣的外國人數量均出現增長,外國人不僅補充了勞動力不足,更有效地緩解了地方人口的下降。各都道府縣人口中外國人佔比最高的是東京都,為5.0%,相當於每20人中就有1名外國人。排名前十的府縣均超過3.0%,顯示出外國人作為社區成員的存在感日益增強。從就業領域來看,製造業吸納的外國人勞動者最多,而過去八年增長率最高的行業是「醫療、福祉」(增長6.7倍)和「建築業」(增長4.3倍)。

日本厚生勞動省2024年6月公佈的《令和6年(2024年)人口動態統計月報年計(概數)概況》顯示,截至2024年10月1日,日本總人口為1億2380萬2000人,較上年減少55萬人,連續14年下降。從各都道府縣來看,僅東京都(較上年增0.66%)和埼玉縣(增0.01%)實現人口成長。同時自去年開始秋田縣(減1.87%)等18個縣人口降幅超過1%。

總人口中,日本人為1億2029萬6000人,同比減少89.8萬人,減幅連續13年擴大。總人口降幅小於日本人降幅的關鍵原因在於,社會增減(注:國內遷移與國際遷移淨值之和)實現了34萬人的淨增長,且連續3年保持增勢。具體而言,日本人在47個都道府縣合計減少2000人,而外國人增長34.2萬人(連續三年增加),有效環域分析了總人口的下降。

東京以外道府縣的人口連續三年減少

大和總研7月24日發佈了由管理諮詢部岩田豐一郎主任顧問撰寫的報告《疫情後地區人口動態:外國人對地區人口動態的影響》,該報告將2021年10月至2024年9月期間3年間的人口增減比例分為自然增減和社會增減兩部分,以分析疫情後的人口變化趨勢。

報告顯示,「除東京都外所有道府縣人口均出現下降」;「主要原因是日本人的自然減少(死亡多於出生)」;「日本人社會增減呈正增長的僅限首都圈、大阪府和福岡縣」;「全部都道府縣的外國人社會增減均為人口成長因素,且主要受國際出入境遷移淨值驅動,國內跨縣遷移影響微弱」。

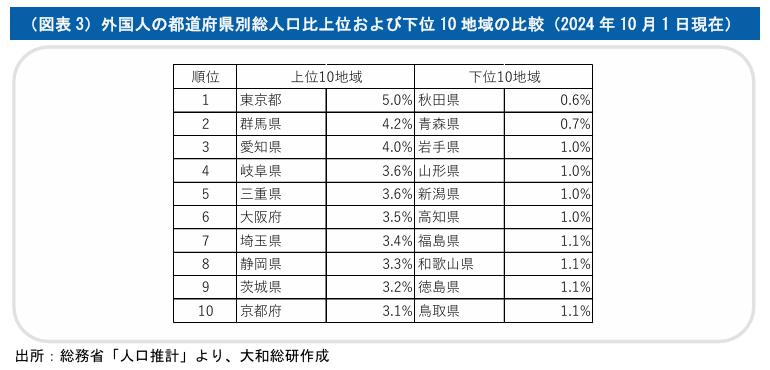

東京都人口5%為外國人

關於各都道府縣外國人佔總人口的比例,日本總務省公佈的《人口估算(截至2024年10月1日)》中的數據顯示,東京都在所有地區中最高,為5.0%,第10位的京都府也超過了3.0%,佔比已達到不容忽視的水平。前十名中除都會圈外,還包含關東北部的群馬縣與茨城縣。而末十位均為地方縣,最高佔比僅1.1%,外國人存在感明顯偏低。

(摘自大和總研《疫情後地區人口動態:外國人對地區人口動態的影響》)

製造業是外國人最大的就業領域

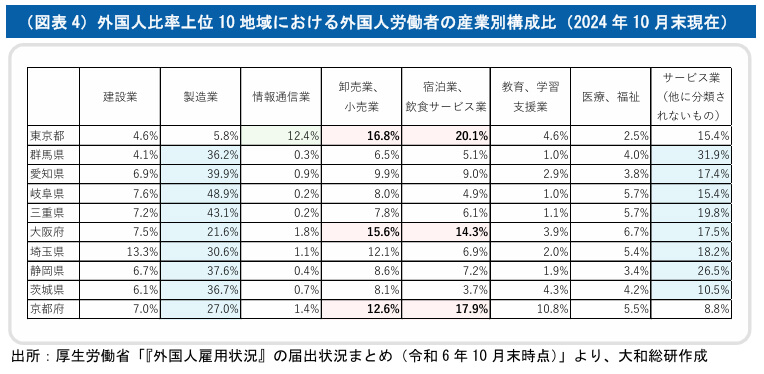

在外國人勞動者佔比前十的地區,其就業分佈如何呢?岩田顧問基於日本厚生勞動省的《外國人僱用狀況》的申報彙總(2024年10月末)指出,除東京外,製造業佔比最高,最為突出的是岐阜縣48.9%、三重縣43.1%、愛知縣39.9%。排在前十的地區均為製造業重鎮。尤其是愛知、群馬、靜岡等縣,以汽車為代表的「運輸機械器具製造業」產業規模較大的地區,這些行業被認為是構成外國人主要就業的領域。

東京都則以「住宿和餐飲服務業」(20.1%)居首,「批發及零售業」(16.8%)次之。這兩大行業在大阪府、京都府的佔比同樣高於其他地區,體現出都會特徵。值得注意的是,東京都的「資訊通信業」佔比達12.4%,顯著領先於日本其他地區。

(摘自大和總研《疫情後地區人口動態:外國人對地區人口動態的影響》)

「醫療與福祉」八年激增6.7倍

那麼,未來哪些產業將更需要外國勞動者?岩田顧問重點關注的是2016年與2024年各產業外國人勞動者數量的變化數據。在這8年裏,日本的外國人勞動者總數從約108萬人增至約230萬人,增長約2.1倍。其中尤為顯著的是「醫療與福祉」行業增長約6.7倍,「建築業」增長約4.3倍。岩田顧問對此做出預測:「這兩個行業針對人手短缺問題正在加速僱用外國人。此外,這兩大產業的規模在都會圈佔比巨大,加之未來都會圈人口老齡化將全面加劇,基礎設施老化問題也在持續深化。由此可以推測,今後這兩個產業對外國勞動者的需求仍將以都會圈為中心持續擴大。」

(摘自大和總研《疫情後地區人口動態:外國人對地區人口動態的影響》)

越南、中國、菲律賓佔外國勞動者的半數以上

對於人口減少和少子高齡化日益加劇的日本社會,今後外國勞動者發揮的作用預計將愈發重要。現在,外國勞動者的來自哪國及以何種方式為日本社會貢獻?根據厚生勞動省《外國人僱用狀況》的申報彙總(2024年10月末數據),截至2024年10月1日,日本外國勞動者總數達230萬2587人,較上年增長12.4%。其中越南籍以57萬708人(佔比24.8%)居首位,其次為中國籍40萬8805人(17.8%)、菲律賓籍24萬5565人(10.7%),三國合計佔總體的半數以上。增幅最多的國家依次是緬甸11萬4618人(同比增61.0%)、印度尼西亞16萬9539人(增39.5%)、斯里蘭卡3萬9136人(增33.7%)。

根據在留資格的類別可以看出就業形態。「專業/技術領域在留資格」以71萬8812人(31.2%)居首,涵蓋具備理學、工學、其他自然科學以及法律學、經濟學、社會學、其他人文科學領域學歷資質者,從事機械工程師、系統工程師、企劃、營業、經理等事務職以及語言教師、翻譯、設計師等職業。其次是「身份類在留資格」,有62萬9117人(27.3%),包含「永住者」、「日本人配偶等」、「永住者配偶等」、「定住者」四類,其就業不受限制,可在日本自由工作。排在第三的是「技能實習在留資格」,有47萬725人(20.4%)。技能實習制度的初衷是通過在日本學習技能,回國後在母國運用這些技能,以培養發展中國家的人才。而實際上該制度被用作緩解日本勞動力短缺的勞動力來源,這種現實與初衷的偏差引發了廣泛關注。因此日本政府已決定在2027年廢止該制度,並將其改為「培育就業制度」。

從上述現狀來看,外國人在日本社會的作用今後很可能越來越重要。特別是都會圈已聚居大量同國籍群體,從勞動力需求和生活環境兩方面來看,預計未來外國人的增長仍將以都會圈為中心。可以預見,外國人不僅作為勞動力,更將以社區消費者的身份,成為企業期待的新客戶群體。岩田顧問在闡明這一觀點後,對地方政府提出了以下願景。

「與都會圈不同,今後地方通過僱傭外國人來確保勞動力和人口仍舊困難。因此,必須比以往更注重集聚效應。亟需通過居住區域、產業布局及配套基礎設施的集約化發展實現規模擴張,從而提升效率和便利性。若能強化縣廳所在地等地方核心城市的集聚功能並擴大都市規模,不僅能抑制日本國內人口外流,更能增強對外國人的吸引力,使其成為理想的工作生活城市。」

關於外國人才的其他報告

關於外國人才,此前日本就有呼聲主張應盡快採取更積極的對策。第一生命經濟研究所首席經濟學家永濱利廣在去年8月發佈的題為《破除「外國人不願赴低薪日本工作」之誤解——在日外國人創新高,新興國家適度追趕反促增長》報告中提出以下建議。

「為吸引外國人才,日本應盡快完善相關支援體系。韓國已在全國設立超過200多處多元文化家庭支援中心。擴大招收需要適應日語及文化過渡期的留學生群體亦是有效手段。但勞動政策研究研修機構的問卷調查顯示,留學生對日本僵化的招聘制度普遍存在不滿。因此日本必須突破僅依賴應屆生統一錄用的模式,通過官民協作擴充支持靈活招聘時間與流程的公共制度。此外,為防止外國人才過度集中於東京,助力地方振興,值得探討在地方設立特別經濟區以積極引進外國人才的方案。"

日文:小岩井忠道(科學記者)

翻譯:JST客觀日本編輯部

【相關數據】

大和總研報告:《疫情後地區人口動態:外國人對地區人口動態的影響》

日本總務省:人口統計(截至2024年10月1日)全國:年齡(各歲)、按性別劃分的人口 ・ 都道府縣:年齡(5歲齡級)、按性別劃分的人口

日本厚生勞動省:《外國人僱用狀況》申報情況彙總(截至2024年10月末)

【相關報導】

2025年06月25日 【NISTEP調查】日本攻讀博士的學生能力下降,研究人員與管理者的危機感深刻

2024年09月04日 日本其實是永住型移民接收國,與新興國家GDP的差距縮小反而促進了勞動移民

2024年07月08日 日本文科省研究所調查:33%的外國博士留學生希望長期留在日本