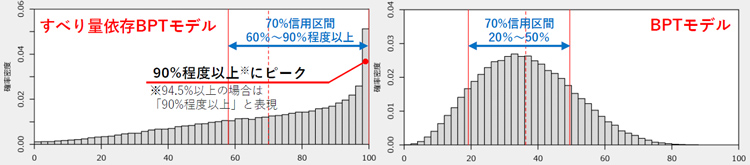

日本政府的地震調查委員會(簡稱「調查委」)將南海海槽大地震未來30年內的發生概率從此前的「80%左右」修正為「60%~90%左右或更高」。這是考慮了過去地殼隆起數據的誤差等因素,通過新的計算方法得出的結果。同時,還並列公佈了使用已用於其他地區地震的另一種模型計算得出的「20%~50%」這一數值。這兩個概率值均屬於「三級危害地震中發生概率的最高級別」。

此次,是日本首次對一個地震並列公佈兩種發生概率,在某種意義上體現了預測地震發生概率的科學侷限性。各地防災現場雖出現了困惑之聲,但南海海槽大地震的危險程度並未改變,調查委強調:「當前仍處於隨時可能發生的狀態」(委員長平田直)。各方不應被帶有浮動區間的數值所左右,而需要保持警惕並做好準備,力求最大限度地減輕巨大地震帶來的損失。

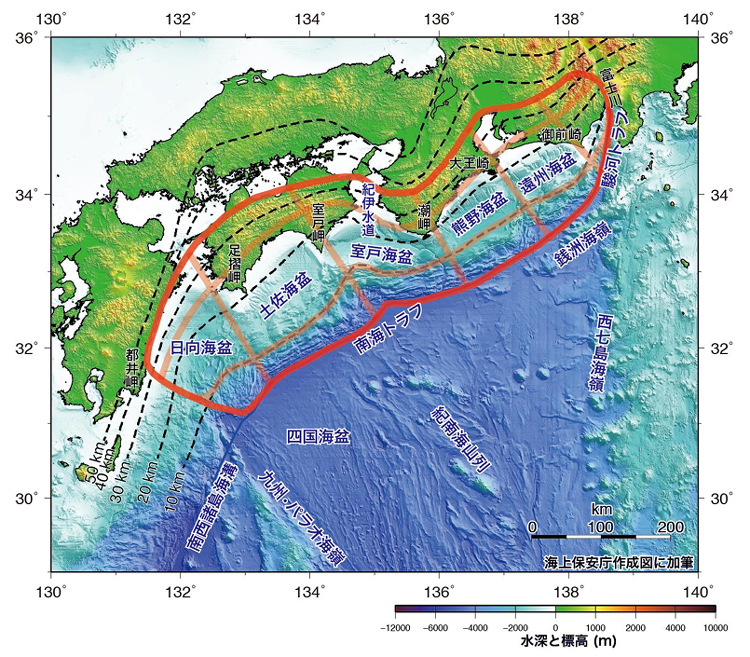

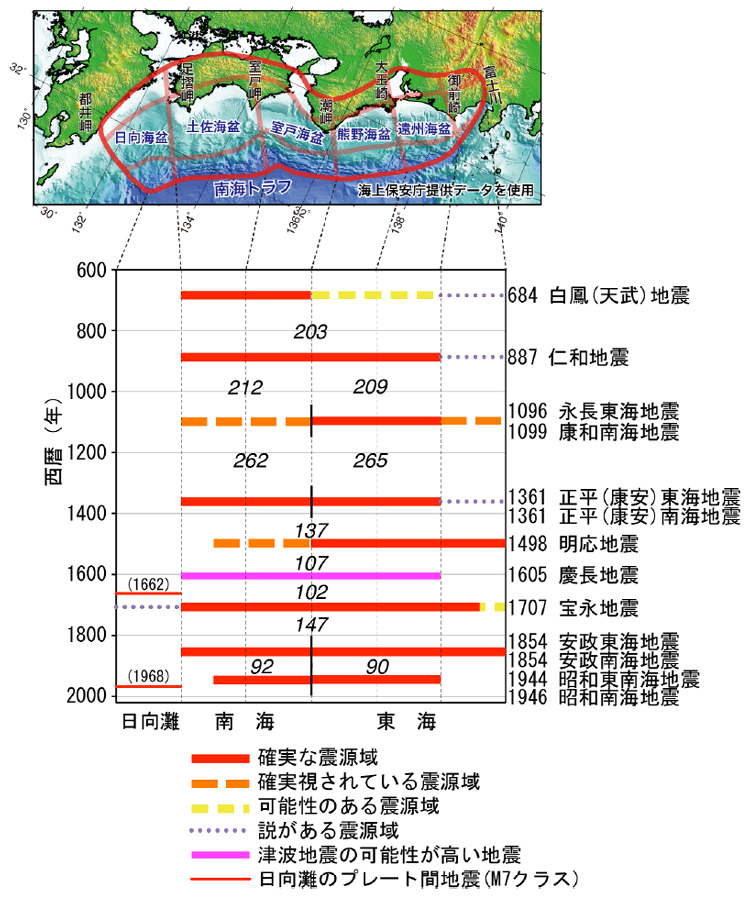

紅線表示南海海槽大地震的預想震源區域;橙色線表示用於對震源區進行分類的區域分模線(供圖:地震調查研究推進本部/調查委)

南海海槽大地震是指沿著從靜岡縣駿河灣延伸至九州東岸近海日向灘的海槽(溝狀海底地形)處發生的地震(地震規模(M)8~9級)。已知自公元684年以來,此規模的地震至少已發生過9次,間隔大致為100~150年,目前距上次地震已過去約80年。

調查委長期以來以每年1月1日為時間節點,計算日本周邊海槽及全國活斷層預想地震的發生概率,並視需要進行更新和公佈。就南海海槽大地震而言,相關數據已從2013年起開始公佈,但此次並列公佈的兩種發生概率的含義的確難以理解,有必要了解各個數值是如何算出的。

調整計算方式,得出概率為「60%~90%左右或更高」

第一個,是考慮了最新研究成果後,計算得出的「約60%~90%或更高」數值。

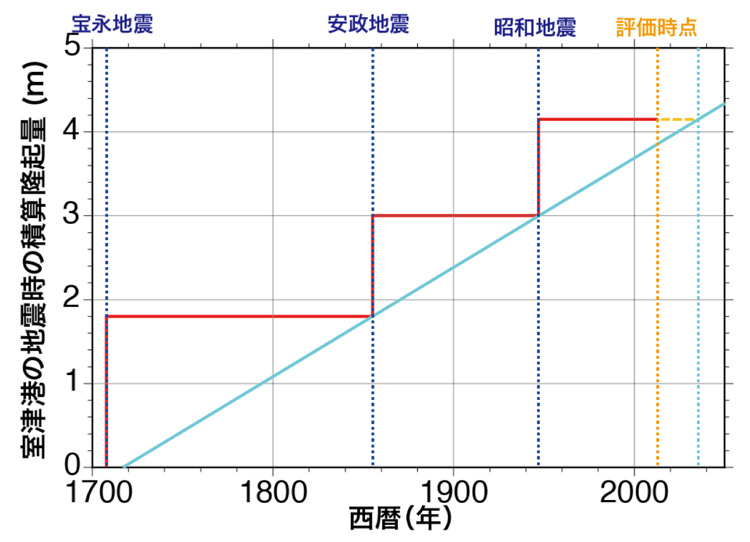

2011年3月,引發東日本大地震空前災害的「東北地方太平洋近海地震」發生後,日本社會各界「希望瞭解會帶來莫大損失的海槽型巨大地震和大地震的發生概率」的訴求日益強烈。為此,調查委在2013年的長期評估中,採用了基於南海海槽過去地震發生情況以及1700年以來三次地震造成的室津港(高知縣室戶市)地殼變動(隆起量)的計算方式,將30年內的發生概率定為「60%~70%」。

南海海槽大地震等海槽型地震的發生機制概念圖(供圖:地震調查研究推進本部/調查委)

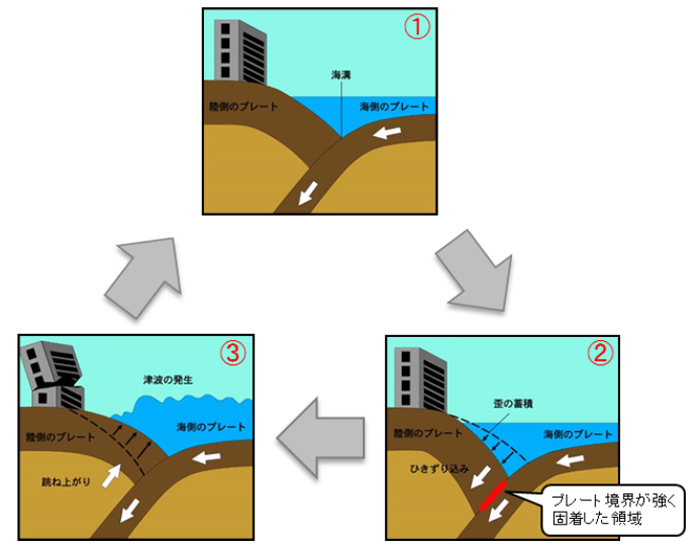

此處採用的計算方式被稱為「時間預測模型」。該模型以以下地震學理論為前提:大地震發生後會經歷一段平靜期,但隨著海洋板塊的俯衝,陸地板塊終將被拖動。兩大板塊邊界處逐漸累積應變,達到極限時陸地板塊回彈,導致大地震。

基於時間預測模型的發生概率會隨時間推移而上升,今年1月已被上調至「約80%」。

此次,調查委不僅採納了反映室津港隆起量數據存在誤差的研究成果,還考慮了數據的不確定性,基於融合了傳統時間預測模型與用於其他地區地震的BPT模型的「滑動量依存BPT模型」重新進行計算。由此便得出了「約60%~90%或更高」這一數值。

發生概率「20%~50%」,危害等級也是最高的

另一個是首次並列公佈的「20%~50%」。

據調查委公佈的資料,用於南海海槽地震概率計算的,自684年白鳳(天武)地震至1605年慶長地震的6次地震,並沒有室津港的隆起量數據。而此後的三次地震,即從1707年寶永地震,到被認為聯動可能性很高的1854年安政地震(東海地震、南海地震)、1946年昭和地震(昭和南海地震),則留存了隆起的數據。因此,在傳統的南海海槽大地震發生概率計算中,一直特別加入了過去3次的數據。

在對南海海槽以外地震的長期評估中,自然無法使用室津港的隆起量數據,也缺乏類似數據,因此採用的並非時間預測模型,而是BPT模型。此次,對於南海海槽大地震的發生概率,也像其他地震一樣僅使用了BPT模型,計算得出的數值為「20%~50%」。

室津港在南海海槽大地震時的隆起量數據與地震發生間隔的關係(供圖:地震調查研究推進本部/調查委)

南海海槽大地震的發生機率分布圖。左圖為滑動量依存BPT模型;右圖為BPT模型(供圖:地震調查研究推進本部/調查委)

南海海槽以往發生大地震的震源區間距分佈圖(供圖:地震調查研究推進本部/調查委)

並非「哪種更符合實際」的二選一命題

並列公佈這兩個數值的背景在於,此前對於傳統概率存在「未考慮室津港的隆起數據誤差」「是否因僅對南海海槽大地震使用特殊模型導致發生概率偏高」的指責和質疑。聽取這些意見後,調查委在詳細重新研討的基礎上,決定並列公佈兩組數值。

為了通俗易懂地傳達海槽型地震的危險程度,調查委依據發生概率將危險程度分為三個等級。危險程度最高的是「III級」,對應發生概率數值在26%以上的情況。此次公佈的兩個發生概率中,即便概率較低的「20%~50%」也屬於III級。

調查委解釋稱:「因使用兩種模型計算地震概率,且無法從科學層面判斷哪種更符合實際,難以分出優劣,因此將兩者並行公佈。」在此基礎上,調查委指出:「基於‘存疑時優先行動’的思維,期望各方重點關注數值較高的‘約60%~90%或更高’。」這可謂是從防災角度提出的值得推薦的見解。

將不同計算方式得出的兩個概率合併理解為「約20%~90%或更高」更不正確。關於哪種模型和計算方式更符合實際的討論,即使在地震學(即科學)層面有意義,但從防災減災角度也不應做非此即彼的選擇。關鍵點在於,南海海槽大地震「必然會發生」。

共享緊迫感,推進防災對策

日本政府於7月1日召開的中央防災會議(時任會長為時任首相石破茂)上修訂了《防災對策推進基本計畫》,並針對南海海槽大地震提出了,未來10年內將預估最多29.8萬人的死亡人數降低至八成的目標。修訂後的基本計畫雖未設定數值目標,但也力求大幅減少預計最高可達292萬億日元的經濟損失。對策推進區域將新增6縣16市町村,擴大至723個市町村。該計畫的支柱包括完善海嘯避難設施、推進建築物抗震改造、加強避難訓練、支持地方政府層面的地區應對措施計畫等。

基於這些計畫,各地的防災減災措施正在推進。但也正因如此,據稱部分對策推進地區對此次發生概率計算方法的修正以及兩種概率的並列公佈感到困惑。雖然現場的困惑可以理解,但須謹記的是,無論數值如何,都只是危機管理的一個大致參考。

此次修正,並非因為出現了提升危險程度的地殼變動等新現象,或是獲得了反之降低危險程度的新知識。換言之,不過是活用最新知識修正了傳統計算方法,同時嘗試以另一種方法(模型)進行了計算而已。

調查委的平田直委員長也在記者會上表示:「地震是不確定的現象,無法明確斷言其發生時間」,並呼籲「(正因如此)希望持續推進防災應對措施」。不僅是南海海槽這樣的巨大地震,對於甚至被(平田委員長)稱為「全國各處均有危險」的活斷層型地震,各個地區的每個人都應共擔「或許就在明天,甚至今天發生」的緊迫感,這一點至關重要。

出席7月1日中央防災會議的時任首相石破茂(右起第二位,供圖:內閣廣報室)

平田直(供圖:日本記者俱樂部)

原文:內城喜貴 / 科學記者、共同通信客座評論委員 JST Science Portal 編輯部

翻譯:JST客觀日本編輯部

【相關超連結】

· 政府·地震調查本部 「海槽型地震的長期評估」

【本站相關文章】

日本南海海槽特大地震最新預估:死亡人數超29萬、經濟損失292萬億日元,需舉國之力推進防災減災

日本東北大學等運用AI發現北海道至關東近海存在新地震帶