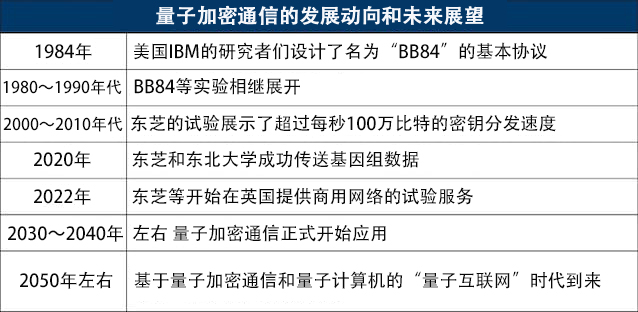

利用量子力學原理防止資訊洩漏和竊聽的量子加密通信,開始被活用於新一代醫療保健中。東芝、東北大學和資訊通信研究機構將量子加密通信與名為秘密分散的技術相結合,開發出了可根據本人意願使用基因體(所有遺傳資訊)數據的系統。該系統有望在2050年左右成為「量子網際網路」的開端。

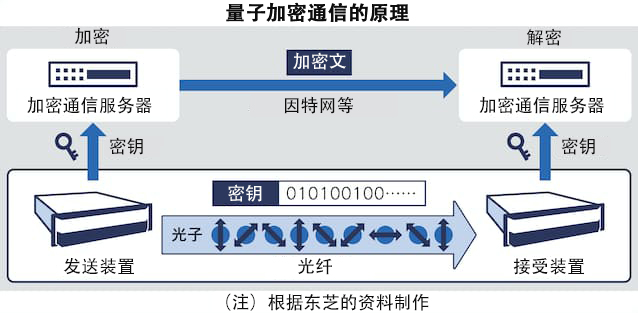

目前支撐資訊通信的是使用隨機數對資訊進行加密和解密的公開密匙形式加密技術。這種技術的安全性在於即使試圖竊聽資訊,破解密碼也需要花費大量時間。但是隨著量子計算機逐步接近實現,計算在短時間内就能完成,密鑰有被破解的風險。

對抗該風險的方法就是量子加密通信。密鑰的交換使用光的最小單位——光量子。每個光量子搭載1位元,即0或1的密鑰資訊,通過光纖傳送至接收端。接收端用該密鑰複原通過普通通信網接收到的數據。

理論上,量子計算機無法竊聽用該方法傳送的密鑰。如果有人竊取了一部分光量子,那麼由於接收接合收到的光量子數量與發送端不同,竊聽就會被發現,此時放棄密鑰就能避免竊聽。根據量子力學原理,如果觀測某個狀態,該狀態就會發生變化,所以即使竊取者將與竊取的數量相等的光量子返還給接收端,接收端也會察覺到竊聽。由於安全性高,該技術在處理高隱匿性資訊的安全保障、金融、醫療等方面的應用備受期待。

東芝等的實證系統結合了量子加密通信和秘密分散技術。秘密分散是一種將數據分割成多個單純無意義的片斷(隨機數)進行保管的技術。可以安全地保管數據,避免丟失和洩漏。

在實驗中,研究團隊首先利用秘密分散技術分割基因體數據,該數據已由收集日本人基因體數據的東北大學東北醫學巨庫組織(ToMMo)進行了分析。通過量子加密通信將其加密,分別傳送至東北大學醫院和東芝。東北大學醫院還將接收到的數據分割為三部分,進行了安全保管處理。

在此基礎上,當本人出示存儲了個人認證資訊的卡片時,對應的基因體數據就可以從分散管理的狀態中複原,可在醫療保健等方面使用。預計將來將用於個人編號卡(My Number card)等卡片。為實現該機制,研究人員開發了綜合管理密鑰和隨機數生成的系統。

東芝以密鑰配送系統的商業化為目標,將從醫療、金融等領域開始推進實證實驗。2022年1月,野村控股等公司聯合宣佈將其用於金融交易的實驗取得成功。

量子加密通信的最大課題是通信距離短,目前僅有100~200km。東芝已於2021年實證了將通信距離延長至600km以上的技術,並將推進實用化開發。

歐美和中國競爭激烈

量子加密通信是關係到安全保障的技術,各國都在競相展開研發。最近,利用現有技術截取並保存加密數據、花時間進行解密的 「數據收割」攻擊行為也日益顯現。避免此類攻擊的量子加密通信的實用化是各國的緊迫課題。

美國以美國能源部為主力進行了研究開發。歐洲則於2019年啟動了名為「OpenQKD」的實證項目,東芝也參與其中。在歐洲,衛星通信的應用和幹線網路絡技術等的開發也在不斷推進。

存在感迅速提高的是中國。2017年中國成功實現了利用衛星的量子加密通信。在地面上也構築了全球最大規模的通信網,並於2021年與衛星配合實現了4600km的通信。國有企業等已開始部分使用該技術。

在日本,除民營企業東芝和NEC在推進研發外,資訊通信研究機構也作為主力,推動完善實驗基礎設施。未來,量子加密通信將有望與量子計算機等共同支撐起終極安全的「量子網際網路」。日本内閣府也制定了「量子未來社會展望」戰略,計劃推進環境建設,使日本1000萬人能夠使用量子技術。

日文:松元則雄、《日經產業新聞》、2022/12/23

中文:JST客觀日本編輯部