為了滿足2030年代的資訊無線傳輸需求,需要實現Tbps級無線傳輸技術,為此日本NTT公司利用32GHz超寬頻帶OAM(Orbital Angular Momentum,軌道角動量)技術實現了多路多工傳輸,全球首次在亞太赫茲頻帶成功實現了1.44Tbps(太位元/秒)大容量無線傳輸。這是NTT為了與全球合作夥伴共同實現IOWN(Innovative Optical and Wireless Network,創新光學和無線網路)構想,將以光學為中心的大容量通信網路和資訊處理基礎拓展到6G無線網路的劃時代技術。NTT計劃通過開發該新技術,開創和普及例如VR(虛擬實境)、AR(增強現實)、高畫質影片傳輸、車聯網、遠程醫療等未來的先進服務。有關該新技術的詳細資訊將在5月28日在意大利羅馬舉行的IEEE ICC(International Conference on Communications,國際通信會議)上發表。

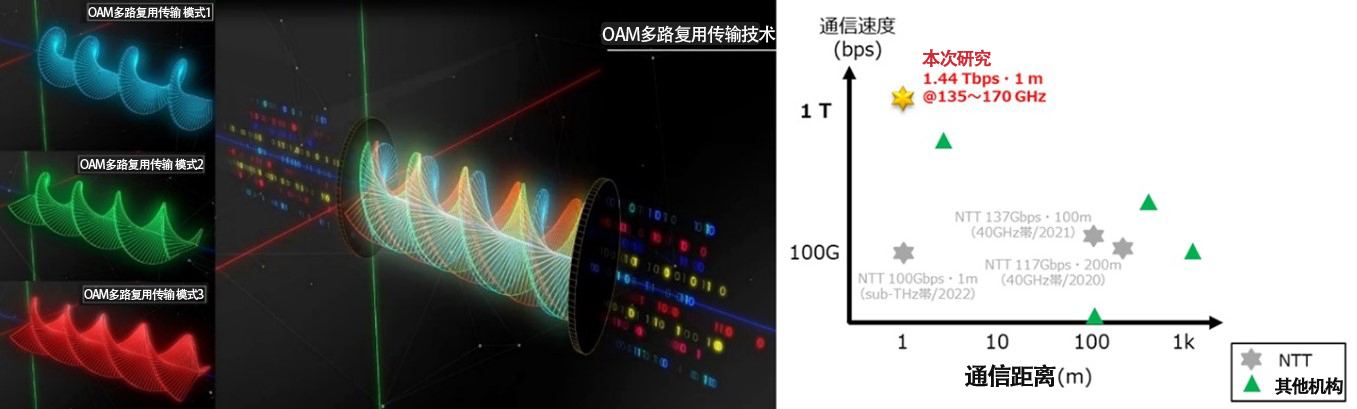

圖1:OAM多路多工傳輸技術示意圖,以及大容量無線傳輸的趨勢圖(供圖:NTT)

OAM是表示電波性質的物理量之一。擁有OAM電波(OAM波)的電波相軌跡在傳播方向上呈螺旋狀,如同螺栓與螺帽的關係那樣,只有具有相同螺旋構造的接收器才能接收到。

為此,即使疊加傳輸多個具有不同螺旋結構的OAM波,只要準備與各個OAM波相對應的螺旋構造的接收器,便可以互不干擾地分離出來。OAM多路多工傳輸技術就是利用這一特性同時傳輸多個不同數據的技術。

目前世界上已經發表了許多有關OAM多路多工傳輸的研究成果,NTT也一直在使用毫米波段,進行通信距離超過100米、通信速度為100Gbps的OAM多路多工傳輸的驗證實驗。

本次開發的是使用135GHz到170GHz的亞太赫茲頻帶,通過無線訪問超過1Tbps海量資訊的一種創新性無線通信技術。

這是一種使用被稱為巴特勒矩陣(Butler Matrix)的模擬電路(巴特勒電路)對多個OAM波進行多路多工處理並增加空間多路多工數量的技術。其特點在於,在超過1Tbps的大容量通信中,能夠減少為了去除不同螺旋結構電波之間的干擾所需的龐大的數字信號處理工作量。

NTT此次開發的寬頻域、低損耗天線一體化巴特勒電路能夠在135GHz到170GHz的超寬頻帶同時生成和分離8種不同的OAM波,實現8個數據信號的多路多工傳輸。

另外,通過使用2種不同的偏振波分別進行OAM多路多工傳輸,能夠互不干擾地同時多路傳輸成倍的16個數據信號。

NTT使用該電路進行的傳輸測試顯示,在135.5~151.5GHz和152.5~168.5GHz的亞太赫茲頻帶全球首次成功實現了總計1.44Tbps的大容量無線傳輸。

這個傳輸容量相當於可以同時傳輸約3.5萬個目前在影片網站等觀看的超高畫質4K影片(約40Mbps),或同時傳輸超過140個需要超低延遲應用程序所需的非壓縮4K影片(10Gbps左右)。

NTT今後將努力實現OAM多路多工傳輸技術的社會實際應用,針對各種應用場景,繼續開展通信距離超過100米的長距離通信驗證實驗。

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部