為提高人文學科的研究能力,日本文部科學省計劃於2024年成立聯盟,推進落後於其他領域的數字化,並培養能夠應對數字化的文科人才,同時還將開發利用人工智慧(AI)的解析方法,以便培養國際通用的研究人員。

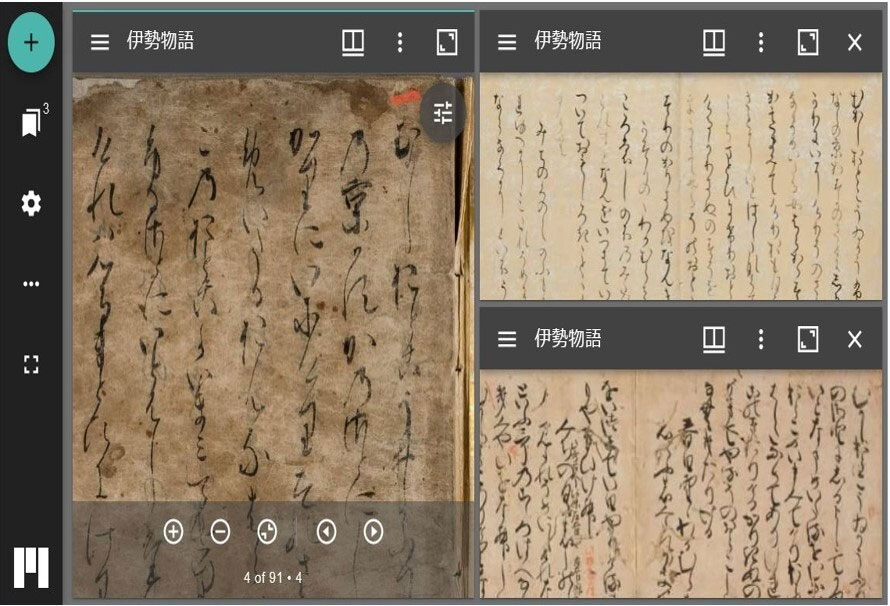

數據化内容涵蓋了古典作品(照片為日本國文學研究資料館藏《伊勢物語》)

古典文學均為手抄保存,字體形似蚯蚓爬行,即便是相同内容,每個手抄版本也會存在差異。著眼於這種差異,研究古典文學資料的抄錄時間以及分枝情況,是人文學科的重要研究課題。

如果能在網際網路上對大量資料進行關聯管理,那麼資料的相互比較將變得容易。如果可以通過關鍵字搜尋登場人物姓名和術語,還能將此前由研究人員手動確認的工作變得更為高效。

這種嘗試將數字技術融入人文學科的研究方法被稱為「數字人文」。雖然日本的部分大學和研究機構有個別的舉措,但還沒有將人文學科統合為一個整體的數據規格或體系。

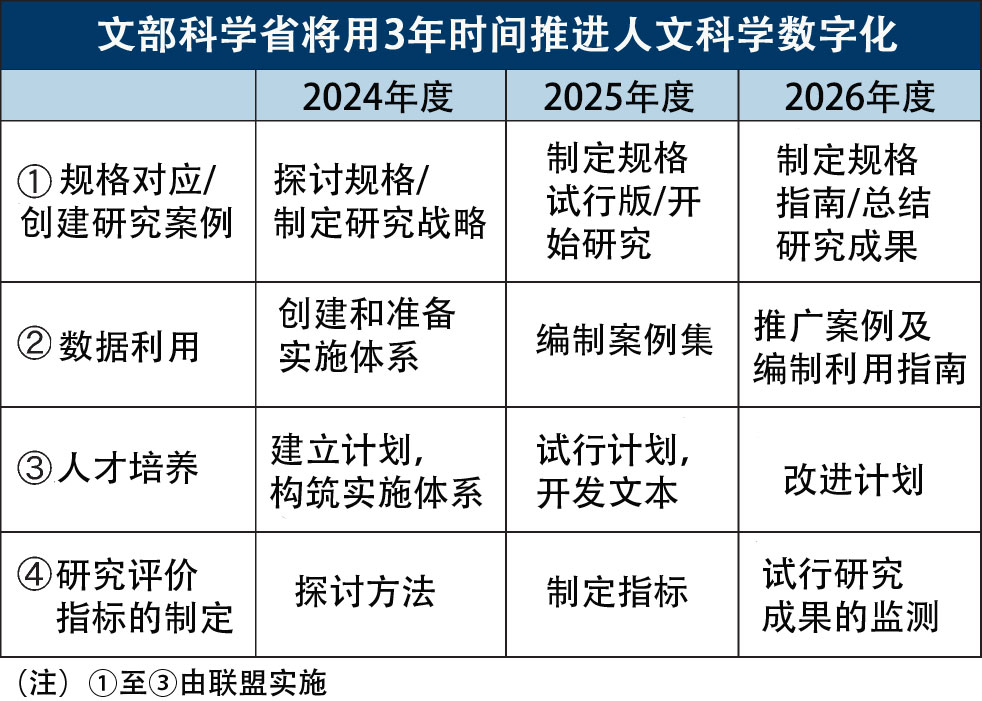

為此,文部科學省決定成立由日本國内學術機構組成的「數字人文聯盟(暫稱)」,以便整備人文學科的數字化環境。同時,還將制定人文學科成果評價指標。作為一個為期3年的新項目,在第一年即2024年度的預算概要中申請了2.4億日元的經費。

聯盟由3個基地組成。核心基地負責以通用標準制定將資料數據數字化的指南。圖像、文章和文字資訊有國際公認的規格,並在此基礎上進行考慮。此外,還致力於利用AI的開拓性研究。

促進數據利用的基地負責不斷總結介紹有效舉措的事例,以推動教育方面的利用和地區振興。

培養專業人才的基地負責制定教授建立數據庫所需程式設計知識的計劃,並將其提供給青年研究人員。

在研究評價指標的制定中,特別是在人文學科領域,成果往往發表在書籍中。因此需要調查成果在書籍中的發表程度,並量化其作為研究的影響力。

文部科學省研究振興局的名子學與學術企劃室室長表示,如果能將人文學科的數據連接起來並廣泛公開,「就有可能形成海外及市民研究人員共同參與的合作模式」。

人文學科難以展示對社會有用的成果,也因此很難獲得研究預算。研究和成果衡量方法的發展可能為改變這一現狀提供契機。

日文:川原聰史、《日經產業新聞》、2023/10/30

中文:JST客觀日本編輯部