日本大學量子科學研究所的井上修一郎教授和慶應義塾大學醫學部先端醫學研究所的研究團隊發表研究成果稱,通過將量子脈衝門技術應用於光脈衝的時間分辨測量,開發出了超高靈敏度的光學斷層成像方法。該成像方法為利用微弱光照射以非接觸、非侵入性方式實現生物體深部視覺化的技術,有望作為新型醫療成像設備用於醫療診斷等用途。相關成果已刊登在國際學術雜誌《Scientific Reports》2023年11月29日號上。

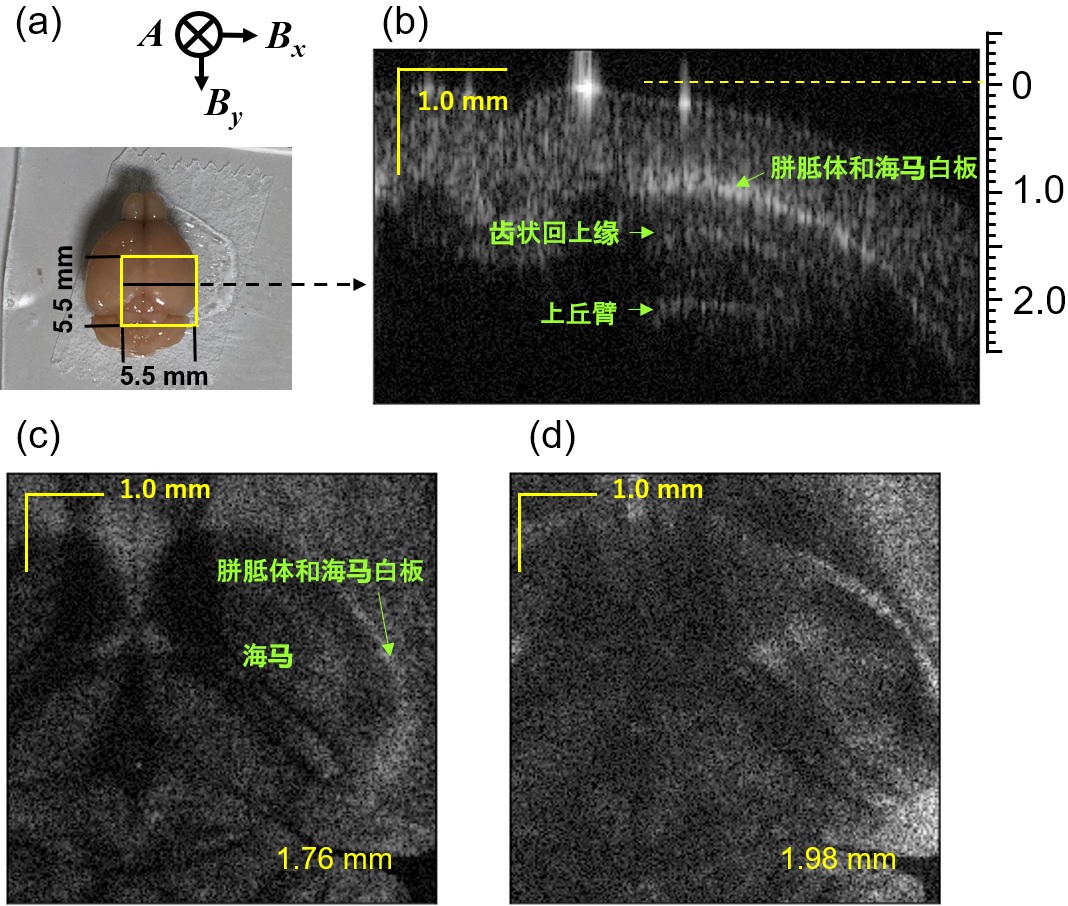

圖1 灌注固定的小鼠大腦(a)和斷層圖像(b、c、d)(供圖:日本大學)

光學相干斷層成像(OCT)技術使用低相干光照射樣品,並通過樣品内部的反射光與參考光之間的干涉獲得斷層圖像,該技術在許多領域都有廣泛需求。

此次,研究團隊沒有像OCT那樣利用與參考光的干涉來獲取斷層結構資訊,而是對樣品内部的反射光進行了時間分辨測量。首先使用和頻生成(SFG)來檢測光脈衝。SFG利用二級非線性光學現象將反射光脈衝的頻率轉換為更高的頻率。然後將反射光脈衝和泵作用光脈衝同時發射到非線性光學晶體上,生成由2個光脈衝結合得到的第3個更高頻率的光脈衝。

這樣就可以從泵作用光脈衝的時間延遲中獲得光脈衝在樣品内部的反射位置資訊,並從該資訊和檢測到的光強度(光量子數)資訊中獲得樣品的斷層圖像。

為了獲得高解析度的圖像,此次使用了為去除在生物體內一次反射後返回的光脈衝(信號)和同時到達且在生物體內多次散射後返回的光脈衝(背景雜訊)的量子脈衝門(QPG)。

通過使用單光量子偵檢器檢測QPG輸出,實現了遠高於OCT的信號偵測靈敏度。

研究團隊使用小鼠大腦作為生物樣本,成功實現了生物體深部的視覺化。使用1.5mW的探測光強度實現了111dB的信號偵測靈敏度,並證實與使用1700nm波段SC光作為光源的OCT的穿透深度相當。

井上教授表示:「我們一直在開發光通信波段中單光量子偵檢器,並嘗試將其應用於量子通信。此次是第一次使用生物樣本進行實驗,因此在檢測到小鼠大腦内部的反射光時,團隊成員感到非常高興。今後,我們將對活體阿茲海默症模型小鼠的大腦進行斷層掃描,並觀察阿茲海默症的致病因素之一β-澱粉樣蛋白隨時間推移積累的情況。希望由此促進癡呆症發病機製的闡明以及新治療方法和藥物的開發。」

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

雜誌:Scientific Reports

論文:Quantum optical tomography based on time-resolved and mode-selective single-photon detection byfemtosecond up-conversion.

URL:www.nature.com/articles/s41598-023-48270-7