大阪大學研究生院基礎工學研究科的永妻忠夫教授、前川慶介特任副教授、仲下智也碩士生、吉岡登暉碩士生等人與IMRA AMERICA,INC.組成的聯合研究團隊,在300GHz頻帶無線通信系統中的收發器上,應用了採用光技術的超低噪音亞太赫茲信號產生器,從而成功地實現了240Gbit/s的單通道無線通信系統傳輸速度,創下了全球最快紀錄。相關研究成果已先行發表於電子資訊通信學會的期刊《IEICE Electronics Express》的線上版上。

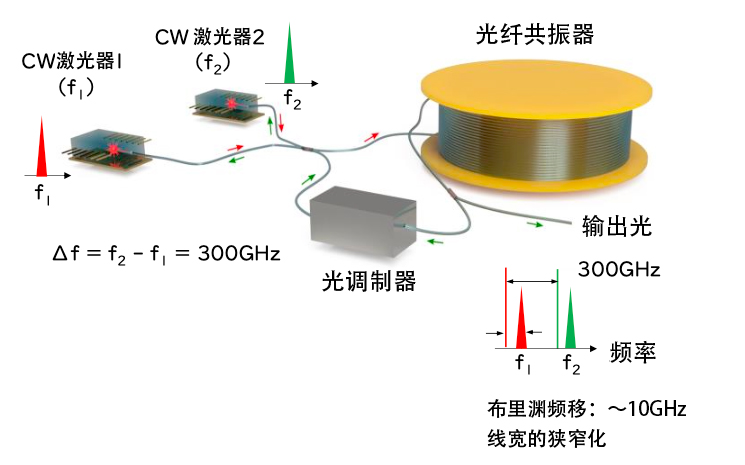

圖1. 布里淵光源構成圖(供圖:大阪大學)

為了在2030年代實現Beyond5G/6G的商用化,全球正在加速研發。高速度及大容量作為其性能指數之一,預計將達到5G的10~100倍,速度可達100Gbit/s~1Tbit/s。作為實現這一目標的有效方法之一,能夠保障寬頻帶的100GHz~300GHz(亞太赫茲)電波的利用備受矚目。實現更高速度的一個有效方法是利用頻率效率高的多級調變方案。

然而,想要在亞太赫茲波段進行多級調變,信號產生器的振幅噪音和相噪音是一個巨大的挑戰。

研究團隊在亞太赫茲信號的生成、控制和檢測方面,除了利用光通信技術中發展成形的光通信波長(1.55μm)波段的雷射、光調變器和光電二極體之外,還在收發系統中使用了被稱為布里淵光源的光信號產生器。布里淵光源能夠將半導體雷射產生的兩個不同波長的光波注入高穩定性的光纖諧振器(諧振器長度為75m)中,並鎖定其諧振頻率。此外,光纖傳輸的燈火信號的線寬通過誘導布里淵散射現象得以變窄,從而進一步提高了亞太赫茲波的頻率波動。

在發送端,研究人員將布里淵光源發出的兩個不同波長的光分配到兩條光路中。其中一個波長的光經過數字相干光通信中使用的多值光調變器,生成16~256QAM(正交幅度調變,quadrature amplitude modulation)調變的燈火信號。另一個波長的光不進行調變,通過光合波器與數字調變的光合併。將合併後的光通過光電二極體轉換為電信號之後,便可以將與兩個波長差對應的頻率轉變為載波信號的電波。

實驗中,研究人員通過將波長差設定為約2.2nm,使RF載波頻率設定為275GHz。從天線接收的RF信號運用分諧波混頻器轉換成10GHz~30GHz的中頻(intermediate frequency)信號。例如,為了獲得20GHz的中頻信號,則需要將頻率為127.5GHz的LO(局部振盪器,local oscillator)信號輸入到分諧波混頻器中。

在傳統技術中,這種LO信號與發送端的RF信號一樣,採用的是通過倍頻器將10GHz~30GHz的微波信號轉換成10~30倍頻率的方法。然而結果是,生成的RF/LO信號存在振幅噪音和相噪音較大的問題。此次通過使用布里淵光源來生成RF/LO信號的兩方,可以將振幅噪音和相噪音降低到傳統方法的1%以下。在實驗中,研究人員在252Gbit/s這一高速通信中,實現了極低的位元錯誤率。

目前,研究團隊正在通過改進光電二極體以增加發送功率、提高接收元件的靈敏度以及提高天線的增益等方式,以推進旨在實現更高速度和200m以上長距離通信的研究和開發。

永妻教授表示:「以日美歐各國以及中國為主,使用亞太赫茲波的無線通信研究一直處於激烈的競爭之中。本研究成果彰顯了日本的技術實力,它是在NICT Beyond 5G研究開發促進項目的支持下,由大阪大學、IMRA AMERICA, INC.、東京大學、九州大學的團隊所取得的研究成果的一部分。雖然本次的發表聚焦於世界最高通信速度的研究成果,但我們也同時取得了其他世界級的成果,今後將逐步發布。」

原文:《科學新聞》

翻譯:JST客觀日本編輯部