在中風引起的運動障礙患者中,有15~30%會出現永久性運動障礙為重返社會,需要進行復健訓練。尤其是關係到基本移動能力的行走復健,可以直接提高「生活品質(Quality of Life:QOL)」,成為很多患者的迫切需要,是一項具有重要的社會意義和影響的研究課題。

日本東北大學醫學系研究科非常勤講師關口雄介和該校工學研究科的大脅大副教授,與NEC的野崎嶽夫和福司謙一郎研究員等人組成的醫工學及產學合作研究團隊,開發了不使用馬達,僅採用簡單的彈簧與凸輪機構的超輕量行走輔助裝置。以11名中風偏癱患者為對象實施的臨床實驗確認,不僅在行走過程中能夠輔助邁步,還具有幫助邁腿膝蓋彎曲的作用。該作用被認為有助於減少患者在行走過程中被自己絆倒。

圖A:新開發的安裝了彈簧-凸輪機構的裝置(照片為右腿用)。原裝置為480g,而研究團隊開發的輔助附件僅為65g,重量超輕且不使用馬達。可利用中下部的螺絲(不接觸地面),根據個人的足力進行調節。

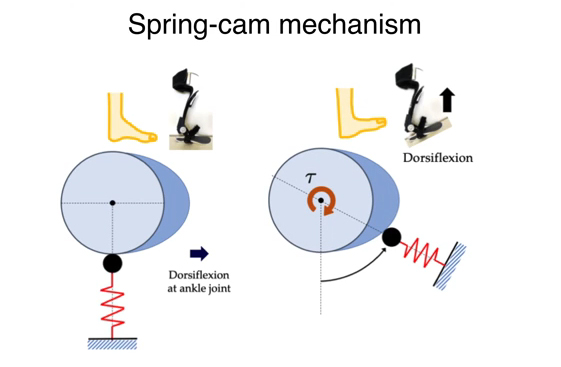

圖B:邁步輔助作用的機制。腳踝背屈時,彈簧在凸輪機構的作用下移位,從而在邁步方向產生力矩(旋轉力)。

【研究背景】

主要由中風引起的運動障礙患者(偏癱患者)在行走復健訓練中需要克服的一個課題是行走速度緩慢。其主要原因被認為是,腳踝的蹠屈功能減弱造成立足期(步行中腳接觸地面的期間)後期無法充分向前邁步。目前廣泛使用的行走復健訓練用具(踝足矯形器:Ankle Foot Orthosis)並沒有重量較輕,而且能輔助立足期向前邁步的產品。

【研究内容】

此次,研究團隊開發出了可輕鬆安裝到現有AFO(Gait Solution; Pacific Supply Co. Ltd. Japan)上的邁步輔助裝置(圖A)。為利用簡單輕量的機構輔助邁步,採用了彈簧-凸輪機構。凸輪形狀會隨著腳踝背屈而發生變化,彈簧隨之移位,積累彈性能量。然後通過能量再生,在立足期後期輔助腳踝關節向前邁步(蹠屈力矩,圖B)。

為驗證該用具的效果,研究團隊以11名中風偏癱患者為對象,在東北大學醫院復健科利用三維動作解析裝置和地面反作用力測量裝置,並對行走過程中的運動學和動力學進行了解析。

【成果】

解析確認,利用現有的AFO時,立足期後期腳踝生成的蹠屈最大功率減小,而安上此次開發的用具後,抑制了這種減小,也就是說,可以輔助邁步。另外,作為次要作用還確認到,抬腿邁步時能增加偏癱側的膝關節彎曲程度。

偏癱患者在行走過程中抬腿邁步時膝關節無法充分彎曲會帶來多種問題。首先,因膝關節無法充分彎曲,抬腿邁步時腳尖難以充分離開地面,因此容易絆倒或跌倒。其次,為避免跌倒,會出現「畫圈行走」步態,成為偏癱患者走路的特徵。這種畫圈行走的步態會導致行走能量效率差以及姿勢不美觀等,成為患者堅持行走復健訓練的巨大精神障礙,這也是偏癱患者難以堅持做行走復健訓練的原因之一。

此次開發的用具不僅能輔助邁步,還可以增加膝關節彎曲,能預防患者被自己絆倒,抑制畫圈行走步態,有望實現新的復健效果。

【發表論文名稱】

題目:Ankle–foot orthosis with dorsiflexion resistance using spring-cam mechanism increases knee flexion in the swing phase during walking in stroke patients withhemiplegia

期刊:Gait & Posture

DOI:10.1016/j.gaitpost.2020.06.029

文:JST客觀日本編輯部