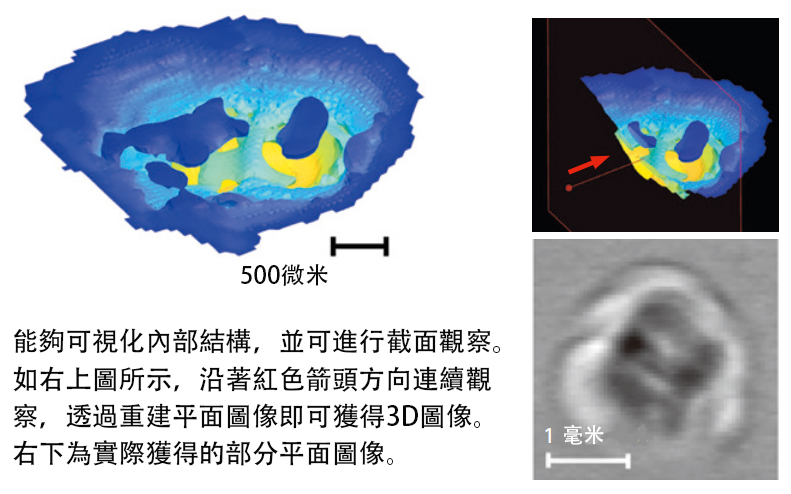

大多數聽力障礙被認為是由位於耳朵深處、負責感知聲音的器官——內耳耳蝸的傷害所致。由於內耳耳蝸位於顱骨深處,光學測量無法穿透骨骼,X射線攝影又存在輻射風險,因此難以觀察到其內部。介於可見光與電波中間頻帶的太赫茲波,由於可以在無輻射條件下進行內部觀察,作為一項安全可靠的技術受到矚目。但其波長約為300微米(微米為百萬分之一米),因此無法觀測比其更微小的微米級物體。

早稻田大學研究生院資訊生產系統研究科的芹田和則副教授與神戶大學醫學部的藤田嶽副教授等人的研究團隊,通過小鼠實驗,成功利用太赫茲波對內耳耳蝸進行了觀察。研究團隊注意到,當對非線性光學晶體照射飛秒(飛秒為千萬億分之一秒)級短脈衝強雷射時,會局部產生太赫茲波並可視為點光源。團隊開發出了通過測量點光源發出的太赫茲波在耳蝸內部反射返回的時間來調查距離和形狀的獨創方法,以及利用機器學習的圖像解析法。利用這些技術,首次實現了對內耳耳蝸的三維結構的微米級視覺化,並成功進行了截面觀察。

該成果有望用於包括聽力障礙在內的耳部疾病的詳細診斷,使耳部傷害的早期發現成為可能。此外,還有望推動生物體內的各種診斷以及利用太赫茲波開發新型內視鏡、耳鏡等醫用器件。(TEXT:中條將典)

原文:JSTnews 2025年6月號

翻譯:JST客觀日本編輯部

【論文資訊】

期刊:Optica

論文:Three-dimensional terahertz near-field imaging evaluation of cochlea

DOI:doi.org/10.1364/OPTICA.543436