日本國立研究開發法人國立癌症研究中心發表的一項國際共同研究結果稱,在50%的日本人大腸癌患者體內發現存在由某些腸道細菌分泌毒素引發的特定基因組(全遺傳資訊)突變。對全球11個國家的大腸癌基因組進行調查後,該中心指出這種突變現象可能與年輕人群大腸癌發病率上升相關。

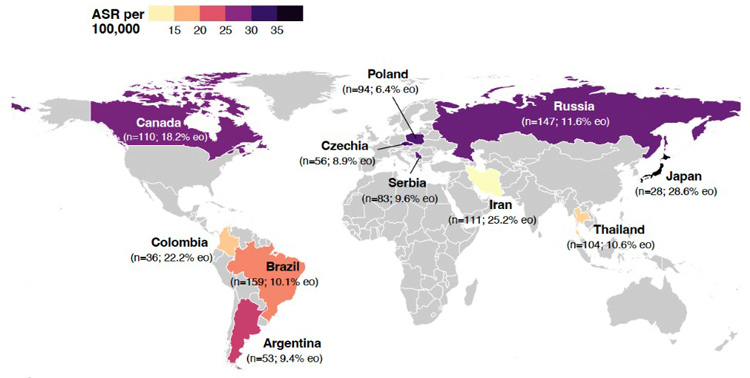

國立癌症研究中心研究所癌症基因組學研究領域的柴田龍弘領域負責人等與美國加州大學聖地亞哥分校、英國桑格研究所、世界衛生組織(WHO)國際癌症研究機構開展國際合作,對包括28名日本人在內的11個國家共計981名大腸癌患者的基因組進行了解析,探究了引發癌症的變異模式。

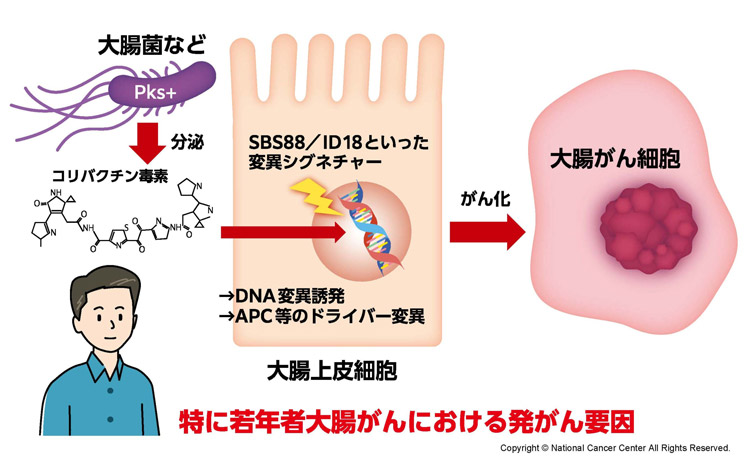

結果顯示,在50%的日本人患者中發現了與大腸桿菌等部分腸道細菌分泌的「大腸桿菌基因毒素」分泌物相關的特定變異模式。這一比例是其他國家平均水平的2.6倍。研究團隊認為,該毒素會切斷大腸細胞DNA的雙鏈並造成傷害,進而引發導致癌症發病的變異。

此外,研究還發現,由該毒素引發的變異在50歲以下患者中更為多見,是70歲以上高齡患者的3.3倍,這表明其可能與年輕群體大腸癌發病密切相關。許多患者體內並未檢測出分泌該毒素的腸道細菌,據此推測,這些患者可能是在早年接觸過毒素,經長期潛伏後最終發展成為癌症。

日本國立癌症研究中心發佈的研究成果示意圖(供圖:國立癌症研究中心)

11個參與大腸癌患者基因組解析的國家地圖(按發病頻率區分顏色)(供圖:國立癌症研究中心)

大腸癌是發生在結腸或直腸的癌症(惡性腫瘤)的總稱,在日本,患病人數呈增加趨勢。2020年患病人數超14萬居各類癌症首位,2023年死亡人數超5.3萬。近年來,年輕患者數量逐年上升,且男性發病率高於女性。吸菸、飲酒、西式飲食習慣、肥胖等被視為發病風險因素。早期大腸癌多無明顯症狀,不少病例確診時已出現便血、腹痛等進展期症狀。日本是全球大腸癌高發國家之一,50歲以上人群的發病率位居世界第三,因此大腸癌預防已成為日本癌症防治的核心內容之一。

據稱,人體腸道主記憶體在數百種、超過100萬億個腸道細菌,其總重量可達1~2公斤。這些細菌雖然在消化、免疫、維生素合成等方面發揮重要作用,但已知部分菌種與大腸癌發生和惡性化有關。

國立癌症研究中心柴田領域負責人表示,未來計劃進一步闡明日本年輕群體大腸癌的全貌。如果能開發出阻斷毒素作用或選擇性清除相關腸道菌的方法,有望實現大腸癌的預防。相關研究成果已發表在英國科學期刊《Nature》4月23日刊上,國立癌症研究中心於5月21日發佈相關內容。

國立癌症研究中心研究所(供圖:國立癌症研究中心)

日文:JST Science Portal 編輯部

中文:JST客觀日本編輯部

【相關超連結】

國立癌症研究中心新聞稿 發現約半數日本人大腸癌患者存在由特定腸道細菌引發的致癌因素

【論文資訊】

期刊:Nature

論文:Geographic and age variations in mutational processes in colorectal cancer

DOI:10.1038/s41586-025-09025-8