(一)

14天在廣州的隔離生活隻剩下最後24小時。我躺在牀上看著透過窗簾射入室内的一絲柔軟的月光,頭一次失眠了。

人心真不可捉摸。住進來的第一天起,我就數著日子盼著出去的這天快些到來,這天真要來了,卻又有些依依不捨了。

我在不捨什麼呢?

或許我應該問一問自己:14天獨守一室的日子給我留下了什麼?走出這間屋子時,我的行李箱裏,能夠比進來時多點什麼帶走嗎?

尋著那線月色,我走道了窗臺前。開啟厚重的窗簾,往外看。外面除了黑便是黑,上牀前看到的零星幾盞燈,也睡去了。我所看到的與其說是外面的世界,不如說是窗戶玻璃上反射出來的自己的那個淡淡的影子。

你看到的一切,不過是自己內心的一個投影。————忽然就有了這樣一個充滿哲理的想法。

臨走了,我才意識到,這段停擺凝固的日子裏,每天一些微塵般的變化,還有這些變化映射在內心的各種情緒表達,都與眼前這扇窗子有關。

如果不是每天對著窗子發呆,窗外看到的這些景色都是再普通不過了。甚至它根本不能稱做景色。前面是一棟低矮的平房,後面那一棟還是平房,只是多了一方曬衣晾物的陽臺;右邊的那棟老式居民樓算是有點高度,可也是隨處可見。看到它們時,你都沒法弄清自己身處中國的何處,因為大江南北,到處都是它們的翻版,感覺手機地圖要給個定位都困難,更不會給人帶來些許地標意義上的啟示。

可是,對於每天都在同一扇窗口發呆的我來說,千篇一律的場景無礙發現它的有趣。我看到了幾乎每個陽臺和窗子都被鐵欄杆嚴實地裹住了,就想像著搬進這棟樓的住戶都該有20年以上居家過日子的歷史了吧。因為那時還是小偷猖獗的年代,人人自危的恐懼鑄就了這些畫地為牢的家家戶戶;再看一樓還有一個水龍頭接著長長的塑料水管,旁邊放著各式各樣的大小不等的鐵桶和木盆,就猜它是這裏住戶們的公用財產了。30多年前,我也住過類似這樣的宿舍,一個公用水龍頭該如何平攤水費,有時會引爆一場有些血腥味的爭議。那時候的日子,一桶水的花銷都需要精打細算。

我還發現,就著這個水管搓衣洗菜的人雖然走馬燈似地換著面孔,卻是男人居多,就猜測這裏住的外來移民不少。因為,廣東出身的女人多是家務的一把好手,是羞於讓自己的男人在眾目睽睽之下展示這類手藝的。倒是那些來廣州打工的内地南方人,不大忌諱扮演這種主外又主内的賢夫形象。

一到下午4點鐘左右,停放在這棟樓前樹下的一架被改裝的板車旁就會出現一個女人,在那裏忙上忙下,車上會出現映紅了幾枝樹葉的火爐。再把幾個沉甸甸的桶子什麼的搬上去,倒騰一陣後,宿舍的樓鐵路平交道會跑出一個剃著平頭的小男孩,於是,母子倆推著那輛熱氣騰騰的車,慢慢消失在我看不到的遠處。

好幾天,我會在睡前就著窗外微弱的燈光去找尋那輛承載著母子生活的板車是不是歇回了原地,結果總是失望。於是,想像在不遠的某個熱鬧的夜市上,能夠聽到一個孩子稚嫩的吆喝聲,還有他媽捧著一碗碗熱騰騰的小喫,送到一入夜就出來遊蕩的小年輕們手上。

我不覺得這個想像的畫面有些許的傷感,隻為我現在無法用手機點一份這母子的外賣而感到好大的遺憾。

呆在窗前的日子久了,我會覺得一天能夠看到的人影還是太少,已經無法打發我漫長的等候。而那些躺在屋頂的小貓小狗又太懶,看上半個時辰還在原地不動,曬著秋日悠長的太陽。

於是我開始尋找還有別的什麼可以帶來點新奇。一下便找到了,是那些晾在各個窗口或陽臺上的衣物被褥。

說實話,我從來沒有注意過曬在外面的這些衣物,連自家的也沒入過法眼。對於一週要去打兩次羽毛球的我來說,換下一堆溼漉漉(我不願使用「臭烘烘」這個較為確切的字眼)的衣服,往洗衣機一扔,它們隔天就會自覺地變成一件件摺疊得有棱有角的模樣擺在客廳沙發上,隻需我拿去放進衣櫃。每天我去陽臺隻看到賞心悅目的花紅草綠,卻沒大注意過晾在那裏的一排萬國旗。

可是,這次的隔離生活改變了我的視角,讓我第一次發現各式陽臺上那些沐浴陽光的衣物原來也有豐富的情緒表達。顏色,式樣,新舊,男女,年齡,還有它們佔據陽光的位置,都在悄悄地透露著一個個家庭的私密(不好意思,有偷視之嫌。但請原諒一個在特定的環境裏,靠它來打發時間的人吧)。只要你仔細欣賞它們,就會發現滿滿的生活情趣襲面而來。

比如說吧,一大早起來放眼窗外,如果各家彩旗高掛,連壓箱底的被褥都拿出來湊熱鬧了,那就一定有個暖洋洋的晴天值得我期待;如果下雨了,衣物還在窗外隨風起舞,夜深了也沒人搭理,那就可以猜測它的主人是個處境尷尬的單身了。

我甚至發現了有戶人家的陽臺晾出的衣物發生了突變。一夜之間曬出了各式嬰兒服,頓時意識到發生了重大事情,有一個新的生命哇哇誕生了。那一件件迎風招展的衣服好似一面面勝利的旗幟,宣示著母親的驕傲與幸福。

發現這一變化的那個瞬間,我覺得寂寞的日子豐富了。

而這一切,其實每天都在每一扇窗外不斷上演著,它們無聲無息,像包含暖意的空氣般從我眼前吹拂而過,自己家的陽臺也是這樣。可是,我以前卻視而不見,從未發現過它們的存在。

我的眼睛盯住星空。每天拼命趕路,以為詩意都在遠方。從未想過,生活就就在窗外,隱藏在那些都不能稱為景色的人煙之中。

或許,想要發現它們也不難。隻需先給自己心中開啟一扇美的窗口。

想到這裏,我似乎明白了,離開這個被隔離了14天的房間,我在留戀著什麼。也知道了,明天起牀,該怎樣收拾我的行李。

(二)

結束隔離的前一天上午,做過例行的體溫檢測後不久,走廊上傳來一陣騷動。我知道馬上要迎來最後一場考驗了:最終決定每個人命運的核酸檢查開始了。

我悄悄開啟房門,迅速拍了一張照。沒想對方馬上察覺了,「不要拍照!」,這聲音讓我趕緊縮回頭,關住門。

未過多久,敲門聲響起,我再次舉起手機開門,對方立即伸手製止。我摘下口罩,露出自以為燦爛的笑容,說「這次對我來說是難得的體驗,想寫篇文章留作紀念呢」。那隻剛剛斷然拒絕我鏡頭的手,居然沒有放下來就變成了一個V字形狀,連另一隻手也放下器械給了我一雙V字。弄得我受寵若驚,趕緊連按快門。

心裏頓生感概:如果放在日本,一個人對你的要求由拒絕到身份鑑定一般需要一個漫長的過程,因為他一旦拒絕了你,一定認為有足夠充足的根據和理由;而對於中國人來說,只要你動之以情,一般能通融的都儘量給通融了。所以,中國更容易在拒絕和身份鑑定之間作快速切換。

醫生讓我張大嘴,在喉嚨深處採樣口水。突然,對方的聲音變得嚴肅起來了,說:「怎麼啦,你喉嚨裏會出血呢?」

我嚇得一哆嗦,說:「怎麼會呢,我都沒任何感覺啊」。醫生一定覺得蹊蹺,又在喉嚨深處搗騰了許久,等我張開眼睛,發現她手上裝滿我口水的試管都呈血色。她也不再糾纏,隻說六個小時後測試結果就會出來,讓我等電話術通知。

送走她們,我滿腦子都是恐懼,心想這是怎麼回事啊。難到病毒真要等到最後一天再把我打回原形嗎?

想了好久,我才恍然大悟:剛才,我一連喫了好幾個生番茄啊,一定是它們滯留在我喉嚨裏面帶來的惡作劇!都怪我老妹,擔心我隔離期間缺乏維生素,快遞了一箱這玩意來,喫得我快吞嚥困難了。一定是這些維生素們跟我開了個不大不小的玩笑。

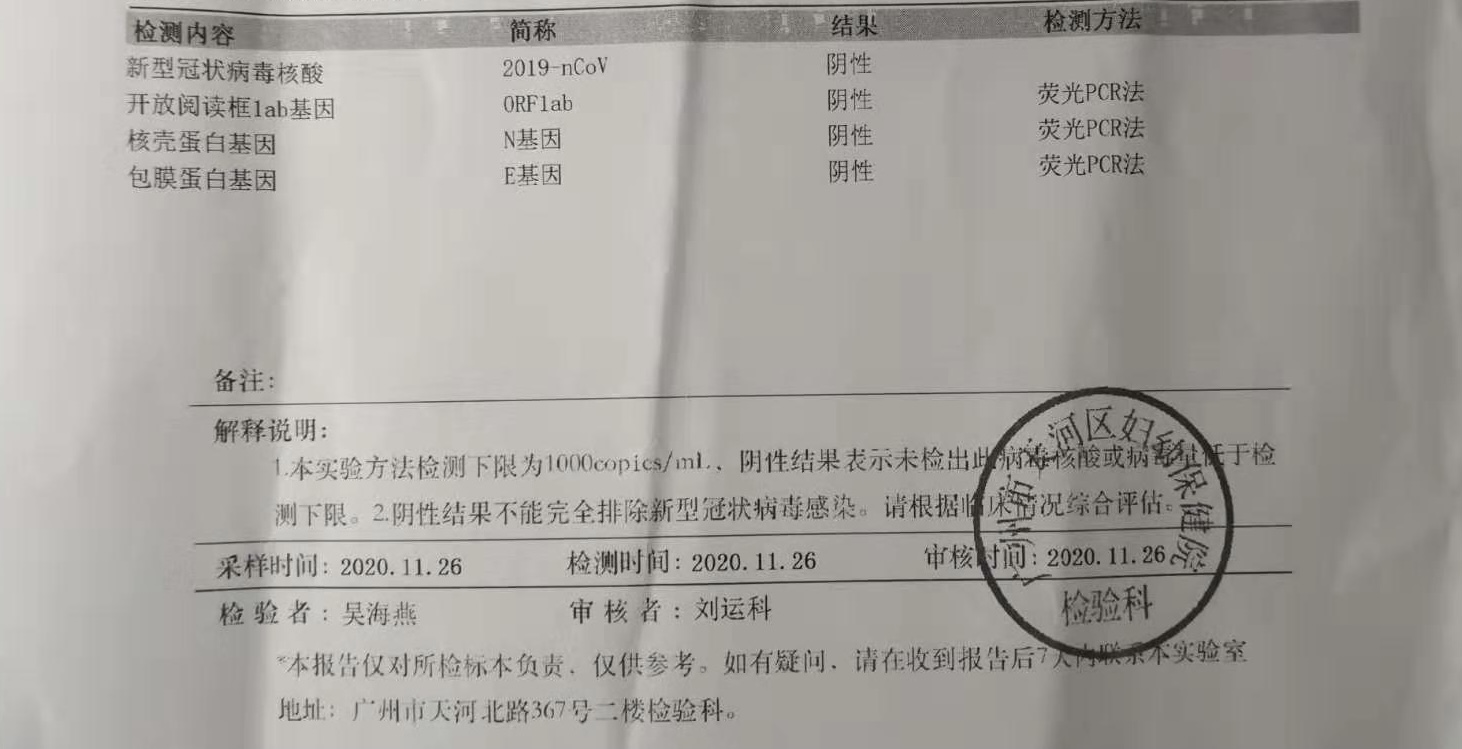

果然,晚上的電話術宣佈了我的潔白與無辜,第二天,我終於如期拿到了這張珍貴的證明。儘管出具機構名稱帶點搞笑色彩,但是白紙黑字,它還了我的自由之身!

當我走出這家酒店,開始貪婪地拍攝每一個走進我鏡頭的路人時,手機響了起來。是遠在家鄉的老弟打來的。

他不緊不慢地說:「你自由了。不過有一個消息一直沒告訴你,怕在隔離期間影響你情緒。「

「你填寫的位址是父母的住處,對吧。這裏的辦事處在你被隔離的第二天就通知了家屬,讓你回來以後馬上告訴他們,還要再做一次核酸檢驗。而且吧,還有一個更傷心的事情等著你」……

他停頓了三秒鐘,然後說:「你回來需要再自主隔離7天!」

文/圖片:古沙,寫於廣州燕嶺大廈2020/11/28

編輯修改:JST客觀日本編輯部